Themen

• Vulkan, Vulkanismus

• Bimsstein

• Rheinisches Schiefergebirge

• Technikgeschichte

• Erdgeschichte

• Geologie

• Kiesgrube

• Mühle

Fächer

• Erdkunde

• Geschichte

Klassenstufen

• ab Klasse 7, alle Schularten

Fächeranbindung und Kompetenzen

Voraussetzungen:

Induktives Verfahren (hier dargestellt):

● Geologische Zeittafel

Deduktives Verfahren

● Geologische Zeittafel

● Schalenbau der Erde

● Kreislauf der Gesteine

● Plattentektonik, Erdbeben, Vulkantypen

Kompetenzen und Bildungsplanbezug

Die gesamte Unterrichtsreihe zielt auf das Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Naturfaktoren und menschlichen Aktivitäten ab (DGfG 2016; MfBWWK 2016).

● Schülerinnen und Schüler können Verbreitung, Entstehung und Auswirkungen von Vulkanismus und Erdbeben erläutern und Potenziale und Risiken endogener Kräfte beurteilen.

Das verwendete Filmmaterial und die Arbeitsmaterialien können zum einen nach dem deduktiven Vorgehen als Abschluss einer Unterrichtsreihe genutzt werden. Im Folgenden wird das Material nach dem induktiven Vorgehen (vom Spezialfall zum Allgemeinen) genutzt und bildet den Start der Unterrichtsreihe zum Thema „Endogene Kräfte“.

Voraussetzung sollte die geologische Zeittafel sein.

Der Kompetenzschwerpunkt der dargestellten Stunden liegt auf folgenden Kompetenzen (MfBWWK 2016; DGfG 2016):

● Fachwissen – gegenwärtige naturgeographische Phänomene und Strukturen in Räumen beschreiben und erklären (hier: Entstehung des Laacher Sees, Folgen des Ausbruchs für die Region)

● Methodenkompetenz – geographisch relevante Informationen aus einem Film herausarbeiten und gewonnene Informationen in eine andere Form der Darstellung umwandeln

● Kommunikationskompetenz und miteinander arbeiten – geographisch relevante Aussagen sachlogisch ordnen und unter Verwendung von Fachsprache ausdrücken (hier: herausgearbeitete Aussagen aus dem Film in der Gruppe darlegen können; in Gruppenarbeit kooperieren). Das Filmmaterial stellt einen Lebensweltbezug dar und regt durch seine Einstiegsfunktion zu Beginn der Unterrichtsreihe durch Perturbation zum Nachdenken an.

Unterrichtsverlauf und methodisch-didaktische Überlegungen

Für die Bearbeitung des gesamten Filmmaterials bietet sich ein Zeitansatz von circa sechs mal 45 Minuten an. Laut Rahmenplan sind für das Überthema „Endogene Kräfte“ 15 bis 20 Stunden angesetzt. Das Filmmaterial lässt sich in sechs Kapitel unterteilen, wodurch eine gruppenweise Bearbeitung der einzelnen Kapitel mithilfe des Gruppenpuzzles gewinnbringend ist.

Filme haben einen hohen Aufforderungscharakter, veranschaulichen das Thematisierte und sind in der heutigen Zeit ein attraktives und alltägliches Medium. Die Gefahr besteht jedoch in der Vergänglichkeit der Informationen, da diese nicht in Textform vorliegen. Daher wird eine tiefgreifende, kriteriengeleitete methodische Vorgehensweise benötigt, durch die das Gehörte und Gesehene verinnerlicht und verarbeitet wird.

Die Arbeitsblätter haben in allen Gruppen einen ähnlichen Aufbau. Dadurch werden die Erklärungszeiten kurz gehalten. Innerhalb der Gruppenphasen werden Steckbriefe, Concept Maps, Mind Maps, Verortungen, Lückentexte, Beschriftungen und Freitexte bearbeitet. Alle Arbeitsblätter stellen einen Leitfaden für die Bearbeitung der Filmsequenz dar – beispielsweise durch vorgegebene Satzanfänge oder Begriffe, die verwendet werden sollten.

Gerade bei der Arbeit mit Filmen ist eine Steuerung wichtig, da die Informationsdichte relativ schnell und hoch ist. Zudem ist gewährleistet, dass alle Schülerinnen und Schüler nahezu die gleichen Informationen für die Arbeit in der Abschlussphase erhalten.

Gruppenpuzzle

Durch die Methode des Gruppenpuzzles werden die einzelnen Filmsequenzen gruppenweise bearbeitet, wodurch sich die Schülerinnen und Schüler auf ihr Themengebiet konzentrieren können. Zudem entsteht ein organisatorischer Vorteil mit positiven zeitlichen Einsparungen.

Die Erarbeitung der einzelnen Kapitel in Expertenthemen geschieht kriteriengeleitet anhand der Arbeitsblätter. Anschließend findet ein Austausch des Expertenwissens in der jeweiligen Stammgruppe statt. Mithilfe aller Informationen wird weitergearbeitet und das endgültige Lernprodukt erstellt. Dadurch übernehmen die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung als Experten Verantwortung für die Weitergabe der Informationen in der nächsten Gruppenphase. Weiterhin bietet die Methode eine Erweiterung überfachlicher Kompetenzen (siehe Kompetenzen und Bildungsplanbezug).

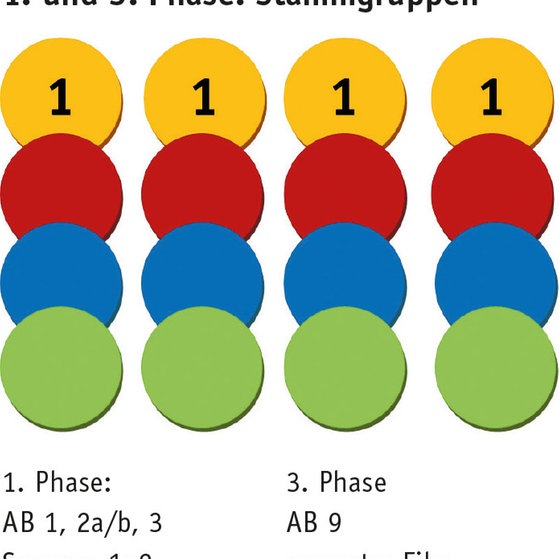

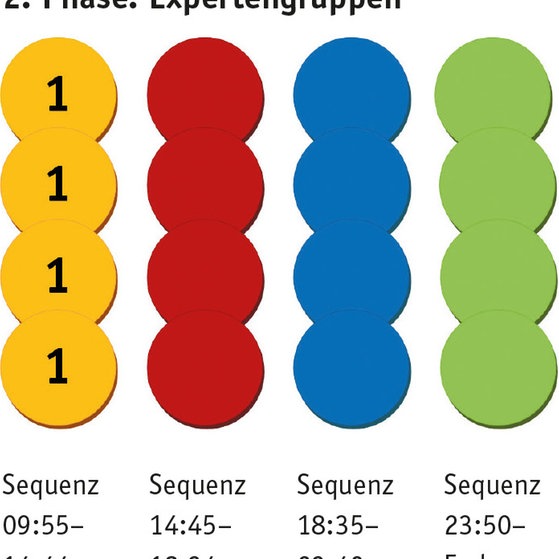

Die Gruppenanzahl sowie die Gruppengröße hängen von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab. Im Folgenden wird von einer Gruppengröße von 16 ausgegangen. Entsprechend entstehen bei unserem Gruppenpuzzle vier Gruppen à vier Schülerinnen und Schüler. Die Gruppen können auf unterschiedliche Weise eingeteilt werden.

Vorbereitung

● Kopien der Arbeitsblätter werden für alle Schülerinnen und Schüler benötigt.

● Ein PC, Laptop oder Tablet ist pro Gruppe ausreichend.

In den ersten beiden Stunden arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Stammgruppen zusammen, erhalten ihre Arbeitsblätter und ein PC/Laptop/Tablet. In dieser Phase wird die Grundlage für die Weiterarbeit in Expertengruppen gelegt. In den nächsten beiden Stunden finden sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Expertengruppen zusammen und bearbeiten ihre zugeteilte Filmsequenz anhand der zugehörigen Arbeitsblätter. In der letzten Phase, wieder zweistündig, tauschen sich die Stammgruppenmitglieder über ihre Expertenthemen aus und erstellen das finale Lernprodukt (siehe Skizze Gruppenpuzzle).

Skizze – exemplarisches Gruppenpuzzle

(Organisation und zugehörige Materialien)

Wichtig ist bei allen Phasen, dass alle Schülerinnen und Schüler jedes Arbeitsblatt erhalten. Zunächst werden die jeweils der Phase entsprechenden Arbeitsblätter durchgelesen. Die Methode des Gruppenpuzzles und die Bearbeitung der Arbeitsblätter werden besprochen, sodass ein reibungsloser Ablauf möglich ist. Die Vorgehensweise bleibt jeder Gruppe selbst überlassen, sollte aber vor dem Bearbeitungsbeginn thematisiert werden. Es sollte in allen Phasen darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler trotz gemeinsamer Bearbeitung ihr eigenes Arbeitsblatt ausfüllen.

Verlauf:

Erarbeitungsphase 1

Die einzelnen Stammgruppen schauen sich die ersten beiden Filmsequenzen an. Anhand der gewonnenen Informationen wird der Steckbrief über den Laacher See (Arbeitsblatt 1a+b) ausgefüllt. Die zweite Aufgabe ist filmbegleitend, da relevante Regionen, Städte und Flüsse etc. in einer Deutschland- beziehungsweise Rheinland-Pfalz-Karte eingetragen werden.

Auf den folgenden Arbeitsblättern finden sich hierzu gegebenenfalls Zusatzaufgaben, die die wesentlichen Eintragungen kenntlich machen. Eine Verortung der Realräume erscheint sinnvoll, um die Ursachen für den Vulkanismus – auch im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe – nachvollziehen zu können. Zudem sollte das Alleinstellungsmerkmal des Erdkundeunterrichts, die Räumliche Orientierungskompetenz, immer wesentlicher Bestandteil sein.

Weiterhin stellt die Stammgruppe anhand der ersten beiden Filmsequenzen die Phasen der Entwicklung des Laacher Sees dar. Hier gibt es zwei alternative Arbeitsblätter, die je nach Neigung und Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden können. Beide Alternativen haben die gleiche Ziel- und Fragestellung: Es kann eine angefangene Mind Map ergänzt (Arbeitsblatt 2a) oder ein Zeitstrahl (Arbeitsblatt 2b) beschriftet werden.

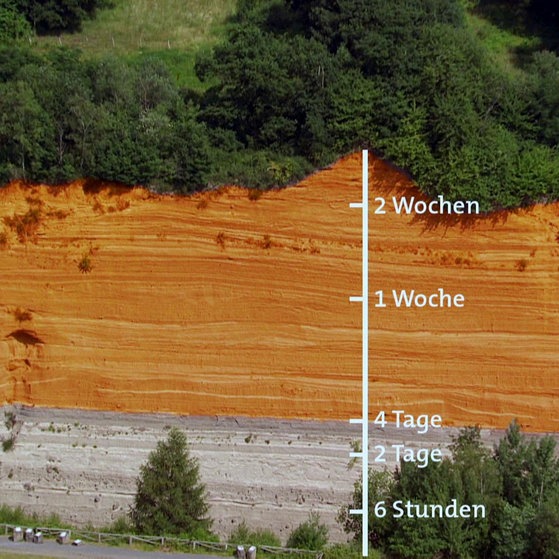

Für die Darstellung des zeitlichen Ablaufs des Ausbruchs des Laacher See-Vulkans beschriften die Stammgruppen das vorliegende Bild und ergänzen es (Arbeitsblatt 3 a+b). In einem Freitext werden abschließend positive und negative Folgen des Ausbruchs dargelegt – auch hier geben vorgegebene Begriffe einen Leitfaden.

Es findet nach der ersten Phase (nach den ersten beiden Stunden) keine fachliche Besprechung im Plenum statt, es werden lediglich Fragen und Unklarheiten behoben. Dadurch steigt die Verantwortung der einzelnen Schülerinnen und Schüler und es findet keine Beeinflussung der anderen Gruppen statt.

Die ausgefüllten Arbeitsblätter 2a, 2b und 3 können alle im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe ergänzt werden und dienen somit als Gesprächsgrundlage für die abschließende Stammgruppenphase und die Erstellung des Lernprodukts.

Erarbeitungsphase 2

Für die nächste Phase, die nächsten beiden Stunden, teilen sich die Schülerinnen und Schüler in ihre Expertengruppen auf, erhalten ihre zugeteilte Filmsequenz und die entsprechenden Arbeitsblätter.

Gruppe 1 beschäftigt sich mit der dritten Filmsequenz (Basalt: Das Schwarze Gold der Eifel). Zu bearbeiten ist entweder ein Lückentext oder ein Freitext, beide Alternativen haben lediglich einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, verfolgen aber die gleiche Ziel- und Fragestellung. Zudem sollen Bilder aus der Filmsequenz beschriftet und zeitlich eingeordnet werden (Arbeitsblatt 4).

Gruppe 2 bearbeitet die vierte Filmsequenz (Leichtbaustoff mit explosiver Vergangenheit und unsicherer Zukunft). Eine Concept Map soll dabei die Vorteile von Bims verdeutlichen. Mit jeweils einer anderen Farbe ergänzen die Schülerinnen und Schüler ihr Gebilde durch entstehende Probleme des Bimsabbaus beziehungsweise durch den Bimsabbau sowie Zukunftsprognosen (Arbeitsblatt 5). Als Leitfaden sind Begriffe und Bilder auf dem Arbeitsblatt, die in der Concept Map eingearbeitet und verknüpft werden sollen.

Gruppe 3 verortet mithilfe der fünften Filmsequenz (Das Gedächtnis der Eifelmaare) Maare und Vulkane in einer Landkarte. Darüber hinaus verdeutlicht eine Concept Map Entstehung und Ursachen des Eifelvulkanismus. Begriffe und Bilder geben einen Leitfaden für die Erstellung. Abschließend beschreibt die Gruppe stichwortartig die Folgen des Ausbruchs des Laacher See-Vulkans anhand von Bildern (Arbeitsblatt 6).

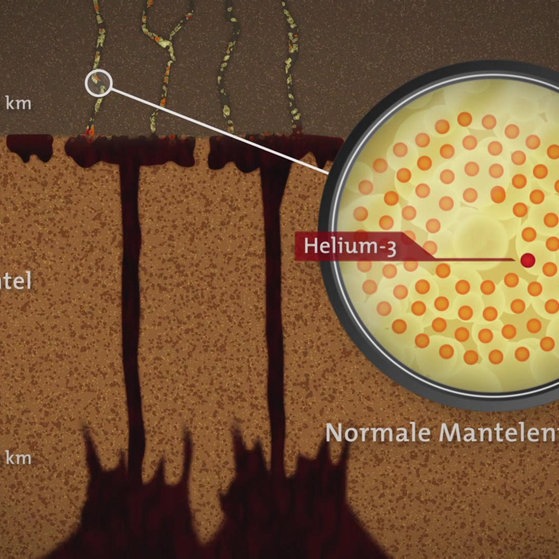

Gruppe 4 stellt anhand der sechsten Filmsequenz (Der Atem der Vulkane: Die Gasblasen der Maare) dar, woher das Gas der Eifel kommt und welche Folgen es hat. Die Darstellungsform ist dabei frei wählbar (MindMap, Concept Map, Fließtext…). Hier sind Bilder und Begriffe vorgegeben, die in der Darstellung eingebunden werden sollten. Die zweite Aufgabe der Gruppe besteht darin Zukunftsprognosen zu erstellen, wie eine Zukunft mit magmatischer Aktivität unter der Eifel oder sogar ein erneuter Ausbruch des Laacher See-Vulkans aussähe (Arbeitsblatt 7).

Erarbeitungsphase 3

Die dritte und letzte Phase, die nächsten beiden Stunden, wird in den Stammgruppen gearbeitet. Jeder erhält Arbeitsblatt 9. Es kommt zum Austausch zwischen den Experten und die Informationen werden verknüpft. Das gemeinsame Lernprodukt wird ein Lernplakat unter der Überschrift „Die vulkanische Eifel – eine Landschaft voller Magie“ sein. Die zeitliche Entwicklung, die Ursachen des Ausbruchs sowie positive und negative Folgen und zukünftige Entwicklungen des Eifelvulkanismus sollten zu erkennen sein.

Die Art der Darstellung ist dabei den Stammgruppen selbst überlassen – Vorschläge: Collage, Lernplakat, Zeitstrahl, Concept Map, Comic, Bildergeschichte. Wichtig ist, dass es kein Fließtext wird, da die Präsentation in einer Art Galerierundgang mündet, bei der die Schülerinnen und Schüler sich frei im Raum bewegen können und alle Lernprodukte betrachten können. Eine Kriterienliste zur Erstellung von Lernplakaten (falls der Klasse nicht bekannt) ist daher vor der Bearbeitung sinnvoll.

Der Einsatz der Erstellung von Lernplakaten steigert die Motivation, fördert das bewusste Lernen und erhöht die Merkfähigkeit. Zudem entsteht eine Präsenz der Informationen, da die Lernplakate das Klassenzimmer dekorieren können.

Als Unterstützung kann die Lehrkraft in der letzten Phase zwei Hilfsblätter herausgeben. Aufgelistet sind zum einen alle im Film genannten Phasen in der Entwicklung des Eifelvulkanismus und des Laacher Sees und zum anderen alle Phasen des Ausbruchs des Laacher See-Vulkans. Eine solche Hilfestellung kann den zeitlichen Rahmen unterstützen, aber auch unsichere Gruppen unterstützen und einen Leitfaden vorgeben.

Arbeitsblatt 8 stellt eine Zusatzaufgabe für schnelle Experten- oder Stammgruppen dar. Bilder sollen beschriftet und zugeordnet werden.

Im Anschluss an den Galerierundgang findet eine Besprechung im Plenum statt. Neben der fachlichen Reflexion können auch offengebliebene Fragen geklärt oder eventuell notiert werden. Sie werden im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe beantwortet.

Mind Map:

● Bildhafte Visualisierung und Ordnung der Informationen

● Besteht aus einem zentralen Begriff im Zentrum und aus mehreren Strängen, die von ihm abgehen

● Zusammenhänge werden sichtbar, müssen aber noch keine hierarchische Ordnung haben

Concept Map:

● Strukturiert komplexes Thema, sodass Zusammenhänge sichtbar werden

● Besteht aus Begriffen (Knoten), die mit beschrifteten Pfeilen verbunden werden

● Hierarchisch strukturiert

Lernplakat:

● Visualisierung eines Themas

● Zusammenhänge eines Themas für den Betrachter und Zuhörer deutlich werden lassen – auch ohne zusätzliche Erklärungen

● Kriterien für ein gutes Lernplakat vorher festlegen:

- Sachliche und fachliche Richtigkeit

- Ansprechende Darstellung

- Klare inhaltliche und optische Gliederung

- Fotos, Tabellen, Text und Schaubilder eingefügt

- Deutliche, lesbare Schrift (ohne Rechtschreibfehler)

Weiterer Verlauf der Unterrichtsreihe

In der induktiv geplanten Unterrichtsreihe stehen der Kreislauf der Gesteine und der Schalenbau der Erde an. Darauf aufbauend folgt die Kontinentalverschiebung und die Plattentektonik. Es ergeben sich spannende Themen wie Ursachen und Auswirkungen von Erdbeben und die Ausprägung unterschiedlicher Vulkantypen und Hot-Spots. Abschließend können Tsunami, Island-Vulkanismus, Leben und Wirtschaften in Gefahrenräumen bearbeitet werden. Es können immer wieder Parallelen zum Eifelvulkanismus gezogen werden.

| Phase | Aktionen | Methode | Sozialform | Medien |

|---|---|---|---|---|

| 1.-2. Stunde, je 45 Minuten | ||||

| Einstieg | ● Gruppeneinteilung | |||

| Erarbeit-ungs-phase 1 | Stammgruppen sitzen zusammen ● Einlesen in Arbeitsblatt 1, 2a oder 2b, 3, Fragen klären ● Sequenz ansehen ● Arbeitsblätter bearbeiten, in Stammgruppe besprechen und ergänzen | Gruppenpuzzle mit: Steckbrief, Kartenarbeit, Mind Map, Zeitstrahl, Freitext / Artikel, Bildbeschriftung | Einzelarbeit und Gruppenarbeit in Stammgruppen | PC/Laptop/Tablet

Arbeitsblätter 1, 2, 3 Filmsequenzen 00:00 – 08:32 08:33 – 09:54 |

| Bespre-chung | ● kurze Abfrage von Unklarheiten oder Problemen ● keine Besprechung der Themengebiete oder Arbeitsblätter | Plenum | ||

| 3.-4. Stunde, je 45 Minuten | ||||

| Erarbeit-ung 2 | Expertengruppen sitzen zusammen • Einlesen in Arbeitsblätter, Fragen klären • Sequenz ansehen und Arbeitsblatt bearbeiten • Austausch • Für schnelle Gruppen: Zusatzblatt 8 | Gruppenpuzzle mit: Steckbrief, Kartenarbeit, Mind Map, Zeitstrahl, Freitext / Artikel, Bildbeschriftung | Einzelarbeit und Gruppenarbeit in Expertengruppen | PC/Laptop/Tablet Filmsequenzen: Arbeitsblatt 4: 09:55-14:44 Arbeitsblatt 5: 14:45-18:34 Arbeitsblatt 6: 18:35-23:49 Arbeitsblatt 7: 23:50-Ende Arbeitsblatt 8: 18:35-23:49 |

| 5.-6. Stunde, je 45 Minuten | ||||

| Erarbeit-ung 3 | Stammgruppen finden sich zusammen • Einlesen in Arbeitsblatt 9, Fragen klären • Besprechung / Vorstellung der jeweiligen Filmsequenzen • Bearbeitung Arbeitsblatt 9 • Für schnelle Gruppen: Zusatzblatt 8 | Gruppenpuzzle mit: Lernplakat, Collage, Zukunfts-prognosen | Austausch in Stammgruppen | PC/Laptop/Tablet gesamtes Filmmaterial, Arbeitsblatt 9 Arbeitsblatt 8 |

| Bespre-chung | • Vorstellung der Lernplakate als Galerierundgang oder als Präsentationen | Galerierundgang | Plenum | Lernplakate |