Themen zum Zweiten Weltkrieg

- Nationalsozialismus

- Drittes Reich

- Judentum

- Verfolgung, Deportation

- Zweiter Weltkrieg

Fächer

- Geschichte

Klassenstufen

- ab Klasse 9, alle Schularten

Bezug zu den Bildungsplänen

Hinsichtlich der inhaltsbezogenen Kompetenzen für das Fach Geschichte sehen die neuen Bildungspläne in den 9. Klassen der Sekundarstufe I unter anderem vor, dass die Schülerinnen und Schüler „das Alltagsleben in der NS-Diktatur zwischen Zustimmung, Unterdrückung und Widerstand erläutern“. Dieser Anspruch bildet die Grundlage für den Einsatz des Filmes „Vater, Mutter, Hitler“ im Unterricht.

Des Weiteren können Bezüge zu folgenden Unterpunkten der fünf Kompetenzfelder hergestellt werden:

1. Fragekompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können Fragen an die Geschichte formulieren […], eigene Schwerpunkte begründen […], Hypothesen aufstellen […].“

2. Methodenkompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können zwischen Quellen und Darstellungen unterscheiden […], unterschiedliche Materialien (insbesondere Texte, Karten, Statistiken, Karikaturen, Plakate, Historiengemälde, Fotografien, Filme, Zeitzeugenaussagen) auch unter Einbeziehung digitaler Medien analysieren […].“

3. Reflexionskompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können Hypothesen überprüfen, historische Sachverhalte in ihren Wirkungszusammenhängen analysieren (Multikausalität), Möglichkeiten und Grenzen individuellen und kollektiven Handelns in historischen Situationen erkennen […], Sach- und Werturteile analysieren, selbst formulieren und begründen, Deutungen aus verschiedenen Perspektiven erkennen, vergleichen und beurteilen (Dekonstruktion, Multiperspektivität, Kontroversität, Zeit- und Standortgebundenheit), auch unter Berücksichtigung der Geschichtskultur (zum Beispiel TV-Dokumentationen, historische Spielfilme, Museen, Gedenkstätten) […], Auswirkungen von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen auf die Lebens- und Erfahrungswelt der Menschen erläutern […], die Rolle von Medien […] für das Geschichtsbewusstsein analysieren.“

4. Orientierungskompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können die historische Bedingtheit der Gegenwart sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart analysieren und bewerten […], eigene und fremde Wertorientierungen erklären und überprüfen.“

5. Sachkompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können historische Sachverhalte in Raum und Zeit einordnen […], wichtige Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften unterscheiden sowie deren Funktionen, Interessen und Handlungsmöglichkeiten beschreiben […], historische Sachverhalte in Zusammenhängen darstellen (Narration).“

Beschreibung des Unterrichtsablaufs

Um die Produktion „Vater, Mutter, Hitler“ in ihren beiden Teilen zur vollen Entfaltung und somit zu umfassender Wirkung kommen zu lassen, empfiehlt es sich, innerhalb eines Zeitrahmens von circa viereinhalb Zeitstunden (270 Minuten – Zeitraster siehe unten) mit den Schülerinnen und Schülern projektartig zu arbeiten. Dazu wäre ein Schulvormittag, beispielsweise von 8:00–12:30 Uhr, oder ein Nachmittag, entsprechend 13:00–17:30 Uhr, denkbar.

Der Unterricht sollte auf jeden Fall am Ende der Einheit ‚Nationalsozialismus‘ stehen. Er hat eine klar affektive, keine auf Aneignung von zusätzlichem Fachwissen ausgerichtete – diesbezüglich jedoch wiederholende – Intention.

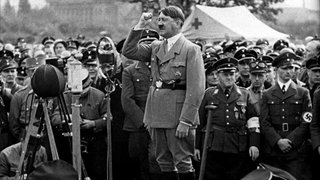

Am Beginn des kleinen Projekts stellt die Lehrkraft die Frage, wie sich die Schülerinnen und Schüler – nun, nachdem sie einen Überblick über die Zeit zwischen 1933 und 1945 haben – eigentlich den typischen Anhänger, die typische Anhängerin der nationalsozialistischen Bewegung in jenen Jahren vorstellen. Dies kann mithilfe eines kurzen Tafelanschriebs visualisiert werden.

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler entschieden haben, ob sie eher einen Mann oder eine Frau beschreiben, machen sie sich dazu in einer Art Brainstorming Notizen in Einzelarbeit. Danach finden sie sich mit zwei bis drei entsprechenden Partnern zusammen, tauschen sich über ihre Vorstellungen aus, ergänzen diese und gestalten darauf basierend schließlich ein DIN A3-Plakat unter Zuhilfenahme der Fotos auf den Informationsblättern (Infoblatt Männer beziehungsweise Infoblatt Frauen). Die Aufgabenstellung lautet hierbei (eventuell Tafelanschrieb):

- Gestaltet ein Plakat, welches den typischen Anhänger, die typische Anhängerin des Nationalsozialismus zeigt!

- Beschreibt eure Person in wenigen Worten!

- Wählt aus der Vorlage höchstens zwei Fotos aus, die euch besonders passend erscheinen!

- Stellt euer Plakat in circa 30 Minuten vor und erklärt, warum ihr euch für die entsprechende Beschreibung der Person und eure Foto-Auswahl entschieden habt!

Teil 1: Film „Begeisterung und Zweifel“

Nachdem die Teams gearbeitet haben und die einzelnen Ergebnisse der Klasse präsentiert wurden, leitet die Lehrkraft zum Film über. Es sollte erwähnt werden, dass die Produktion aus zwei etwa halbstündigen Teilen besteht, in denen die Leben von vier Menschen – zwei Frauen, zwei Männer – aus jener Zeit aufgrund ihrer Tagebuchaufzeichnungen dargestellt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich gleich am Anfang des ersten Teils – nach circa zwei Minuten – entscheiden, welcher gezeigten Person sie ‚folgen‘ wollen.

Die Sendung wird bis Minute 2:20 gezeigt (alle vier Protagonisten sind bis dahin kurz vorgestellt). Dann werden die Schülerinnen und Schülern auf die jeweiligen Steckbriefe (Arbeitsblätter 1–4) hingewiesen. Sie sollen den Steckbrief für die Person auswählen, die sie sich ausgesucht haben, und diesen so weit wie möglich während des Anschauens bearbeiten.

Dann wird der erste Teil des Films zu Ende gezeigt. Danach sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit gleichen Steckbriefen zu zweit oder höchstens zu dritt zusammenfinden, um zu vergleichen, zu korrigieren und zu ergänzen.

Anschließend erhalten die so zusammengesetzten Kleingruppen eine zweiteilige Aufgabe (Arbeitsblatt 5): Gefragt wird einerseits nach den Motiven der gezeigten Menschen hinsichtlich ihrer Faszination für die nationalsozialistischen Ideen, andererseits nach ihrer Lebenssituation am Ende des Films, also zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Die Teams stellen ihre Erkenntnisse im Anschluss daran kurz im Plenum mündlich vor.

Nun empfiehlt sich eine längere Pause (circa 20 Minuten).

Teil 2: Film „Krieg und Verderben“

Der zweite Teil des Mini-Projekts beginnt mit dem Hinweis der Lehrkraft auf das weitere Schicksal der vier Protagonisten und somit auf den Fortlauf der Steckbriefe. Wieder haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, diese während des Anschauens des zweiten Teils von „Vater, Mutter, Hitler“, welcher nun gezeigt wird, zu bearbeiten.

Nach Filmende soll in den Kleingruppen wieder ein Abgleich der Lebensläufe (Arbeitsblätter 1–4) stattfinden. Anschließend folgt eine weitere Gruppenarbeitsphase. Die Teams besprechen die Haltung der Nachkommen zu ihren Vätern, Müttern beziehungsweise Großmüttern und sie überlegen sich, welche Fragen sie, also die Schülerinnen und Schüler, den gezeigten Personen oder ihren Nachkommen gerne stellen würden, hätten sie Gelegenheit dazu (Arbeitsblatt 6).

Die Arbeitsergebnisse werden daraufhin der Klasse wieder verbal mitgeteilt.

Die Lehrkraft verweist nun auf die anfänglich erstellten Plakate. Im Plenumsgespräch werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler und den tatsächlichen Personen intensiv besprochen.

Danach sollte eine weitere – diesmal kurze Pause – (circa 10 Minuten) eingeplant werden. Um eine Korrektur zu ermöglichen, werden die Lösungen zu den Steckbriefen ausgehängt.

Teil 3 – Abschluss

Im letzten Unterrichtsabschnitt setzen sich die Schülerinnen und Schüler unter sehr individuellen Gesichtspunkten mit einem der vier gezeigten Lebenswege auseinander. Die Lehrkraft stellt der Klasse die beiden abschließenden Arbeitsaufgaben vor, von denen eine auszuwählen ist (dabei kann auch eine andere Person aus dem Film gewählt werden):

- ein persönlicher Brief an einen Menschen aus dem Film, in dem aus eigener Sicht auf das Schicksal der Person eingegangen wird (Arbeitsblatt 7)

- eine fiktive Biografie, wie sich das Leben einer der Personen entwickelt hätte, wäre Hitler nicht an die Macht gekommen (Arbeitsblatt 8)

Anschließend können einzelne Schülerinnen und Schüler ihren Brief beziehungsweise den erstellten Lebenslauf der Klasse freiwillig (!) vorlesen. Womöglich entwickelt sich daraus ein Klassengespräch zu ausgewählten, genannten Aspekten.

Ganz am Schluss leitet die Lehrkraft eine reflektierende Diskussion zur durchgeführten Unterrichtssequenz. Dabei wären folgende Fragestellungen denkbar:

Inhalts-/Methodenreflexion:

- Warum behandeln wir dieses Thema abschließend auf diese Weise?

- Warum ist es sinnvoll/wichtig, dass wir uns mit diesen Einzelschicksalen auseinandersetzen? Oder ist das überflüssig?

Medienkritik:

- Für wie authentisch (‚wahr‘) haltet ihr die gespielten Filmszenen?

- Ist es legitim Szenen zu spielen, Dialoge zu sprechen, von denen wir nicht wissen, wie sie genau stattgefunden haben? Ist das nicht Geschichtsfälschung?

| Phase | Zeit | Lehrer-Schüler-Aktivität | Sozialform | Medien |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 10‘ | Brainstorming: Typische Anhänger des Nationalsozialismus | EA | Tafel, Notizzettel |

| 2 | 30‘ | Austausch im Team zur Fragestellung, Anfertigen eines Plakats dazu | GA | Info-Blätter 1 und 2 |

| 3 | 20‘ | Präsentationen mit Begründungen | PL | Plakate |

| 4 | 10‘ | Einführung des 1. Teils des Films, die Schülerinnen und Schüler wählen eine der dargestellten Personen und somit den entsprechenden Steckbrief aus | PL | Film „Vater, Mutter, Hitler“, 1. Teil: „Begeisterung und Zweifel“ bis Min. 2:20 Arbeitsblätter 1–4 |

| 5 | 25‘ | Anschauen des Films | PL | Min. 2:20 bis Ende |

| 6 | 5‘ | Vergleich, Ergänzung, Korrektur der Steckbriefe | PA/GA | Arbeitsblätter 1–4 |

| 7 | 10‘ | Besprechung der Motive der Personen für die NS-Ideologie und Beschreibung der jeweiligen Lebenssituation zu Beginn des Zweiten Weltkriegs | GA | Arbeitsblatt 5 |

| 8 | 10‘ | Präsentation der Gruppenergebnisse | PL | |

| 9 | 20‘ | ------- PAUSE ------- | ||

| 10 | 5‘ | Hinführung zum zweiten Teil des Films, Hinweis auf Ergänzung der Steckbriefe | PL | Film „Vater, Mutter, Hitler“, 2. Teil: „Krieg und Verderben“ |

| 11 | 30‘ | Anschauen des Films | PL | Film |

| 12 | 5‘ | Vergleich, Ergänzung, Korrektur der Steckbriefe | PA/GA | |

| 13 | 10‘ | Besprechung der Haltung der Nachkommen der beschriebenen Personen, Fragen an die Menschen aus dem Film beziehungsweise an deren Nachkommen | GA | Arbeitsblatt 6 |

| 14 | 10‘ | Präsentation der Gruppenergebnisse | PL | |

| 15 | 10‘ | Vergleich zur Ausgangsfrage beziehungsweise mit den erstellten Plakaten, gegebenenfalls Diskussion | PL | Arbeitsblatt 6 |

| 16 | 10‘ | ------- PAUSE ------- | Lösungen zu Steckbriefen | |

| 17 | 10‘ | abschließende Aufgaben: Briefe in die Vergangenheit, fiktive Lebensläufe | EA | Arbeitsblätter 7, 8 |

| 18 | 15‘ | Vorlesen der Schülerarbeiten, gegebenenfalls Gespräche dazu | PL | Arbeitsblätter 7, 8 |

| 19 | 15‘ | Inhalts-, Methodenreflexion beziehungsweise Medienkritik | PL |

EA: Einzelarbeit

GA: Gruppenarbeit

PA: Partnerarbeit

PL: Plenum

Methodische Erläuterungen

Wie bereits eingangs des Unterrichtsverlaufs erwähnt, sollten die beiden Teile von „Vater, Mutter, Hitler“ innerhalb einer projektartigen Unterrichtssequenz an einem von der üblichen Zeit- und Pausenstruktur gelösten Vor- oder Nachmittag zum Einsatz kommen.

Eine Gesamtarbeitszeit von vier Zeitstunden (ohne Pausen), wobei circa 60 Minuten allein auf das Abspielen des Films fallen (2 x 30 Minuten), soll den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, sich intensiv mit den beschriebenen Fragestellungen auseinanderzusetzen, um schließlich zum angestrebten Kompetenzgewinn und zur Erweiterung ihres Geschichtsbewusstseins zu führen.

Der didaktische Einsatzort ist dabei ans Ende der Einheit „Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg – Zerstörung der Demokratie und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler haben also bereits Eindrücke von der nationalsozialistischen Ideologie, vom Alltagsleben jener Zeit und sollten beispielsweise mit den Begriffen Rassismus, Antisemitismus, „Volksgemeinschaft“ und Führerprinzip vertraut sein.

Am Anfang dieses eher ungewöhnlichen Geschichtsunterrichts steht der Rückgriff auf bereits Erfahrenes: Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihre persönliche Vorstellung von einem typischen NS-Anhänger/einer typischen NS-Anhängerin von damals zu beschreiben. Sie rekonstruieren somit ihr bis dahin gewonnenes Geschichtsbild, vergleichen es in der Klasse und setzen es gestalterisch in Form eines Plakates um. Sie üben sich dadurch auch im Erstellen von Hypothesen, im Treffen von Entscheidungen, indem sie sich beispielsweise auf bestimmte Fotografien (Infoblatt Mann beziehungsweise Frau) argumentativ einigen müssen, und schließlich auch im Präsentieren und Verbalisieren ihrer Eindrücke und Arbeitsergebnisse.

Indem die Jugendlichen beim Betrachten des Films eine Vorauswahl getroffen haben, welche Person sie dabei genau unter die Lupe nehmen, wird der umfassende Inhalt individualisierend reduziert und eine intensive Auseinandersetzung mit einem geschilderten Lebensweg ermöglicht.

Die Steckbriefe (Arbeitsblätter1–4) dienen der aufmerksamen Rekonstruktion der im Film dargestellten Biografien. Die wenigen Lücken und die Wegstreich-Wörter ermöglichen ein rasches Entscheiden und Arbeiten, sodass der Filmhandlung durchweg ohne Schwierigkeiten gefolgt werden kann.

Entscheidend zum Gesamtverständnis und zur Bildung eines Werturteils (den typischen nationalsozialistischen Anhänger gibt es nicht, jedoch werden einzelne gemeinsame Aspekte teilweise deutlich) ist der Rückgriff auf die anfänglichen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler (siehe Plakate). Es genügt sicherlich, diesen Unterrichtsabschnitt rein verbal in Form eines Plenumsgesprächs zu gestalten.

Die einzelnen Arbeitsaufgaben nach den beiden Filmsequenzen (Arbeitsblätter 5 und 6) sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich intensiv mit den Haltungen, den Gefühlen, den Entscheidungen und schicksalhaften Wendungen im Leben der im Film dargestellten Personen beziehungsweise ihrer Nachkommen auseinanderzusetzen.

Von besonderem Vorteil der Produktion „Vater, Mutter, Hitler“ ist dabei, dass einerseits die Biografien zweier Frauen und zweier Männer gezeigt werden, sowie die Tatsache, dass zwei davon die nationalsozialistische Herrschaft letztendlich kritisch sehen oder sich ganz abwenden, wobei die beiden anderen Personen bis zum Schluss treue Anhänger Hitlers bleiben.

Die beiden letzten zur Auswahl stehenden Kreativ-Aufgaben (Arbeitsblätter 7 und 8) gehen noch einen Schritt weiter. Den Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit eröffnet, die Lebensabschnitte der Film-Protagonisten aus ihrer ganz persönlichen heutigen Sicht zu sehen und gegebenenfalls zu beurteilen. Dabei scheint es wichtig, Entscheidungsfreiheit einzuräumen, vor allem um dem Motivationspotenzial der Klasse Geltung zu verschaffen.

In der Abschlussrunde im Plenum wird das Reflexionsvermögen der Jugendlichen zusätzlich gefördert. Sie regt das Nachdenken – inhaltlich und methodisch – über Geschichte an und kann sich medienkritisch mit der Machart des Filmes auseinandersetzen.