Kaum jemand macht sich beim Hören von Musik oder im Alltag Gedanken darüber, wie vielfältig die Vorgänge sind, die das Sinneserlebnis "Hören" ermöglichen. Dieser für uns so selbstverständliche Sinn hat sich in der Evolution über lange Zeiträume entwickelt. Anfangs wurden die Hörorgane nicht einmal zum Hören genutzt, sondern hatten eine ganz andere Funktion.

Die Bedeutung des Hörens wird uns erst dann bewusst, wenn dieser Sinn beeinträchtigt ist, sei es durch eine Erkältung oder eine ernstere Erkrankung. Manchmal können Krankheiten wie scheinbar harmlose Erkältungen sogar zu bleibenden Hörschäden führen.

Das Hören funktioniert bei verschiedenen Lebewesen sehr unterschiedlich und hat keineswegs für alle Tiere die gleiche überragende Bedeutung wie für den Menschen. Der Mensch ist für seine sprachliche Kommunikation auf das Hören angewiesen.

Außerdem nutzen einige Tiere diesen Sinn nicht nur, um Geräusche ihrer Umwelt oder ihrer Artgenossen wahrzunehmen, sondern auch zur Orientierung oder zum Beutefang. Dabei übertrifft die Leistungsfähigkeit des Hörsinnes bei einigen Tieren die des Menschen bei weitem. So vielfältig die Kapazität und Bedeutung des Hörens für verschiedene Tierarten ist, so unterschiedlich ist auch der Aufbau der "Superohren".

Weitere Informationen zum Thema

Sendungen

Unterricht

Links & Literatur

Fische

Jeder kennt die Schwierigkeiten beim Hören unter Wasser. Tauchen wir im Schwimmbad mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche, ist unser Hörvermögen sehr stark beeinträchtigt. Alle Geräusche hören sich sehr dumpf an, und Sprache ist kaum zu verstehen.

Unsere Ohren sind nicht für das Hören im Wasser gebaut, sondern haben sich im Laufe der Evolution an das Hören in der Luft angepasst. Unser Trommelfell kann leicht durch Luftschall in Schwingungen versetzt werden, unter Wasser jedoch wird das freie Schwingen gerade durch den Kontakt mit dem Wasser verhindert. Dieses Problem betrifft alle Landwirbeltiere.

Wie aber hören dann Fische? Oder können Fische gar nicht hören?

Dass Fische sehr wohl hören können, wurde bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bewiesen. Damals hat der Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Karl von Frisch einen Wels dressiert, auf einen Pfiff aus seiner Höhle zu kommen.

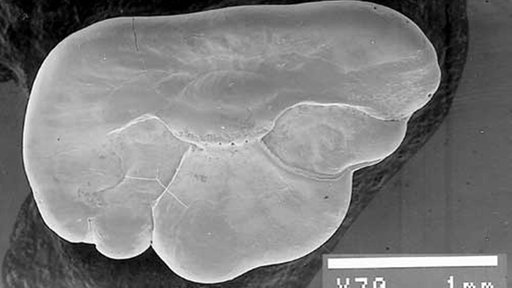

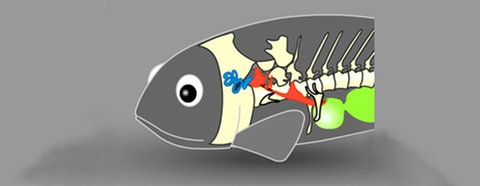

Fische sind im Wasser jedoch mit einem besonderen Problem konfrontiert. Die Dichte ihrer Körper unterscheidet sich nicht wesentlich von der des umgebenden Wassers. Schall, der durch das Wasser geleitet wird und auf einen Fischkörper trifft, versetzt einen Fisch daher genauso in Schwingung wie das umgebende Wasser selbst. Fische sind also gewissermaßen akustisch "durchsichtig". Fische benötigen daher zur Wahrnehmung der Schallwellen unter Wasser eine träge Masse mit einer höheren Dichte als Wasser. In ihren Ohren besitzen sie Kalkgebilde recht hoher Dichte, die so genannten Hörsteine.

Auftreffende Schallwellen versetzen den Fischkörper in Schwingung, jedoch nicht die träge Masse des Hörsteins. Der Fisch schwingt mit dem umgebenden Wasser, während der Hörstein seine Position aufgrund seiner Trägheit behält. Da der Hörstein mit den Haarsinneszellen des Innenohres verbunden ist, entsteht eine Bewegung zwischen den Haarsinneszellen und dem Hörstein. Dadurch entsteht ein Sinnesreiz.

Die Schwimmblase als Hörorgan

Die meisten Fische sind im Besitz einer gasgefüllten Schwimmblase, die dem Fischkörper Auftrieb verleiht. Aufgrund ihrer Gasfüllung hat diese Blase eine wesentlich geringere Dichte als Wasser und kann durch Schallwellen in Schwingung versetzt werden, ähnlich dem Trommelfell der Landwirbeltiere. Doch besitzen die meisten Fische keine Übertragungsmechanismen zwischen der Schwimmblase und dem weit von ihr entfernten Ohr.

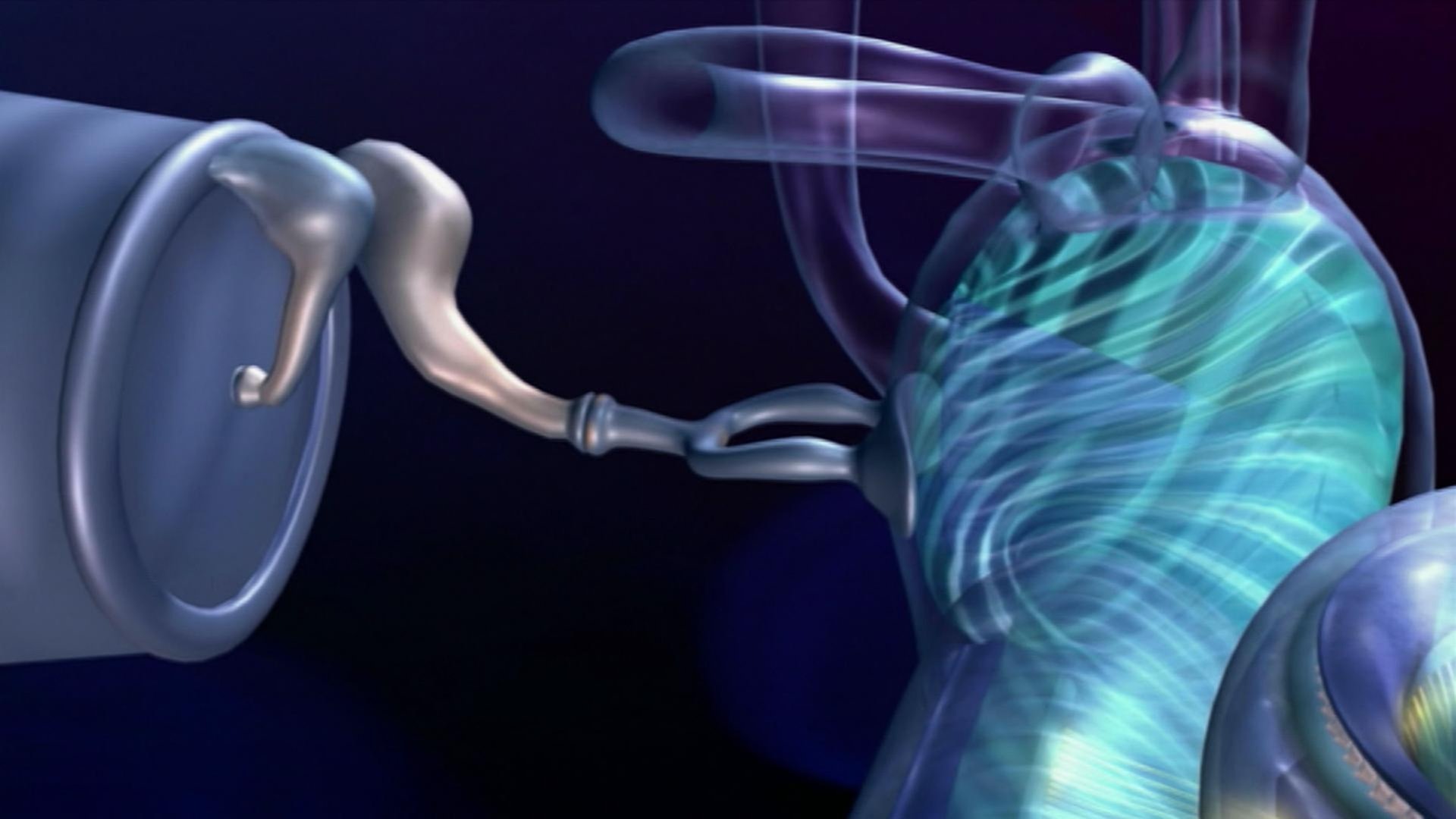

Einige Arten jedoch, z. B. die Karpfenfische, Salmler und Welse, entwickelten in ihrer Stammesgeschichte eine Kette von Knöchelchen von der Schwimmblase zu den Innenohren. Sie leiten die Schwingungen der Schwimmblase direkt zum Ohr. Dadurch besitzen diese Fische ein wesentlich besseres Hörvermögen als solche ohne diese Einrichtung.

Andere Fische kommen ohne verbindende Knöchelchen aus und benutzen stattdessen direkte Verbindungsgänge der Schwimmblase zu gasgefüllten Blasen direkt am Innenohr, um so ebenfalls ihre Hörfähigkeit zu verbessern. Heringe sind auf diese Weise sogar in der Lage Ultraschall wahrzunehmen, was sie vor einem ihrer Hauptfeinde, dem mit Ultraschall jagenden Delfin besser schützt.

Delfine

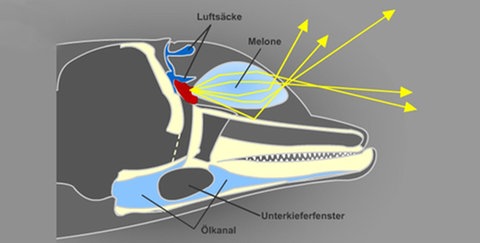

Unter den im Meer lebenden Säugetieren, verwenden die Zahnwale, vor allem Delfine, ein akustisches Echoortungssystem, um sich in ihrer Umgebung zu orientieren und um Beutetiere zu lokalisieren. Delfine verständigen sich auch mit Hilfe von akustischen Signalen. Verschiedene Pfeif- und Zischlaute werden mit Luftsäcken erzeugt, die sich am Nasengang in der Nähe des Blaslochs befinden. Normalerweise können wir diese Laute wahrnehmen, weil sie in den für uns hörbaren Frequenzbereich fallen.

Die Laute, die zur Orientierung und zur Jagd benutzt werden, sind dagegen im Ultraschallbereich angesiedelt. Auch sie werden mit Hilfe der Luftsäcke produziert, von der darüber liegenden Schädeldecke nach vorn reflektiert und von der sogenannten Melone gebündelt. Bei der Melone handelt es sich um eine Aufwölbung über der Schnauze, die mit einer fettartigen Substanz gefüllt ist und die typische "Stirn" des Delfins bildet.

Mit Ultraschall jagen

Die so produzierten Schallwellen liegen im Frequenzbereich von 56.000 bis 120.000 Hz, sind für den Menschen also unhörbar. Treffen die Schallwellen auf ein Hindernis, werden sie reflektiert und vom Ohr des Delfins wahrgenommen. Aus der Laufzeit und den geringen Zeitunterschieden, mit denen die reflektierten Wellen das linke und das rechte Ohr erreichen, erhält der Delfin Informationen über die Richtung der Schallquelle und die Entfernung, die Größe und Art des schallgebenden Objekts.

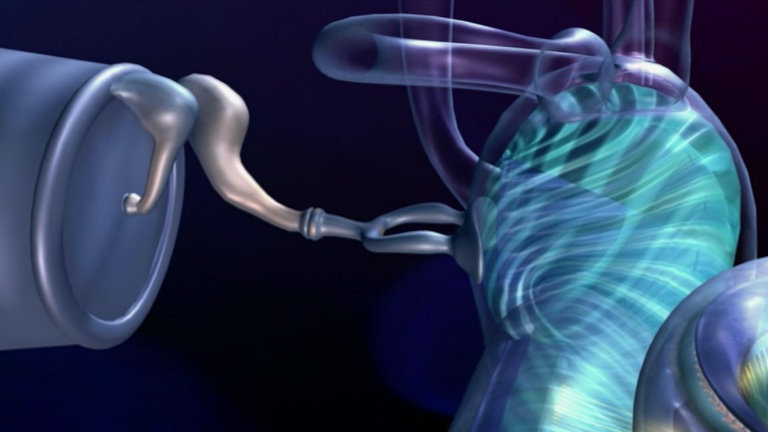

Die Wahrnehmung des Schalls unterscheidet sich wesentlich von der Art, wie landlebende Säugetiere die Schallwellen wahrnehmen. Beim Delfin hat der Hammer keinen Kontakt zum Trommelfell. Stattdessen wird der Schall im hinteren Teil des Unterkiefers durch eine besonders dünne Stelle in der Kieferwand auf einen Ölkanal übertragen, der ihn an die Mittelohrkapsel weiterleitet. Durch das Vibrieren der gesamten Mittelohrkapsel wird der Schall schließlich über die Gehörknöchelchen auf das Innenohr übertragen.

Die Genauigkeit dieses Systems ist wie bei den Fledermäusen beeindruckend. Delfine können mit ihrem Echoortungssystem Dickenunterschiede bei Blechen von nur einem Millimeter wahrnehmen, wie man aus Verhaltensexperimenten weiß.

Weitere Informationen zum Thema

Sendungen

Unterricht

Links & Literatur

Insekten

Insekten erschienen viele Millionen Jahre früher an Land als die Wirbeltiere. Vermutlich waren sie deshalb auch die ersten Tiere auf der Erde, die Luftschall wahrnehmen konnten.

Unter den heute lebenden Insekten sind vor allem diejenigen mit einem guten Hörvermögen ausgestattet, die auch zur Schallerzeugung befähigt sind und Schallsignale zur Kommunikation und Partnerfindung einsetzen. Das akustische Wahrnehmen von Beutegreifern (durch Luftschall) scheint im Reich der Insekten nur eine untergeordnete Rolle zu spielen (Ausnahme: siehe unten).

Hörorgane sind bei Insekten keinesfalls auf den Kopfbereich beschränkt, sondern kommen an ganz unterschiedlichen Stellen des Körpers vor. So kommen "Ohren" bei vielen Heuschrecken beispielsweise an den Beinen oder am Hinterleib vor, während bei Florfliegen die Vorderflügel mit Hörorganen ausgestattet sind.

Als typisches Hörorgan vieler hörender Insekten gilt das Tympanalorgan, welches aus einer dünnen Hautmembran ("Trommelfell") besteht, die mit Sinneszellen in Verbindung steht. Die Membran des Tympanalorgans kann durch Luftschall genauso in Schwingungen versetzt werden wie das Trommelfell der Landwirbeltiere. Aber weil die Insekten im Allgemeinen so viel kleiner sind als die Wirbeltiere, ist die Empfindlichkeit ihrer Hörorgane normalerweise wesentlich geringer.

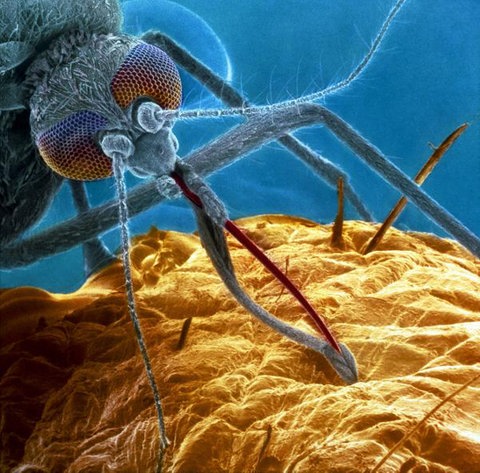

Mücken

Das beste Hörvermögen im Insektenreich besitzen die Männchen bestimmter Mückenarten. Sie nehmen mit Hilfe ihrer nur wenige Millimeter langen Antennen an ihrem Kopf das Summen der Weibchen wahr. Dieser Ton entsteht durch den Flügelschlag der Weibchen. Die Antennen werden in Schwingungen versetzt und ein spezielles Organ an der Basis der Antennen misst die dabei auftretende Bewegung der Antennen. Die eigene von den Weibchen abweichende Flügelschlagfrequenz wird dabei nicht wahrgenommen. Die Töne unterscheiden sich je nach Mückenart. So können die Mückenmännchen ihre weiblichen Artgenossen erkennen. Bei den Stechmücken (Aedes aegypti) hat er eine Tonhöhe von 380 Hz, bei anderen Mückenarten liegt er beispielsweise bei 500 Hz.

Sinneshaare können aufgrund ihrer Kleinheit generell von Luftschall in Schwingungen versetzt werden, daher kann man ein einfaches, nicht sehr effizientes "Gehör" bei den meisten Insekten und auch Spinnentieren vermuten, doch erst spezialisierte Organstrukturen erlauben diesen Tieren eine Hörleistung, die z. B. bei der innerartlichen Kommunikation verwendet werden kann.

Nachtfalter auf der Flucht

Zu den wenigen Insekten, die ihr Hörvermögen zur Feindabwehr einsetzen, gehören einige Nachtfalterarten. Diese befinden sich, wie der Name vermuten lässt, des Nachts in der Luft und werden von Fledermäusen gejagt. Diese Nachtfalter verfügen über ein sehr effizientes Gehör, das bei ihnen von im Brustbereich liegenden Tympanalorgan gebildet wird. Sie sind in der Lage, die Ultraschalllaute der angreifenden Fledermäuse wahrzunehmen und reagieren mit einem Zusammenfalten der Flügel auf einen solchen Angriff. Durch das plötzliche "Sich-Fallen-Lassen" geht der Angriff der Fledermaus oft ins Leere. So haben diese Insekten im gegenseitigen Wettrüsten der Sinnesorgane einen Weg gefunden, selbst der Jagdtechnik der Fledermäuse eine ebenso ausgefeilte Technik entgegenzusetzen.