Einsatz im Unterricht

Wer die Sendung ein erstes Mal in Ruhe anschaut, wird schnell von der hier dokumentierten Ursprünglichkeit der Natur, ihrer Vielfalt und den Bildern gebannt sein. Die Sendung erzeugt Fernweh oder Ferienstimmung, mancher Kollege oder Schüler wird sich dabei an Ferienerlebnisse erinnern. Zugleich erfährt man aber viel über die biologischen Grundlagen dieses Lebensraums. Angefangen von den Gezeiten über Nahrungsbeziehungen oder Zugvögel bis zur evolutionsbiologischen Sicht der Selektionskraft eines veränderten Lebensraumes – vom ursprünglichen Bewohner Hummer zum Neubesetzer Taschenkrebs.

Unauffällig, aber geschickt in die Sendung integriert sind die Eingriffe der Menschen in dieses Ökosystem. Dass wir dabei nicht immer nachvollziehbar und „sinnvoll“ handeln, wird mehrfach deutlich: Die Nachhaltigkeit (= ein Erziehungsziel der Schulen) ist z.B. beim Thema Nordseekrabbenfang nicht erkennbar. Ebenso verwundert die Tatsache, dass diese „Nordseekrabben“ erst nach Marokko zum Pulen für den deutschen Markt verschifft werden. Die teuren Bemühungen auf Sylt, die Insel davor zu schützen, ins Meer gespült zu werden, erscheinen ebenfalls hoffnungs- und damit sinnlos. Im Gegensatz zu diesen Beispielen eher unglücklicher menschlicher Eingriffe werden aber auch erfolgreiche Aktionen beschrieben: Der Lahnungsbau, der das Watt festigt und „Land dem Meer abringt“. Diese Methode unserer Vorväter kostet trotz moderner Geräte immer noch Zeit, Pflege und Mühe. Sie schafft aber neuen, wichtigen Lebensraum, zum Beispiel für Zugvögel die Salzwiesen.

Ebenso sind die Beobachtung von und das Errichten der Naturreservate für Vögel oder Meeressäuger Beweis unserer Verantwortung für die Natur. Diese Zusammenstellung gibt hier eine Auswahl an möglichen Anknüpfungspunkten für den Biologieunterricht. Beim Material wurde die Sendung für die verschiedenen Sekundarstufen unter jeweils eigene Sichtweisen gestellt:

Lehrplanbezüge

Die für Baden-Württemberg angegebenen Kompetenzen/Inhalte gelten entsprechend für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Aus den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb für Biologie (Bildungsplan Gymnasium Baden- Württemberg 2004, S.202 ff):

„.. Der Biologieunterricht ermöglicht den Schülern... die unmittelbare Begegnung mit Lebewesen und der Natur. Sie verstehen die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch und Umwelt und werden für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert.“

Hierzu ergänzend aus den stufenspezifischen Hinweisen für Klasse 6: „... soll der Formenreichtum, die Vielgestaltigkeit und die ökologische Bedeutung verschiedener Wirbeltiere, ausgewählter Wirbelloser bewusst gemacht werden... ... entwickeln sie eine Wertschätzung für die Natur, denn man schätzt nur, was man kennt. ...“

Das setzt einen möglichen Fokus für die Unterstufe:

- auf Artenvielfalt und Lebensraum Nordsee

- lerne kennen um zu bewahren. (Watt und seine Bewohner/Zugvögel)

„ Am Ende der Klasse 10 sollen die Schüler... kognitive und persönliche Fähigkeiten erworben haben, um auf der Grundlage ihres biologischen Basiswissens und in Abwägung von Wissen und Werten zur eigenen Meinungsbildung und zu verantwortlichem Handeln fähig sein. ... einbezogen werden sollen auch Fragestellungen des Umweltschutzes.“(www.bildungsstandards-bw.de)

Damit sollte die Sendung für die Mittelstufe:

- den Blick auf Ökologie und Nachhaltigkeit lenken: Was haben Nordseegarnelen in Marokko zu tun? (Nahrungsnetz/Überfischung/ Lahnungsbau/Salzwiesen/Klimaveränderung und Auswirkungen ...)

„Ein wesentliches Ziel ist es, Zusammenhänge zwischen ... der Entstehung, Veränderung und Erhaltung lebender Systeme und deren Wechselbeziehungen mit der Biosphäre zu erklären. .... wird das Denken in vernetzten Systemen gefördert. ... Die Schüler ... erkennen, dass die Biologie als interdisziplinäre Wissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.“(www.bildungsstandards-bw.de)

Für Unterricht in der Kursstufe eine Möglichkeit, um den Lebensraum Nordsee als Kaleidoskop vieler Teildisziplinen näher zu beleuchten, zum Beispiel als Naturreservat, regenerative Energien (Windradanlagen), Klimawandel und Golfstrom, Meeresbiologie, das Watt, und vieles mehr. Bei entsprechender Motivation der Kursteilnehmer könnte hier dann auch eine ansprechende „Studienfahrt mit Ziel: Nordsee“ entstehen.

Einsatz in Klasse 5/6

Lebewesen sind bezüglich Bau und Lebensweise an ihre Umwelt angepasst: Da die Sendung mit dem Seehund, dem Wappentier der Nordsee, beginnt und die ersten Bilder viele der jüngeren Schüler an die Fernsehserie Robbie erinnern werden, ist die Motivation zum entdeckenden Arbeiten an diesem Film von Anfang an sehr hoch:

- Wodurch ist der Lebensraum Nordsee gekennzeichnet?

- Welche Angepasstheiten zeigen Meeressäuger?

- Welche Angepasstheiten zeigen andere Tiere des Wassers/Meeres?

- Was genau ist das Watt?

Solche und ähnliche Fragen führen in die Tierwelt und das Wattenmeer ein. Die Variabilität in der Abwandlung der Grundbaupläne (Kennzeichen der Vielfalt, aber auch derVerwandtschaft) findet ihre Anwendung unter anderem in der Beschreibung der Lebensweise und der typischen Baumerkmale, beispielsweise der Vögel.Zehn bis zwölf Millionen Zugvögel, die zweimal jährlich Rast im Watt machen, werden zum Teil namentlich vorgestellt (Alpenstrandläufer, Knut, ...) und ihre Herkunftsorte oder Reiseziele benannt. Beachtliche Bilder vom Gleitflug, Rüttelflug, von Start und Landung, vom Segeln in der Thermik ... ermöglichen auch die verschiedenen Flugformen einzuführen oder zu wiederholen.

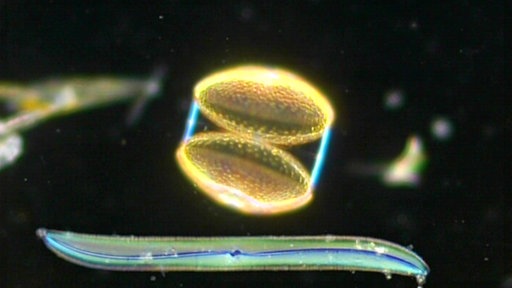

Eine der wichtigen Kompetenzen für Schüler soll die Fähigkeit sein, Wissensinhalte von einer bekannten Tier- oder Pflanzenart auf eine unbekannte Art vergleichend zu übertragen: Gemeinsamkeiten erkennen, Unterschiede entdecken, den Zusammenhang zum Lebensraum beschreibend erklären (=Angepasstheit). Der Reduktion der Lehrinhalte durch die Neustrukturierung der Bildungsstandards trifft durch die Fokussierung auf Insekten und nur noch eine weitere Klasse Wirbelloser oft den Stamm der Ringelwürmer (Annelida) mit Lumbricus terrestris, dem Regenwurm. Er ist Vertreter der Ordnung Oligochaeta, den Wenigborstern. Wenn man sich für diese Sendung in Stufe 5/6 entscheidet, so findet man hier mit dem Wattwurm, auch Pier, Sandwurm oder Arenicola, das Pendant, allerdings als Polychaet, also Vielborster. Hier verlockt es doch, den bekanntesten Bewohner des Watts mit einem bei uns lebenden Verwandten zu vergleichen. (siehe Arbeitsblätter 4 und 5: Watt is denn da los im Watt?)Lebewesen, die in einem Lebensraum zusammenleben, beeinflussen sich gegenseitig, sie sind von einander abhängig. Dieses Prinzip greift die Sendung zu Anfang „positiv“ auf, indem sie die Kieselalgen als erste Organismen der Nahrungskette vorstellt. Letztlich führt der Filmtext erst zu den „Zugvögeln, die am meisten vom Nahrungsreichtum im Wattenmeer profitieren“ als Endkonsument, um kurz danach auch den Menschen beim „Abfischen der Krabben mit Sortiermaschine an Bord“ als Endkonsument zu zeigen. In der Regel sind Fünft- oder Sechstklässler bei solchen Themen sehr umweltbewusst und entdecken entsprechend schnell die menschlichen Störeinflüsse auf diesen Lebensraum. Sie werden ohne Probleme die Gefährdung einheimischer Tier- oder Pflanzenarten (hier am Beispiel des Helgoländer Hummers) beschreiben und erläutern können. Das gemeinsame Erarbeiten sinnvoller Schutzmaßnahmen rundet den Einsatz in dieser Klassenstufe ab. Ausgehend von diesen Ansätzen ist die Sendung für die Unterstufe sowohl als Einstieg in die benannten Themen als auch unter dem Aspekt, bereits erworbenes Wissen auf andere Tiere oder Lebensräume vergleichend zu übertragen/anzuwenden, empfehlenswert.

Einsatz in Klasse 10

Ein wesentlicher Teil der Standards Biologie in Klasse 10 umfasst Inhalte zu Ökosystemen. Natürlich sollen die Schüler schulnahe Ökosysteme erkunden und dort lernen, wichtige Daten zu erfassen. Diese praktischen Anwendungen finden ihr Pendant zum Beispiel in der Vogelwarte auf Norderoog. Ausgehend von den Fragestellungen zum schuleigenen Biotop (Schulteich, Gemeindewald in der Nähe,...) kann man auch mittels Internetrecherche den Fragen und Methoden für Meeresbiologie nachspüren. Die Wechselwirkungen zwischen den Lebewesen, die Nahrungsketten oder -netze sowie der dazugehörende Energiefluss sind in der Sendung deutlich präsent. Auch die Fotosynthese als der erste Stoffwechselweg dieses Beziehungsgeflechtes (Kieselalgen als Produzenten) wird in ihrer Abhängigkeit vom Licht benannt: „Bei Ebbe finden sich die Kieselalgen in der obersten Schicht, nahe dem Licht. Hier kennt man sie als Schlick.“ Im Bildungsplan Stufe 10 wird unter anderem auch explizit auf die Agenda 21 hingewiesen (S.209): „ Die Schüler haben auf der Grundlage ihres ökologischen Wissens und der in anderen Fächern erworbenen Kenntnisse ein Bewusstsein entwickelt, dass nachhaltiger Umweltschutz eine wesentliche globale Aufgabe ist.“

Hierzu gibt es verschiedene Ansätze in der Sendung selbst mit den schon mehrfach erwähnten Beispielen: Hummer, die Gefahr von im Meer treibenden Netzen, das Abfischen der Garnelenbestände, die Zunahme an Stürmen durch Klimaveränderung, aber weiterhin Zehntausende Touristen auf Helgoland wegen zollfreier Ware, .... Oder auch das Internet, Fernsehen oder Tageszeitungen bieten eine Fülle von Informationen, die fächerübergreifend mit Chemie, Physik, Geographie oder Politik/Gemeinschaftskunde das Arbeiten an Projekten ermöglichen. Mögliche Themenstellungen für solche Projekte: Klimaveränderung und Nordsee

- welche Folgen werden erwartet?

- was tun wir heute?

- was können/müssten wir tun?

- Bestandsaufnahmen über Biozönose (früher? – heute – Prognose)

- Eingriffe des Menschen und deren Auswirkungen (Schiffe, Öl,...)

- Schutzmaßnahmen, Politik (Reservate, WWF, Kyoto,...)

Einsatz in der Kursstufe

Die Einbindung der Sendung auch in den Unterricht der Kursstufe scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich. Die Ökologie als eigenes Thema ist hier nämlich nicht mehr verankert. Dennoch gibt es eine Strategie, die in ihrer Gesamtsumme durchaus überzeugen kann.

1. Gedanke

Im Bereich der Kompetenzen und Inhalte heißt es im 4-stündigen Kurs in der 3. Themeneinheit „Evolution und Ökosysteme“: Die Schüler ... können ein Ökosystem während einer Exkursion erkunden und die in einem Lebensraum konkret erlebte Vielfalt systematisch ordnen; an ausgewählten Gruppen des Tier und Pflanzenreiches systematische Ordnungskriterien ableiten... die biologische Evolution, die Entstehung der Vielfalt und Variabilität auf der Erde auf der Molekül-, Organismen- und Populationsebene erklären. Natürlich zielt dieser Inhalt auf die synthetische Theorie der Evolution, ausgehend von der Beobachtung der Biodiversität. Und auch das lässt sich an dieser Sendung zeigen. Die Organismenvielfalt, die ökologischen Nischen, das Verändern der Umweltbedingungen, der entstehende Selektionsdruck, die Neubesetzung der Nischen, ...

2. Gedanke

Eine vorgeschriebene Kompetenzmethode ist für die Kursstufe auch die Dilemmadiskussion. Üblicherweise wird hier die angewandte Biologie eingesetzt mit Themen wie Stammzellen, Genmanipulation, Klonen, Reproduktionsbiologie und so weiter. Diese Themenfelder erzeugen oft persönliche Betroffenheit und sind dadurch in der Regel stark polarisierend. Die Schüler haben zum Thema eher eine klare Grundeinstellung, ein eigentliches Dilemma entsteht oft erst dann, wenn man für die Diskussion der Gruppe zugeteilt ist, deren Meinung man gar nicht teilt. Umweltschutz – ökologisches Bewusstsein – Freizeitverhalten – fossile, atomare oder regenerative Energie – Trinkwasser – Globalisierung… ein weites Feld für Themen zur Dilemmadiskussion.Im Unterschied zur Genetik eine echte Dilemmasituation, weil Freizeit- und Konsumverhalten oft in Diskrepanz zum erlernten Wissen über ökologische Zusammenhänge stehen und weil man sich selbst verhält und nicht Ethikrat oder Politik letztlich entscheiden. Genau hierauf kann man die Schüler mit der Sendung einstellen: Bilder der „heilen Welt“: Robbie, brütende Vögel, Urlauber beim Surfen, Wattwandern,... im Wechsel mit bedrohlichen Veränderungen oder menschlicher Leichtsinn: Sylt und Blanker Hans, Nylonnetze als tödliche Nisthilfen, abgefischte Garnelenbestände, Hummer und Taschenkrebs und so weiter.

Im ersten Augenblick scheint das Dilemma nicht wirklich groß oder dramatisch, hier obliegt es aber der „Kunst“ des Fachlehrers nachzulegen. In das Bewusstsein der Schüler sollte die Information vordringen: Was Al Gore populistisch für die ganze Welt demonstriert, ist im Kleinen schon bei uns Wirklichkeit.

3. Gedanke

Als letzten Blick auf die Sendung hier der Vorschlag zur Zusammenführung der beiden obigen Gedanken vorschlagen: Die bekannten Studienfahrten der Kursstufen, aber auch Abschlussfahrten anderer Schularten, haben ja längst den Charakter der schulorganisierten Event-Erlebnisreisen angenommen – wider den oft in Gesamtlehrerkonferenzen beschlossenen Zielvorgaben (Preis/Inhalt/Entfernung/...). Dass die Nordsee mit dem Wattenmeer, Besuchen, zum Beispiel der biologischen Forschungsanstalt auf Helgoland, einer Vogelwarte, einem Windpark, einer Seehundaufzuchtstation und anderem dem Anspruch „Studien“-Fahrt gerecht werden kann, steht außer Frage. Unter diesem Blickwinkel wird es vielleicht doch ein Dilemma geben – Südfrankreich, Spanien oder „nur die Nordsee“?