Die Protagonisten

Ernst Jünger (1895-1998)

Der Gymnasiast Ernst Jünger meldet sich 1914 freiwillig zu den Waffen. Ausgestattet mit einem Notabitur marschiert er an die Westfront und nimmt an zahlreichen Schlachten in Frankreich und Belgien teil.

• geboren am 29. März 1895 in Heidelberg

• wächst unter anderem in Hannover und im niedersächsischen Rehburg auf

• tritt 1913 in die französische Fremdenlegion ein

• wird vom Vater, einem Chemiker und Apotheker, nach Deutschland zurückgeholt

• kommt als Kriegsfreiwilliger im Dezember 1914 an die Champagne-Front

• wird im November 1915 zum Leutnant und Zugführer ernannt

• wird insgesamt sieben Mal verletzt, zum Teil schwer

• erhält 1918 den höchsten preußischen Tapferkeitsordenden "Pour le Mérite"

• erlangt nach dem Krieg als Schriftsteller Berühmtheit, vor allem durch den autobiografischen Bericht "In Stahlgewittern"

• ist im Zweiten Weltkrieg als Hauptmann vorwiegend in Frankreich stationiert

• erhält zahlreiche Ehrungen für sein literarisches Werk, unter anderem das Bundesverdienstkreuz

• stirbt am 17. Februar 1998 im Alter von 102 Jahren im baden-württembergischen Riedlingen/Donau

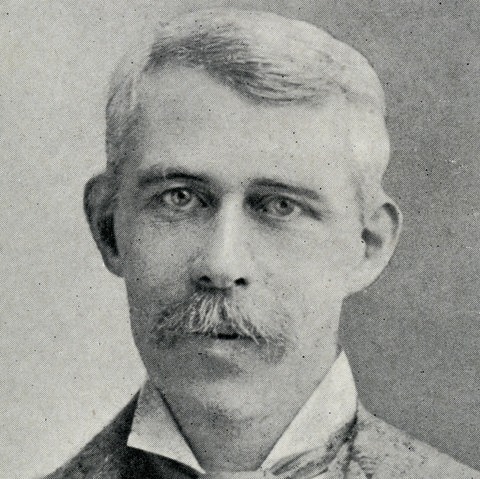

Charles E. Montague (1867-1928)

Vor dem Krieg tritt Charles Edward Montague als Leitartikelschreiber des "Manchester Guardian" immer als entschiedener Pazifist auf. Doch nach Kriegsbeginn meldet sich der siebenfache Vater freiwillig zur Armee – obwohl er mit 47 Jahren die Altersgrenze weit überschritten hat.

• wird 1867 in London geboren, Familie stammt aus Irland

• Vater ist ehemaliger katholischer Priester, der die Kirche verlassen hat, um zu heiraten

• studiert ab 1885 am Balliol College der Universität Oxford

• geht 1890 zum "Manchester Guardian" (dem heutigen "Guardian"), wird dort als Leitartikelschreiber einer der angesehensten Journalisten Großbritanniens

• heiratet 1898 Madeline Scott, Tochter des Herausgebers des "Manchester Guardian" und liberalen Abgeordneten C.P. Scott.

• wird Vater von sieben Kindern

• tritt während der diplomatischen Krise im Sommer 1914 als entschiedener Pazifist auf und ist gegen einen Kriegseintritt des britischen Empire

• meldet sich Ende 1914 dennoch freiwillig zu den Waffen, um dem Vaterland beizustehen – und muss dabei sein tatsächliches Alter nach unten korrigieren

• kommt 1915 mit einem niedrigen Dienstrang nach Frankreich an die Westfront und kämpft im Schützengraben

• wird Offizier des militärischen Geheimdienstes, zuletzt im Rang eines Hauptmanns; ist zuständig für die Betreuung von Prominenten, die die Front besuchen

• wird Chefzensor der britischen Frontberichterstatter

• kehrt nach dem Krieg zum "Guardian" zurück

• verfasst 1922 mit "Disenchantment" ("Entzauberung") einen frühen Klassiker der Antikriegsliteratur

• stirbt am 28. Mai 1928 im Alter von 61 Jahren in der Nähe von Manchester

Marina Yurlova (1900-1984)

Nach Kriegsausbruch sucht die 1900 geborene Marina Yurlova ihren Vater, einen Oberst der Kuban-Kosaken, vergeblich an der Front. Sie findet Anschluss an eine Kosakeneinheit, kämpft während des gesamten Kriegs als Kindersoldatin und wird dabei mehrmals schwer verwundet.

• geboren 1900 in Ekaterinodar (heute Krasnodar) in Südrussland

• ist Tochter eines Obersts der Kuban-Kosaken, der sofort mit Kriegsbeginn an die Front zieht

• folgt ihrem Vater an die Kaukasus-Front, ohne ihn zu finden

• kämpft als Kindersoldatin bei einer Kosakeneinheit, wird mehrmals verwundet und (nach eigenen Angaben) mit dem Georgskreuz ausgezeichnet

• erleidet eine Kriegsneurose und wird lange in Nervenheilanstalten behandelt

• wird nach der Oktoberrevolution 1917 als Kosakin von den Bolschewiki als Feind angesehen und ist von Hinrichtung bedroht

• kämpft im russischen Bürgerkrieg an der Seite von General Kappel in der weißgardistischen Armee

• flieht 1919 nach Wladiwostok, einer der letzten Bastionen der Weißen

• gelangt über Japan ins Exil in den USA, wird Tänzerin und heiratet

• Memoiren über ihre Erlebnisse im Krieg erscheinen 1931 unter dem Titel "Cossack Girl" und erregen großes Aufsehen

• schreibt ab den 1930er-Jahren Bücher und ein Theaterstück und meldet mehrere Patente an

• stirbt 1984 in New York

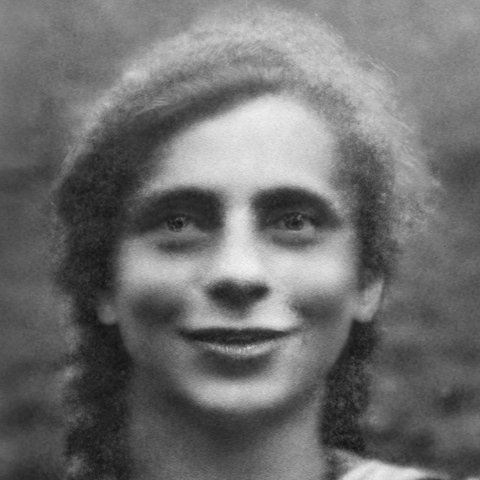

Elfriede Kuhr (1902-1989)

Bei Kriegsausbruch lebt die 12-Jährige Elfriede Kuhr gemeinsam mit ihrer Großmutter in Schneidemühl in der preußischen Provinz Posen. Die Stadt, die etwa 100 Kilometer vor der deutsch-russischen Grenze liegt, wird im Krieg zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt des deutschen Heeres.

• geboren am 25. April 1902 in Schneidemühl, Provinz Posen

• verbringt ihre Kindheit und Jugend gemeinsam mit dem älterem Bruder Willi bei der Großmutter in Schneidemühl

• Mutter betreibt eine Musikschule in Berlin

• Vater lebt getrennt von der Familie in Danzig

• hilft während des Krieges ihrer Großmutter, die eine Rotkreuzstation für durchfahrende Soldaten und Verwundete leitet

• genießt nach Kriegsende eine klassische Ballettausbildung

• erlangt Bekanntheit durch Soloprogramme als Ausdruckstänzerin; die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg ist entscheidend für ihre Arbeit

• nimmt den Künstlernamen Jo Mihaly an

• heiratet 1927 den jüdischen Regisseur und Schauspieler Leonhard Steckel

• engagiert sich politisch und sozial in verschiedenen kommunistischen Organisationen

• emigriert 1933 mit ihrem Mann in die Schweiz

• wirkt als Tänzerin in Zürich, später als Schriftstellerin in Ascona

• stirbt am 29. März 1989 in Seeshaupt, Bayern