Unterrichtsmaterial Empowerment

Didaktik und Arbeitsblätter

Themen

• Behinderung

• Down-Syndrom

• Trisomie 21

• Inklusion

Fächer

• Religion

• Ethik

• Politik

• Gemeinschaftskunde

• Sozialkunde

• Biologie

Klassenstufen

• ab Klasse 8

Bezug zu den Bildungsplänen

Nicht erst seit Übernahme der UN-Konvention im Jahre 2009, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärker in den Fokus der Gesellschaft rückte, sind bildungspolitische Debatten zum Thema Inklusion allgegenwärtig. Auch wenn die praktische Umsetzung von Inklusion noch sehr individuell gehandhabt wird, besteht doch der allgemeine Anspruch, die Institution Schule und alle am Schulleben Beteiligten für das Thema zu sensibilisieren. Um Inklusion in den Bildungsalltag zu integrieren, muss eine Basis von Toleranz und Vertrauen bestehen, die respektvollen und unvoreingenommenen Umgang gegenüber Menschen mit Behinderung voraussetzt. Daher ist es wichtig, Schüler in Hinblick auf soziale und personale Kompetenzen zu schulen, um den Umgang mit Andersartigkeit zu stärken und wichtige Kompetenzen wie Empathie, Hilfsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit zu fördern.

Die folgende Unterrichtsstunde, die ab Klasse 8 durchgeführt werden kann, soll in erster Linie Raum für Begegnungen mit beeinträchtigten Menschen schaffen und Berührungsängste überwinden. Weiter soll sie vergegenwärtigen, dass Menschen mit Behinderung zwar ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können, aber trotzdem in gewisser Weise von einer toleranten Gesellschaft abhängig sind. Der Einblick in Sophies Lebenswelt soll die Schüler befähigen, soziale Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und damit Verhaltenssicherheit in einer pluralistischen Gesellschaft fördern. Dies führt darüber hinaus zu einer Stärkung der eigenen Sozialkompetenz und fördert Selbstbewusstsein im Umgang mit Menschen im Allgemeinen.

Der Film „Sophie unterwegs – Leben mit dem Down-Syndrom“ ist fächerübergreifend einsetzbar. Es finden sich Bezüge zu Religion und Ethik unter den Gesichtspunkten christliches Menschenbild, Nächstenliebe und Huma-nitätsgedanken. Des Weiteren kann das Thema in den Fächern Politik, Gesellschafts- und Gemeinschaftskunde angesiedelt werden, wenn es um die Bereiche freiheitlich-demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung so-wie Menschenwürde und Leben in demokratischen Gemeinschaften mit besonderem Schutz der eigenen Person, der Ehe und Familie geht. Zuletzt zeigen sich auch Zugänge in den naturwissenschaftlichen Fächerbereich unter den Aspekten Genetik, Entwicklung des Lebens und seelische Entwicklung des Menschen zur Persönlich-keitsentwicklung.

Die Besonderheit der vorliegenden Unterrichtskonzeption ist, dass alle Unterrichtsmaterialien in drei Niveaustufen vorhanden sind. Dies ermöglicht Lehrern auf einfache Weise, die Stunde in jeder Schulform sowie in inklusiven Klassen durchzuführen. Dabei wurden sowohl Schüler im Sekundarbereich II (Gymnasialniveau – 3), Lernende des Sekundarbereiches I (Mittleres Niveau – 2) als auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Niveau 1) berücksichtigt.

Methodisch-didaktische Hinweise

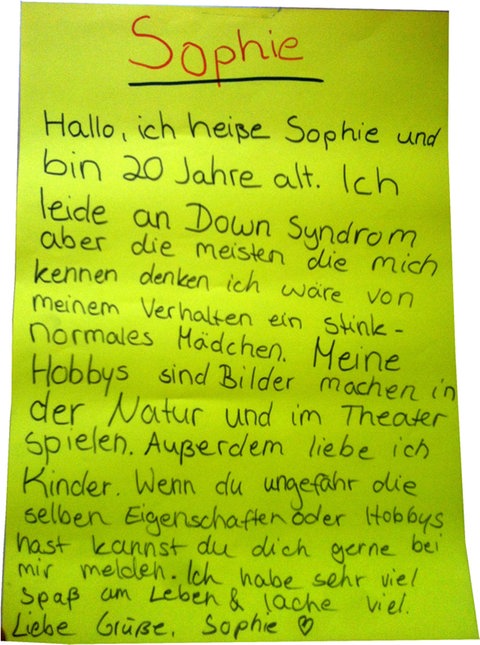

Der Unterricht setzt sich zum Ziel, Schüler für einen toleranten Umgang mit beeinträchtigten Menschen zu sensibilisieren. Deshalb ist es wichtig, einen Menschen mit Behinderung, in diesem Fall Sophie, kennenzulernen und ihr Leben zum eigenen Leben in Bezug zu setzen. Hierzu sollen die Schüler in einem ersten Schritt ihr eigenes Leben beleuchten, um es danach mit Sophies Leben zu vergleichen. Dabei wird deutlich, dass Sophie ein „ganz normales“ Leben führt und eventuell auch Gemeinsamkeiten mit den Schülern hat. Von diesem Ausgangspunkt wird gezielt an Sophies Welt angeknüpft, um sich konkret in ihre Situation hineinzuversetzen. Schüler sollen dadurch subjektiv involviert werden und das Leben von beinträchtigen Menschen kennenlernen, wahr- und ernstnehmen.

In einer Partnerarbeit werden konkrete Ideen entwickelt, wie Sophie noch aktiver am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Dies führt zu einer sozial Sensibilisierung im Kontakt mit Andersartigkeit und schließt mit der Aufgabe ab, sich Gedanken über einen Tag mit Sophie zu machen. Daraus resultiert ein Abbau emotionaler Befangenheit, was wiederum Wege öffnet für neue Denkansätze im Umgang mit beeinträchtigten Menschen.

Wichtig ist hierbei, eine Bandbreite des Kompetenzerwerbs für Schüler bereitzustellen. Neben sozialer, persona-ler und emotionalen Faktoren, sollen auch kreative Kompetenzen beim Gestalten einer Freundschaftsanzeige sowie produktive und kreative Schreibfähigkeiten gefördert werden. Je nach Niveaustufe finden auch fachliche Kompetenzen Einzug, wenn beispielsweise bei einer Recherche die biologischen Fakten über das Down-Syndrom herausgefunden werden.

Unterrichtsverlauf

Aufgrund der Filmlänge empfiehlt sich eine Doppelstunde, beziehungsweise kann die Stunde auch auf zwei einzelne Stunden verteilt werden.

Die Lehrperson startet die Stunde mit einem „Warmer“, der den Namen „Finde jemanden, der...“ trägt. Hierbei positionieren sich die Schüler im Stuhlkreis, wobei ein Stuhl fehlt, weswegen ein Schüler stehen muss. Dieser beendet nun den Satz „Finde jemanden der...“ mit seinen eigenen Worten so, dass er auf manche der Schüler zutrifft. Beispielshaft sei der Satz „Finde jemanden, der gerne morgens Müsli isst.“ genannt. Alle Schüler, die die Aussage betrifft, müssen sich nun von ihrem Stuhl erheben und sich einen neuen freien Platz suchen, eingeschlossen der Fragesteller, während ein Schüler erneut keinen Platz findet. Der Schüler ohne Sitzplatz führt das Spiel fort. Nach etwa fünf Durchgängen wird das Spiel beendet.

Dieses Spiel soll den Schülern aufzeigen, wie viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten sie mit ihren Mitschülern haben. Im Laufe der Stunde werden die Schüler auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der Protagonistin des Films feststellen.

Als Hinführung zu Arbeitsblatt 1 erläutert der Lehrer kurz, dass dieses Spiel stattfand, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Klasse herauszustellen. Mit Hilfe des Arbeitsblattes 1 soll nun die Individualität der Schüler beim Anfertigen einer ICH-Collage deutlich herausgearbeitet werden.

Nun folgt die Überleitung zum Film. Den Schülern wird erklärt, dass sie gleich eine Person kennenlernen werden, über die es sich ebenfalls lohnt eine Collage anzufertigen. Dazu wird das Arbeitsblatt 2 ausgeteilt.

Nach dem Film dürfen die Schüler Fragen äußern, die sie sich, wenn möglich, gegenseitig beantworten. Danach stellt der Lehrer die Frage, was die Schüler an Sophies Leben überrascht hat.

In der nächsten Phase treffen sich die Schüler zu einer Partnerarbeit, in der vertiefend und vergleichend Sophies Leben beleuchtet wird. Dazu wird eine Freundschaftsanzeige angefertigt, mit deren Hilfe die Schüler noch enger an das Leben der Protagonistin heranführen werden sollen.

Um die Werke der Schüler zu würdigen, folgt nun ein Galerie-Gang, indem die Schüler Einblick in die Produkte der Mitschüler erhalten. Dazu werden die Ergebnisse aus der Arbeitsphase mit Tesa-Film der Wand entlang geklebt, so dass die Schüler alles besichtigen können.

Nach einer ersten Beschäftigung mit Sophies Leben, sollen nun in einer vertiefenden Phase Berührungspunkte zum eigenen Leben geschaffen werden. Die Schüler treffen sich in einer Kleingruppe, bestehend aus drei bis fünf Schülern, um konkret zu überlegen, was sie mit Sophie an einem Tag in ihrer Stadt unternehmen könnten. Die Ergebnisse dieser Phase werden der Klasse anschließend präsentiert.

Zum Abschluss der Stunde zeigt der Lehrer anhand des Beispiels Pablo Pineda aus Malaga, welche Möglichkeiten Menschen mit Down-Syndrom heutzutage geboten werden können. Dazu können die Zitate von Pablo Pineda und die einleitenden Sätze in verteilten Rollen vorgelesen werden. Anschließend folgt die Ausgabe der Hausaufgabe, die zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema Down-Syndrom führen soll.

| Phase | Inhalt | Sozialform | Medien | Tipps für inklusiven Unterricht |

|---|---|---|---|---|

| Einstieg | Spiel zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden: Alle die... | Plenum | Bei hörgeschädigten oder gehbehinderten Schüler kann dieses Spiel auch am Platz stattfinden, in dem Übereinstimmungen durch Handzeichen zum Ausdruck gebracht werden. | |

| Hinführung | Schüler erstellen eine ICH-Collage | Einzelarbeit | Arbeitsblatt 1 | Arbeitsblatt 1 steht in drei Niveaustufen zur Verfügung. |

| Erarbeitung | Schüler schauen den Film „Sophie unterwegs“ und erstellen dabei eine Sophie-Collage. | Einzelarbeit | Film „Sophie unterwegs“ Arbeitsblatt 2 | Arbeitsblatt 2 steht in drei Niveaustufen zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, den Film in regelmäßigen Abständen zu stoppen, um den Schülern Zeit zu verschaffen, das Arbeitsblatt auszufüllen. |

| Vergleich | Schüler äußern, was sie an Sophies Leben überrascht hat. Daraufhin erfolgt eine kurze Gesprächsphase zum Thema "Down-Syndrom", wobei die Schüler Unklarheiten und Fragen äußern. | Plenum | ||

| Sicherung | Schüler erstellen in Partnerarbeit eine Unternehmungsliste/ Freundschaftsanzeige für Sophie. Schüler hängen ihre Werke an die Wände des Klassenraums und betrachten die Arbeiten ihrer Mitschüler in einem Galerie-Gang. | Partnerarbeit Plenum | Arbeitsblatt 3 Tesafilm | Arbeitsblatt 3 steht in drei Niveaustufen zur Verfügung.

Bilder, die Unternehmungen und Hobbys zeigen, können zusätzlich unterstützend wirken. |

| Transfer | Schüler beschreiben einen Tag, den sie zusammen mit Sophie in ihrer Heimatsstadt verbringen. Schülergruppen präsentieren ihre Ergebnisse den Mitschülern. | Gruppenarbeit | Arbeitsblatt 4 Plakat Stifte | Arbeitsblatt 4 steht in drei Niveaustufen zur Verfügung.

Bilder, die typische Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt zeigen, können die Schüler zusätzlich unterstützen. |

| Abschluss und Hausaufgabe | Lehrer berichtet kurz über Pablo Pineda aus Malaga, einem Mann, der trotz seines Down-Syndroms einen Universitätsabschluss erlangte. Lehrer gibt die Hausaufgaben aus. | Plenum | Infotext Infotext- Erläuterung Arbeitsblatt 5 | Der Infotext kann je nach Niveaustufe verschiedene Anwendungen finden.

Arbeitsblatt 5 steht in drei Niveaustufen zur Verfügung. |