Selbstbestimmung und Empowerment

Junge Menschen haben Träume. Sie möchten ihr Leben selbstbestimmt gestalten und ihre eigene Zukunft planen. Auch junge Menschen mit Behinderung haben diese Ziele. Sie gehen ihren Interessen nach und gestalten ihr Leben eigenverantwortlich. Jeder hat das gleiche Recht auf eine individuelle Zukunft und auf ein gleichberechtigtes Miteinander in der Gesellschaft, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Damit dies gelingen kann, brauchen wir eine inklusive Gesellschaft. Eine inklusive Gesellschaft fragt nicht danach, was jemand nicht kann oder nicht hat, sondern, was jemand braucht, um in der Gesellschaft gleichberechtigt leben zu können. Die Gesellschaft hat die Aufgabe niemanden auszugrenzen oder zu benachteiligen. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt am Leben in der Gesellschaft teilnehmen und gleichberechtigt leben können – egal wie verschieden sie sind. Inklusion wurde mit der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 als ein Menschenrecht erklärt.

Im Zusammenhang von einem selbstbestimmten Leben spricht man auch von Empowerment. „(…) Empowerment bedeutet hier: Menschen mit Behinderung wollen stark werden. Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen. Dafür sollen sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.“ (Lebenshilfe 2013, online).

Initiativen

In zahlreichen Initiativen werden Möglichkeiten zum selbstbestimmten Leben für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen diskutiert und eingefordert. Menschen mit Behinderung können in vielen Lebensbereichen unterstützt werden, wenn sie dies möchten. Unterstützung können sie von ihren Familien, Freunden oder aber auch von anderen Menschen mit Behinderung erhalten.

1990 wurde in Deutschland eine „Selbstbestimmt Leben“ Bewegung gegründet. Ursprünglich stammt die „Selbstbestimmt Leben“ Bewegung aus den USA. Die Aktivisten hatten sich gegen die Bevormundung von Menschen eingesetzt.

Bei der "Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. - ISL" handelt es sich um eine Organisation für das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderung. „Wir definieren „Behinderung“ nicht als Defizit aus einer medizinischen Perspektive. Vielmehr verstehen wir Behinderung als Menschenrechtsthema“ (ISL 2016, online). In Deutschland wurde in den 1990er Jahren zudem ein Verein gegründet, der sich für und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten für ein selbstbestimmtes Leben einsetzt.

Persönliche Zukunftsplanung

Ein wichtiges Thema ist für jeden jungen Menschen die Zukunft. Jeder Mensch möchte nach eigenen Wünschen und Vorstellungen leben und die eigene Zukunft planen. Für Menschen mit Behinderung entstand dazu das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung, bei dem es darum geht, „eine Vorstellung von einer guten Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzen und diese mit anderen Menschen Schritt für Schritt umzusetzen“ (Netzwerk Persönliche Zukunft e.V. 2016, online).

Die Persönliche Zukunftsplanung ist ein Instrument zum Planen, bei der die Stärken und Fähigkeiten einer Person wichtig sind, um eine Vorstellung für die Zukunft zu entwickeln.

Das Konzept geht davon aus, dass Menschen mit Behinderung das Recht haben gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzuhaben.

In der Persönlichen Zukunftsplanung können verschiedene Bereiche des Lebens thematisiert werden, wenn diese sich ändern oder ändern sollen: Bildung, Schule, Arbeit, Ausbildung, Freizeit, Wohnen und Beteiligung in der Gesellschaft.

Bei der Persönlichen Zukunftsplanung werden verschiedene Methoden eingesetzt, mit deren Hilfe die nächsten Schritte geplant und Probleme gelöst werden können. Dazu wurden Fragebögen, Checklisten, verschiedene Karten, Treffen und Techniken für Gespräche entwickelt.

Der Inklusionsexperte Dr. Stefan Doose lernte in den 90er Jahren das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung in den USA kennen und brachte es nach Deutschland. Auch andere wichtige Vertreter wie die Sonderpädagogin Ines Boban und Professor Andreas Hinz von der Universität Halle waren an der Weiterentwicklung des Konzeptes beteiligt.

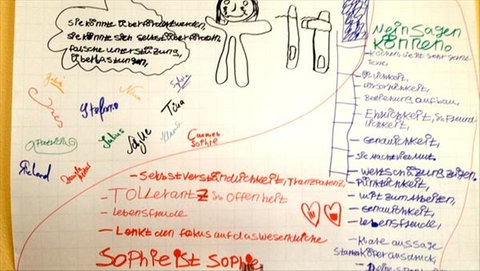

Bei der Persönlichen Zukunftsplanung handelt es sich um einen Prozess, bei dem eine Person im Mittelpunkt steht. Dabei geht es um die individuellen Bedürfnisse, Stärken, Fähigkeiten und Wünsche der Person, die ihre Zukunft planen möchte. Es geht um Fragen wie: Was ist mir wichtig im Leben? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was gibt mir Kraft? Was habe ich für Träume und Wünsche? Welche Unterstützung brauche ich? (Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V., 2016, online).

Träume können als Ausgangspunkt genommen werden. Möglichkeiten zum Erreichen der Ziele sollen gemeinsam aufgezählt werden. „Der Weg entsteht, wenn Menschen ihn gemeinsam gehen“ (O´Brien & Lovett 2015, 20).

Unterstützer

Eine gute Zukunftsplanung braucht Menschen, die sich auf das Leben der planenden Person einlassen und gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft begeben. Der Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützern besteht aus Menschen, die für die Person mit Behinderung wichtig sind und die auf dem jeweiligen Weg weiterhelfen können. Das können Freunde, Familienmitglieder, Lehrerinnen und Lehrer, Fachleute oder Trainerinnen und Trainer aus einem Sportverein sein. Beim Unterstützen gibt es Grundregeln aus Sicht der Menschen mit Behinderung wie zum Beispiel „Es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Weg suchen und finden und unsere Ziele aus eigener Kraft erreichen!“ oder „Wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie alle Menschen.“ (Doose, 2004). Der Spaß darf aber bei allen Planungen auch nicht fehlen.

Eine ausgebildete Person übernimmt bei Treffen und weiteren Planungen die Moderation. Diese Person begleitet alle im Prozess und kann eventuell bei Problemen und Konflikten helfen. Ein Treffen mit einem Unterstützungskreis kann unterschiedlich gestalten werden.

Hilfreiche Methoden

Es gibt interessante Methoden, wie die Persönliche Lagebesprechung, MAPS und PATH. Bei der Persönlichen Lagebesprechung wird über die aktuelle Situation der Person mit Behinderung gesprochen, in der wichtige Themen und mögliche Schritte geplant werden können. Am Ende entsteht ein Aktionsplan, bei dem konkrete Ideen zur Lösung aufgeschrieben werden.

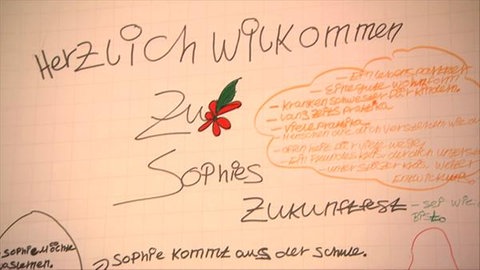

MAPS steht für „Making Action Plans“ – „Aktionspläne machen“. Das Konzept wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der planenden Person mit ihren Träumen, Albträumen, Bedürfnissen sowie Fähigkeiten und Ressourcen. Nach dieser Sammlung werden Zukunftsideen und Perspektiven geplant. Gemeinsam mit allen Beteiligten werden die nächsten Schritte festgelegt. Während der einzelnen Phasen entsteht ein Plakat, welches von einer zweiten moderierenden Person gezeichnet und geschrieben wird.

PATH ist ebenfalls ein ursprünglich amerikanisches Konzept. PATH steht für „Planning Alternatives Tomorrows with Hope“ – „ein anderes Morgen mit Hoffnung planen“. Bei PATH trifft sich die planende Person mit Behinderung mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern, um ihre Vorstellungen von der Zukunft zu besprechen. Meist sind Ideen und Vorstellungen vorhanden. Bei dieser Methode benötigt die Person Anregungen zum Erreichen ihrer Ziele.

Bei einem Zukunftsfest werden MAP und PATH miteinander verbunden. Ein Zukunftsfest dauert etwa sechs Stunden und wird ebenfalls von erfahrenen moderierenden Personen begleitet. Alle Methoden haben gemeinsam, dass die Anwesenden ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen und Ideen einbringen, dies auf Plakate sichtbar gestaltet werden und sich auf die planende Person fokussieren. Sie steht im Mittelpunkt.

Persönliche Zukunftsplanung findet in Deutschland bei einzelnen Personen, Familien, Einrichtungen, Schulen sowie in der Familienhilfe Anwendung. Zukunftsplanung wird auch unter dem Aspekt Übergang Schule Beruf und in der Berufsorientierung durchgeführt. Seit 2014 gibt es durch die regional stattfindenden Weiterbildungskurse ca. 300 ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren. Insgesamt wächst das Interesse an der Praxis der Zukunftsplanung. Die Nachfrage kann mit der die UN-Behindertenrechtskonvention und der Forderung einer inklusiven Gesellschaft erklärt werden. Viele Grundgedanken für die Unterstützung bei der Persönlichen Zukunftsplanung von Menschen mit Behinderung können übertragen werden für die Zukunftsplanung von Menschen ohne Behinderung.

Persönliche Zukunftsplanung im Unterricht

Persönliche Zukunftsplanung kann sehr gut im Gemeinsamen Unterricht angeboten werden. Es stellt ein Angebot für alle Schülerinnen und Schülerinnen dar, die sich mit ihrer beruflichen und persönlichen Zukunft beschäftigen. Denn Schule als Lebensraum hat den Auftrag junge Menschen auf ihr weiteres Leben vorzubereiten. Im schulischen Rahmen ist es im Sinne der Wertschätzung und Akzeptanz für alle wichtig, die individuellen Zukunftsideen nicht zu werten. Eine Umsetzung zur Zukunftsplanung kann in Arbeitsgemeinschaften oder in Projektwochen fakultativ für eine heterogene Schülerschaft angeboten werden. Persönliche Zukunftsplanung als Ansatz kann neue Anregungen dazu liefern sich mit der eigenen Zukunft im Austausch mit anderen zu beschäftigen. Damit dies für alle gelingen kann, braucht es ein Verständnis des offenen und inklusiven Austausches mit allen Beteiligten. Unabhängig von Leistungen wird der Fokus bei der Zukunftsplanung bei den individuellen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen gelegt. Entscheidend ist, dass sich alle bei der Persönlichen Zukunftsplanung auf einen gemeinsamen Prozess begeben.

Umsetzung und Visualisierung

Das Thema der Zukunftsplanung sollte praktisch und lebensnah vermittelt werden. Das Material zum Thema sollte anschaulich, übersichtlich, visualisiert, differenziert und handlungsorientiert sein.

Für die Umsetzung empfiehlt sich ein aktuelles Thema (kein intimes Thema) einer teilnehmenden Person zu wählen. Das können berufsrelevante Themen wie Praktikumssuche oder Stärken und Potentiale ermitteln sein. Bei der Durchführung im inklusiven Unterricht empfiehlt sich eine Visualisierung aller Prozesse und Phasen. Dies ermöglicht auch Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lesekompetenzen am Prozess teilhaben zu können. Zudem können Bilder, Fotos oder Satzanfänge Impulse zum Austausch liefern. Das können zum Beispiel berufstypische oder zukunftsorientierte Bilder sein. Gesprächsregeln in schriftlicher und visualisierter Form können den gemeinsamen Austausch über Zukunftsideen einer Person erleichtern. Auch die Ergebnisse sollten, zum Beispiel auf Plakaten, verschriftlicht und visualisiert werden.

Zudem kann der Austausch mit Eltern für die Durchführung der Persönlichen Zukunftsplanung gewinnbringend sein. In Deutschland gibt es zudem länderspezifische Projekte zum Übergang Schule – Beruf, die zum Beispiel vom Integrationsfachdienst oder der Bundesagentur für Arbeit unterstützt werden. Eine außerschulische Kooperation kann den Prozess bei der Persönlichen Zukunftsplanung erweitern. Weitere Impulse können gemeinsame Besuche in Betrieben oder auch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung bringen.

Down-Syndrom (Trisomie 21)

Wie alle Menschen mit Behinderung, gehören auch Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) in die Mitte unserer Gesellschaft. Menschen mit Down Syndrom haben eine unveränderte genetische Besonderheit. Sie weisen ein zusätzliches Chromosom auf. Das Chromosom ist dreifach statt zweifach vorhanden. Daher spricht man von Trisomie 21. Menschen ohne genetische Besonderheiten haben 23 Chromosom-Paare.

Die Veränderung der Chromosomen kann unterschiedliche körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen mit sich bringen. Daher kann die Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom sehr unterschiedlich sein. Menschen mit Down-Syndrom sind genauso heterogen wie Menschen mit anderen Behinderungen oder Menschen ohne Behinderungen. Menschen mit Down-Syndrom können je nach Lernvoraussetzungen und individuellen Bedürfnissen alle Bildungsabschlüsse erreichen.

Annette Pola ist Förderschullehrerin an der Schule am Marsbruch, einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung in Dortmund. Annette Pola ist zudem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Inklusive Medienbildung, DaZ/DaF und Unterstützte Kommunikation. Sie ist Mitglied der Fachgruppe Inklusive Medienbildung der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK).