Bezug zu den Bildungsplänen

Der Mensch verändert von jeher die Welt, in der er lebt, um sie seinen Bedürfnissen mehr und mehr anzupassen. Das Fach Geographie sowie die ihm zugeordneten Fächerverbünde verfolgen unter anderem das Ziel, die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Raum und die Abhängigkeiten von Naturkräften zu analysieren. Dabei soll regional bezogen gearbeitet werden, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf gewisse Räume zu beschreiben.

Für die Klassenstufen 5 und 6 bietet es sich daher an, das gewaltige Projekt der Rheinbegradigung unter den genannten Gesichtspunkten genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Film „Leben mit dem Hochwasser – Rheinauen“ stellt die Grundmotivation zur Umgestaltung, die daraus resultierenden Vor- und Nachteile für Mensch und Umwelt und die neu entstandenen Naturräume äußerst anschaulich dar und ermöglicht zudem fächerübergreifendes Unterrichten mit den Naturwissenschaften.

Unterichtsablauf

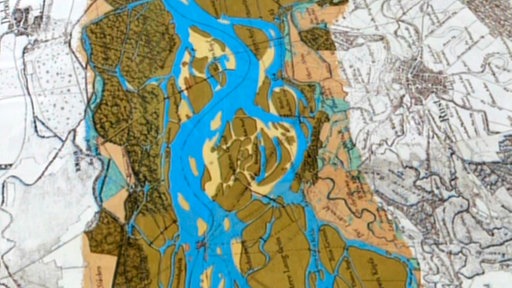

Zu Beginn des Unterrichts zeigt die Lehrkraft die beiden kontrastierenden Kartenfolien zur Rheinbegradigung nacheinander (Info-Blatt/Folie). Die Schülerinnen und Schüler beschreiben zunächst die Karte von 1844, dann die von 2007. Wiederholend kann dabei auf wesentliche Deutungsschritte der Karteninterpretation eingegangen werden (Verortung, Farbgebung, Zeichen, …). Im anschließenden Unterrichtsgespräch werden die Unterschiede bzw. die Landschaftsveränderung, insbesondere der modifizierte Flusslauf deutlich betont.

In einer von der Lehrkraft initiierten Murmelphase soll sich die Klasse in Zweier- oder Dreier-Teams Gründe für den enormen Eingriff des Menschen in die Landschaft, hier durch die Rheindurchstiche, überlegen. Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler werden anschließend gesammelt und gegebenenfalls an der Tafel notiert.

Nun weist die Lehrkraft darauf hin, dass der Film „Leben mit dem Hochwasser – Rheinauen“ Antworten zur Ausgangsfrage bietet und so einen Vergleich mit den genannten Vermutungen einleitet. Dazu wird das Arbeitsblatt 1 „Wasserwelt“ ausgegeben. Die Schülerinnen und Schüler sollen es, soweit möglich, bereits während des Betrachtens des Films ausfüllen. Dieser wird nun eingespielt.

Nach Filmende sollte die Klasse Gelegenheit haben, ihre Notizen zu ergänzen beziehungsweise mit dem Nebensitzer abzugleichen. In der Nachbesprechung wird das Arbeitsblatt korrigiert. Dabei werden die angerissenen weiterführenden Themen zu Vor- und Nachteilen der Begradigung sowie deren technische Anforderungen besprochen. Auf die Schülervermutungen vom Stundenbeginn wird ebenfalls Bezug genommen.

Abschließend erhalten die Kinder die Möglichkeit differenziert und nach eigenen Interessen weiter am Thema zu arbeiten. Dazu werden die beiden Arbeitsblätter „Pflanzenwelt“ und „Tierwelt“ kurz vorgestellt und zur freien Auswahl angeboten. Die Korrektur dieser Aufgaben kann mittels Lösungsaushang in der Folgestunde geschehen.

Methodische Erläuterungen

Die Stunde beginnt mit einem „urgeographie-didaktischen“ Einstieg: Der Karten-Vergleich wiederholt und fördert einerseits fachspezifische methodische Kompetenzen. Zugleich führt er zur Problemfrage, warum die Rheinbegradigung aus Sicht des Menschen nötig wurde, heran. Schülern nun die Chance zu geben, eigene Hypothesen diesbezüglich zu formulieren, steigert Motivation und Interesse am Lerngegenstand und unterstützt Lernprozesse erheblich, da später bei der Lösungsfindung an bereits Angedachtes angeknüpft werden kann. Die Schüler können sich online bei Google Maps oder Google Earth die Region zwischen Karlsruhe und Speyer ansehen, wo man die alten Flussschleifen noch wunderbar sieht.

Das erste Arbeitsblatt ist so konzipiert, dass es sehr rasch, quasi bei „laufender Kamera“, zu bearbeiten ist. Die Kinder müssen keine Wörter oder gar Sätze schreiben, sondern kommen beispielsweise durch Ankreuzen und Unterstreichen zu den gewünschten Lösungen.

Im letzen Teil des Unterrichts kann dann eigenen Neigungen nachgegangen werden (Arbeitsblätter 2 und 3). Erfahrungsgemäß ist das Interesse an der Natur in den Klassenstufen 5 und 6 so hoch, dass die Rätsel-Aufgaben sicher mit großer Freude angegangen werden.