Methodisch-didaktische Hinweise

Die dramatischen Ereignisse im AKW Fukushima I haben bleibende Bilder in unseren Köpfen hinterlassen: Zu tragisch ist das Ausmaß der Katastrophe in Japan. Insbesondere die junge Generation leidet nach Aussage des Films „Japan: Ein Jahr nach Fukushima“ an den Folgen des radioaktiven Unglücks. Im fernen Deutschland fällt es unseren Jugendlichen sicherlich schwer zu begreifen, in welcher Gefahr sich die Bevölkerung rund um Fukushima befindet.

Der Film bietet Anlass sowohl über die Eigenschaften radioaktiver Stoffe zu sprechen als auch über ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt. Darüber hinaus eignet er sich, um gesellschaftliche Strukturen zu vergleichen, indem man beispielsweise betrachtet, wie bei einem Atomunglück, in Japan oder vergleichsweise in Deutschland, eine Nation reagiert beziehungsweise reagieren würde. Im Fächerverbund „Naturwissenschaftliches Arbeiten“ wird das Thema „Kernenergie“ an Realschulen meist in den Klassenstufen neun und zehn thematisiert und ist oft Gegenstand der projektorientierten Unterrichtsphase der Klasse 10. Desweiteren ist es denkbar, das Thema auch in Gemeinschaftskunde oder Ethik zu behandeln.

Einsatz im Unterricht: Physik/NWA

Der Film wird zum Einstieg in die Physikstunde / NWA-Stunde gezeigt und lässt sicherlich Gesprächsbedarf entstehen.

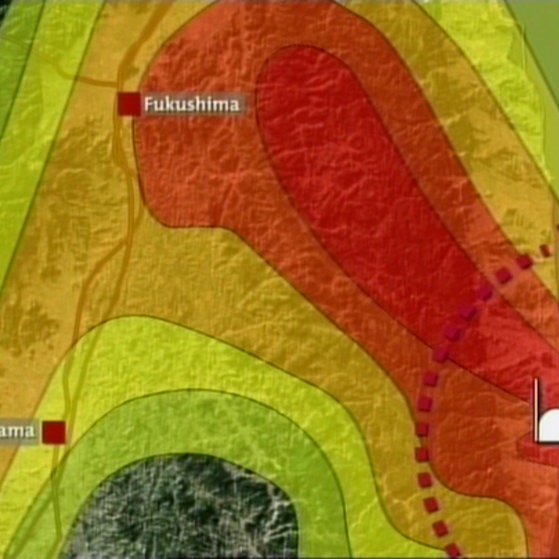

• Daher wird im Anschluss an die Visionierung der Titel des Films an die Tafel geschrieben, und die Schüler sind aufgefordert nach vorne zu kommen und ihre Eindrücke in Stichpunkten dazuzuschreiben. Es folgt ein Unterrichtsgespräch über diese Eindrücke. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls angesprochen, dass die Strahlung in Koriyama (40 Kilometer von Fukushima entfernt) ein Jahr nach der Katastrophe noch lange nicht verschwunden ist (Filmsequenz 04:02 Minuten).

• Mit Hilfe eines Modellversuches zur Halbwertszeit haben die Schüler nun in Kleingruppen Gelegenheit den Zerfall von Bierschaum zu beobachten und auszuwerten. Außerdem werden sie für diesen und einen radioaktiven Stoff eine Zerfallskurve nach den Angaben einer Wertetabelle zeichnen. Anhand der entstandenen Diagramme können die Gemeinsamkeiten bezüglich des Zerfalls erarbeitet und ein Lückentext zur Halbwertszeit gelöst werden. (Arbeitsblätter 1a und 1b)

• Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen, indem ein Schüler die Zerfallskurven auf Folien der Arbeitsblätter 1a und 1b einzeichnet.

• Im nächsten Schritt werden nun die Stoffe genauer betrachtet, die beim Atomunfall in Fukushima freigesetzt worden sind. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Schüler eigenständig Informationen beschaffen: Durch Recherche im Internet bringen sie nun in Erfahrung, welche physikalische und biologische Halbwertszeit die jeweiligen Isotope haben und welcher Strahlungsart sie angehören. Mit Hilfe ihres Schulbuches stellen sie die drei Strahlungsarten in einer Tabelle gegenüber. Außerdem stellen sie eine Vermutung an, welche der Strahlungsarten für den menschlichen Körper besonders gefährlich ist. (Arbeitsblatt 2).

• Eine Recherche ist auch für das dritte Arbeitsblatt erforderlich, wenn es darum geht, die gesundheitlichen Auswirkungen der Isotope festzuhalten. Außerdem findet hier die Unterscheidung zwischen somatischen und genetischen Schäden statt. (Arbeitsblatt 3)

• In einem letzten Schritt wird nun noch auf die Messung des Physiklehrers Sasaki mit seinem Physikkurs eingegangen (Filmsequenz: 04:09). Dabei sollen sich die Schüler mit den Gründen auseinandersetzen, weshalb die Werte in Koriyama so hoch sind. Außerdem stellen sie Vermutungen an, wovon die Strahlungsbelastung, gemessen in Sievert, abhängt. In dieser Phase erstellen die Schüler nun ein Schaubild, das zeigt, wo – beziehungsweise wobei – der Mensch Belastungen ausgesetzt ist. (Arbeitsblatt 4)

• Eine abschließende Sicherung der Ergebnisse kann im Plenum oder durch Lösungsaushang in der Folgestunde abschließend stattfinden.

Hinweise für Lehrer

Zwar hat der Bierschaumversuch nur Modellcharakter, doch hilft er, den Begriff Halbwertszeit anschaulich darzustellen. Die Ergebnisse sind hier erstaunlich gut und damit für eine Erklärung hilfreich.

Es ist folgendes Material bereitzuhalten:

Arbeitsblätter 1a und 1 b:

• Standzylinder, alkoholfreies Bier / Malzbier, Stoppuhr, langes Lineal für jede Kleingruppe

Arbeitsblätter 2 und 3:

• Physik-Schulbuch und PCs mit Internetzugang.

Hier sind folgende Seiten bei der Recherche hilfreich:

Bundesumweltministerium, Suchbegriff: Fukushima

Bundesamt für Strahlenschutz, Suchbegriff: Fukushima

Erfahrungsgemäß bewegt die Schüler das Thema „Radioaktivität“ insbesondere, wenn es im Zusammenhang mit Atomkatastrophen wie Tschernobyl oder Fukushima steht. Der Film „Japan: Ein Jahr nach Fukushima“ leistet einen Beitrag, das Thema kritisch zu betrachten und auf die Risiken von Radioaktivität einzugehen. Motivierend ist hierbei sicherlich, dass es Jugendliche sind, die sich im Film mit der Problematik auseinandersetzen.