Hausbau - Wohnen und Arbeiten

Raum war knapp in der mittelalterlichen Stadt. Um mehr Platz zu gewinnen, wurden die oberen Etagen der Häuser breiter angelegt ("ausgekragt") als das Erdgeschoss. Im Vergleich zu den großzügigen Stadtanlagen der römischen Zeit lagen die Häuser eng aneinander, meist in verwinkelten Gässchen, wie sie heute noch in mittelalterlichen Stadtkernen zu sehen sind. Die Städte mit ihren Fachwerkhäusern und Schindeldächern wurden häufig Opfer von Bränden. Erst Steinbauten mit Ziegeldächern reduzierten das Brandrisiko etwas.

Im Erdgeschoss mittelalterlicher Häuser lagen meist die Geschäftsräume, Werkstätten und Lager. Der Boden im Erdgeschoss bestand aus Lehm oder aus Kalk und Sand ("esterich"), später teilweise aus Fliesen. Die Wohnräume befanden sich im Obergeschoss. Viele Räume in den Häusern waren Allzweckräume, die gegeneinander nicht abgeschlossen waren. So etwas wie Individualität und Privatsphäre hat es nicht gegeben. Ohnehin waren die Bürger in vielfältiger Weise in genossenschaftliche Strukturen (Zunft/ Gilde/Kirchengemeinde) eingebunden.

Gegessen wurde gemeinsam, meist aus einer Schüssel oder von einer Platte. Bestecke und Teller für jeden am Tisch waren nicht vorhanden. Reiche Bürger schliefen in einem Bett mit Baldachin. Wollvorhänge hielten die Zugluft ab. Die Leinenkissen und Matratzen waren mit gehäckseltem Stroh gefüllt. Aufbewahrungsort für Wäsche und Vorräte war die Truhe.

Die kleinen Fenster der Häuser in den engen Gassen ließen nur wenig Licht in die Kammern fallen. Butzenscheiben waren teuer und wurden fast ausschließlich in öffentlichen Gebäuden verwendet. Selbst in wohlhabenden Häusern diente oft in Harz und Talg getränktes Leinen oder poliertes Horn als Glasersatz. Kerzen, Ölkännchen und Kienspäne spendeten ein kärgliches Licht. Eine Straßenbeleuchtung gab es nicht, man musste den Besuchern "heimleuchten". Das dunkle Mittelalter rang um das Licht. Die Nacht galt als Zeit der Versuchung, der Gespenster, des Teufels. Licht galt als Zeichen der Sicherheit, der Hoffnung, des Vollkommenen.

Juden und Judenverfolgungen - als Beispiel gesellschaftlicher Ausgrenzung

Wegen ihres Glaubens, ihrer Riten und ihrer Sprache - einem Gemisch zwischen dem Hebräischen und der Sprache, die sie aus ihrem jeweiligen Einwanderungsland mitgebracht hatten - wurden die Juden von der christlichen Stadtbevölkerung als Fremdkörper empfunden. Größere Judengemeinden gab es in Speyer, Mainz, Worms und Trier. Die Juden standen unter dem besonderen Schutz der Kaiser und entrichteten hierfür eine "Judensteuer". Im Privileg Heinrichs IV. für Speyer und Worms wurde ihnen das Recht zu freiem Handel und Zollfreiheit eingeräumt. Sie waren gleichzeitig "Kammerknechte" des Kaisers und wurden häufig zur Finanzierung kostspieliger Vorhaben gezwungen.

Im Spätmittelalter wurden die Juden auch gezwungen, in Ghettos zu wohnen. Sie konnten keinen Grundbesitz erwerben und waren nicht zu den Zünften zugelassen, durften somit kein "ehrliches" Gewerbe ausüben. Da den Christen der Geldverleih verboten war, übernahmen die Juden Pfand- und Kreditgeschäfte, was ihnen häufig den Hass der übrigen städtischen Bevölkerung einbrachte.

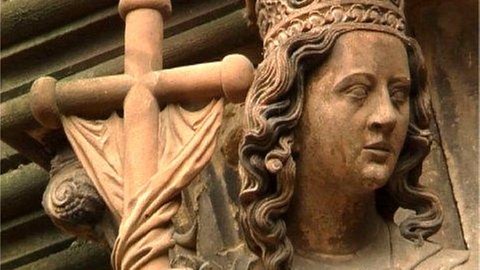

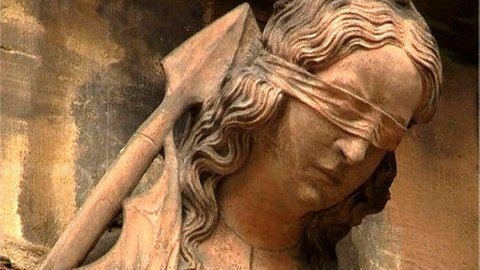

Das Verhältnis der Christen zu den Juden kommt in der Darstellung einer über die "Synagoga" triumphierenden "Ecclesia" zum Ausdruck.

Sie werden in der Form zweier Jungfrauen dargestellt, die an fast allen Kathedralen zu finden sind. Solche bildlichen, symbolischen und allegorischen Darstellungen prägten das Bewusstsein der breiten Bevölkerung in hohem Maße, da nur wenige lesen und schreiben konnten.

Die Lage der Juden verschlechterte sich vor allem zur Zeit der Kreuzzüge. Der Hass gegen die "Ungläubigen" nach außen entfachte auch den Hass gegen die "Ungläubigen" im Inneren. Den Pogromen fielen etwa 12.000 Juden zum Opfer.

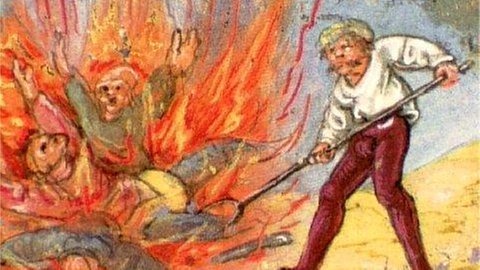

In der Zeit der großen Pestepidemien im 14. Jahrhundert wurden die Juden beschuldigt, Hostien zu schänden und die Brunnen zu vergiften und somit Ursache der Seuche zu sein. Als Sündenböcke wurden sie enteignet, verfolgt, vertrieben und häufig auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Sakralbauten am Beispiel von Straßburger/Freiburger Münster

Massive Wände, Rundbögen und wuchtige Türme hatten den romanischen Stil der Domkirchen von Maria Laach, Speyer oder Worms geprägt. In ihnen kam das Schutzbedürfnis der Menschen gegenüber ihren Erbauern und Stadtherren - Kaisern, Königen, Erzbischöfen - und deren Herrschaftsanspruch zum Ausdruck.

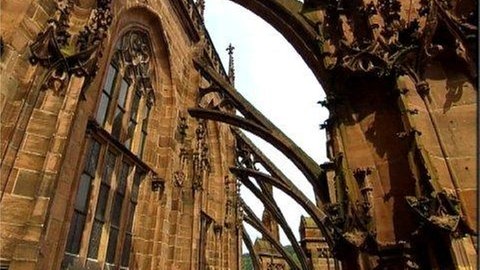

Neue architektonische Entwicklungen machten den Übergang vom romanischen zum gotischen Baustil ab dem 11. Jahrhundert möglich. Vorbild waren die Kathedralen von Reims, Amiens und Notre Dame.

In der Gotik wurde das Mauerwerk durch filigranes Maßwerk aufgebrochen, Kirchenschiffe und Türme konnten zu bis dahin unvorstellbaren Höhen geführt werden. Die Innenräume waren vom Licht durchflutet, das in den Farben der Glasfenster eine geheimnisvolle Stimmung verbreitete. Das Streben zum Himmel, die Hoffnung auf Erlösung im Jenseits fand in der Gotik ihren sichtbaren Ausdruck.

Wirtschaftliche Grundlage dieser kostspieligen Bauvorhaben war der Aufschwung der Städte seit dem 11. Jahrhundert. Geld und Dienste für den Dombau leisteten auch die Zünfte der Stadt, die damit ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihren Einfluss demonstrierten. Beispiele dafür sind die Dome und Münster in Straßburg, Freiburg, Köln, Lübeck und Ulm.

Häufig ging die Belastung weit über die Finanzkraft der Städte. Am Kölner Dom wurde von 1248 bis 1880 gebaut, das Straßburger Münster blieb bis heute unvollendet. Andererseits gab der Dombau vielen Baumeistern, Steinmetzen und Tagelöhnern Arbeit und Einkommen. Zudem brachten die Wallfahrer Geld in die Stadt. Verstärkter Reliquien- und Ablasshandel war die Folge. Im 14. Jahrhundert lebten in der Stadt Köln mit 40.000 Einwohnern ca. 1.600 Personen, die dem geistlichen Stand zuzurechnen waren. Es gab über 150 Kirchen, Klöster und Kapellen in der Stadt.

Feiern, Gasthöfe, Badehäuser

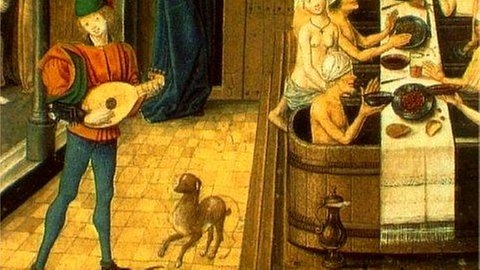

Markttage und kirchliche Festtage waren Anlass zum Feiern. Die Ausstellung von Reliquien brachte zudem viele Menschen in die Stadt. Musikanten mit Flöte, Fidel, Drehleier, Dudelsack und Trommel sowie Gaukler, Akrobaten und Jongleure sorgten für Unterhaltung in einem sonst von wenig Ablenkung gekennzeichneten Alltag. Mysterienspiele brachten dem einfachen Volk Geschichten aus der Bibel näher.

Da es in den Häusern kein fließendes Wasser gab, war es um die hygienischen Verhältnisse nicht zum Besten bestellt. Der Gestank von Fäkalien und Abfällen durchzog die engen Gassen. Der Läusekamm gehörte zum Alltag. Für die, die es sich leisten konnten, war das Badehaus eine Möglichkeit, sich ab und zu gründlich zu reinigen. In den meist aus Holz gebauten Badehäusern, die im späten Mittelalter Dampfschwitzbäder waren, saß man vergnügt in Bottichen mit warmem Wasser. Man reizte die Haut mit Zweigen und begoss sich mit kaltem Wasser. Man ruhte sich aus, unterhielt sich und genoss Speisen und Getränke.

Der "Bader" übernahm das Rasieren, das Haarschneiden, Schröpfen und teilweise die Arbeit von Wundärzten und Dentisten. Der Aderlass war ein beliebte, wenn auch eher schädliche Behandlungsmethode. Viele Miniaturen zeigen, dass Männer und Frauen in den Badehäusern ungezwungen miteinander umgingen. Unzucht wurde grundsätzlich als strafwürdig erachtet. Prostitution war jedoch in den Städten des späten Mittelalters durchaus geduldete Normalität. Aufgrund der Verbreitung der Syphilis ging die Zahl der Badehäuser aber gegen Ende des Mittelalters stark zurück.