Themen

• Homosexualität

• Homophobie

• Outing

Fächer

• Gemeinschaftskunde, Sozialkunde

• Religion, Ethik

• Biologie

• NWA

• MNT

Klassenstufen

• ab Klasse 8, alle Schularten

Fächeranbindung und Kompetenzen

Während die Erziehung zu Toleranz und Vielfalt als Beitrag zur Friedenserziehung vor Langem Einzug in den Bildungsplan fand, sind konkrete Forderungen zur Implementierung der Themen „Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe und sexueller Orientierung“ hingegen neu. Homosexualität ist kein öffentliches Tabuthema mehr und findet nunmehr seinen Weg an unsere Schulen, um auch hier zu zeigen, dass Homosexualität gesellschaftliche Realität ist. Schüler sollen sich demnach bewusst mit anderen Identitäten und Lebensentwürfen befassen, das Bewusstsein für die eigene Identität schärfen und gleichzeitig Respekt gegenüber von der eigenen Orientierung abweichenden Lebensentwürfen sowie Weltoffenheit erlangen.

Lehrplanbezüge

Der Film „Lesbisch. Schwul. Jung“ ist fächerübergreifend einsetzbar, sei es in Religion und Ethik, unter den Aspekten Nächstenliebe, christliches Menschenbild, Toleranz und Menschenwürde, oder aber auch in den Fächern Politik, Gesellschafts- beziehungsweise Gemeinschaftskunde mit den Schwerpunkten Menschenwürde und Leben in demokratischen Gemeinschaften mit besonderem Schutz der eigenen Person sowie Ehe und Familie. Gleichermaßen finden sich Zugänge in naturwissenschaftliche Bereiche, wo die Themen Geschlechtserziehung, menschliches Sexualverhalten sowie seelische Entwicklung des Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung gefordert werden.

Die im Folgenden genannten Bezüge zu den Bildungsplänen sind Beispiele, die entsprechend für alle anderen Bundesländer und weitere Fächer gelten.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ethik

In allen Schularten wird gefordert:

- das Einüben von Toleranz (Klasse 8/9)

- Reaktionsformen/weit verbreitete Vorurteile zu erkennen (Klasse 10)

- verschiedene Formen des Zusammenlebens zu beschreiben (Klasse 10)

Religion

Kompetenzbereich „Leben in Beziehungen – Liebe, Freundschaft, Sexualität“ Kompetenzbereich „Mensch sein – Mensch werden“ (Gymnasium, Klasse 10):

Die Schülerinnen und Schüler

- wissen, dass Partnerschaft Entwicklungsschritte zur eigenen Identität und zur Liebesfähigkeit voraussetzt;

- können den Stellenwert, den Sexualität in unserer Gesellschaft hat, reflektieren und kennen

Kriterien eines verantwortlichen Umgangs mit Sexualität

Biologie/MNT/NWA

- Liebe und Sexualität – Verstehen des eigenen Verhaltens (Gymnasium, Klasse 8)

- Verantwortung im Umgang mit der Geschlechtlichkeit (Hauptschule, Klasse 9)

- Den eigenen Körper verstehen (Realschule, Klasse 7)

Gemeinschaftskunde/WAG/WZG

- im Kompetenzbereich „Kinder und Jugendliche in Familie und Gesellschaft“: Schülerinnen und Schüler sollen „Lebensformen in unserer Gesellschaft beschreiben und vergleichen“ sowie „das Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung und sozialen Erwartungen beschreiben“. (Gymnasium, Klasse 8)

Die Schülerinnen und Schüler

- kennen unterschiedliche Lebensformen und deren individuelle, berufliche und gesellschaftliche Wechselbeziehungen; (Hauptschule, Klasse 9)

- können verschiedene Lebensformen als Folge sich verändernder Umwelt- und Lebensbedingungen einordnen (Hauptschule, Klasse 9)

RHEINLAND-PFALZ

Ethik

Der Lehrplan Ethik für die Sekundarstufe I sieht in den Klassen 7/8 die Sexual- und Partnerschaftserziehung vor.

Schwerpunkte sind unter anderem

- Veränderung tradierter Lebensformen

- Freizügigkeit/Intoleranz

- Geschlechterpolarität, Homosexualität, Bisexualität

Religion, evangelisch

In Klasse 7/8 im Erfahrungsfeld „Leben in der Gemeinschaft“:

Sensibilität und Toleranz für andere Verhaltensweisen, Werte und Normen entwickeln

Religion, katholisch

Themenfeld „Beziehungen gestalten: Freundschaft – Liebe – Partnerschaft“ (Klasse 9)

Biologie

Themenfeld 6: Erwachsen werden

SAARLAND

Fächerübergreifender Unterricht in allen Schularten in Biologie/Naturwissenschaften, Religion/Ethik, Deutsch und Fremdsprachen, Sozialkunde/Politik, Geschichte, Bildende Kunst und Sport.

Die Vielfalt sexueller Identitäten ist in den Themenbereichen Sexualität, Emotionen, Beziehungen und Lebensstile sowie Sexualität und Recht im Unterricht vorgesehen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Grundidee dieses Unterrichts ist, persönliche Einstellungen und Empfindungen zum Thema Homosexualität zu hinterfragen, indem die Schüler emotionale Eingebundenheit erfahren. Zu diesem Zweck beschäftigt sich die Klasse zuerst allgemein mit dem Thema „Unverständnis“, wobei hier noch nicht nur von homosexueller Position ausgegangen wird. Dies ermöglicht den Schülern, sich ohne Vorurteile oder innere Widerstände in die Lage eines Jugendlichen zu versetzen, der sich traurig und unverstanden fühlt. Erst in einem nächsten Schritt wird klar, dass besagter Jugendlicher eine gleichgeschlechtliche Neigung hat. Diese paradoxe Intervention ermöglicht es den Schülern, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen.

Der in Gedichtform gehaltene Text bietet Abwechslung und öffnet einen vorurteilsfreien sowie emotionalen Zugang zum Thema. Der Film „Lesbisch. Schwul. Jung“ soll diese Gefühle verstärken, indem verschiedene Lebensentwürfe sowie Problemfelder dreier Jugendlicher unter die Lupe genommen und verglichen werden.

Dem folgt eine Gruppenarbeit mit anschließender Präsentationsphase, die Raum für die eigene Meinung und das eigene Empfinden bietet und den Schülern darüber hinaus die Möglichkeit gibt, sich über Gesehenes auszutauschen. Gleichzeitig werden kreative Kompetenzen gefördert, wenn es um die Gestaltung eines Steckbriefes zu Protagonisten des Filmes geht. Ebenfalls sollen die eigenen Gedanken produktiv und lösungsorientiert niedergeschrieben werden, was unter anderem die Schreibkompetenz fordert und fördert.

Unterrichtsverlauf

Die folgende Stunde soll Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe für das Thema Homosexualität sensibilisieren, sie emotional involvieren und Unwissenheit, Ängste sowie Vorurteile vertreiben, um Respekt, Wertschätzung und Achtung vor Vielfalt und Verschiedenheit zu schaffen. Gleichzeitig soll es Schülern helfen, die eigene geschlechtliche Identität zu finden, ohne Angst vor öffentlicher Diskriminierung. Das Thema schafft hierbei Anreize zum dialogorientierten und friedlichen Umgang mit unterschiedlichen Positionen.

Aufgrund der Filmlänge empfiehlt sich eine Doppelstunde beziehungsweise die Stunde kann auch auf zwei einzelne Stunden verteilt werden.

Der Lehrer beginnt den Unterricht mit dem Vortragen des Liedtextes von Ludwig Hirsch. Eine authentische Mimik und Gestik verstärken hierbei den Effekt der Einfühlung.

http://www.ludwighirsch.at/Texte/herbert.htm

Wichtig: Sowohl der Titel des Liedtextes „Herbert“ als auch die letzte Zeile „Also dann, Servus Herbert, und hör' auf zum Weinen!“ werden nicht vorgelesen.

Im nächsten Schritt soll gemeinsam an der Tafel eine Mindmap entstehen, die die Gefühle der nicht zu Wort gekommenen Person thematisiert. In der Mitte der Mindmap kann die Aufschrift „Wie fühlt sich die Person, die nicht zu Wort gekommen ist?“ stehen. Wichtig ist hierbei, dass nicht auf das Geschlecht der genannten Person eingegangen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist erwünscht, dass die Schüler glauben, ein Mädchen beziehungsweise eine Tochter spricht mit einem Mann/ihrem Vater.

Um sich nun dem Kernthema „Homosexualität“ zu nähern, räumt der Lehrer ein, dass er beim Vorlesen des Textes etwas verschwiegen hat und trägt den Text erneut, diesmal aber mit dazugekommenem Titel und Schlusssatz, vor.

Erneut wird an der erstellten Mindmap angeknüpft, indem die Schüler nun ergänzen können, was auf der Mindmap fehlt beziehungsweise was vielleicht für neue Gefühle dazugekommen sind. Für eine differenzierte Betrachtungsweise der Tafelbegriffe ist es hier sinnvoll, nun dazugekommene Gefühle mit einer anderen Farbe an die Tafel zu schreiben.

Hier folgt nun eine Überleitung zum Film. Dies kann damit geschehen, dass man Herberts Schicksal, die Figur aus dem Eingangstext, vielerorts findet. Begleitend zum Film bekommen die Schüler den Auftrag, das Arbeitsblatt „Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ auszufüllen, nachdem dieses zuvor eingeführt und besprochen wurde. Wichtig wäre an dieser Stelle eine kurze Begriffsdefinition wichtiger Wörter, um Unverständnis vorzubeugen.

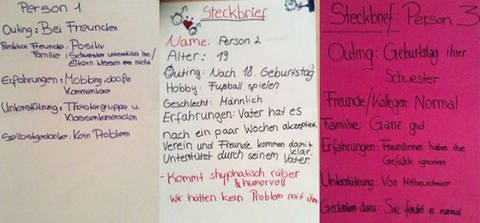

Durch das Arbeitsblatt gelingt es den Schülern, relevante Informationen über die Protagonisten zu bekommen, die im nächsten Schritt näher betrachtet werden. Die Schüler werden nun in drei Gruppen eingeteilt, wobei sich jede Gruppe mithilfe eines Arbeitsauftrages nochmals explizit und im Detail mit einer der drei Personen aus dem Film auseinandersetzt. Hierbei entstehen in jeder Gruppe Steckbriefe über die Personen, die später der Klasse präsentiert werden.

Bei großen Klassen sollte jeder Arbeitsauftrag zwei Mal vorhanden sein. Am Ende der Bearbeitungszeit werden die Gruppen der gleichen Personen zusammengeführt, um ihre Ergebnisse zu vergleichen und zu reflektieren.

Die Präsentation dient der Vertiefung und Reflexion. Hierbei ist es wichtig, dass den Schülern an dieser Stelle Raum geboten wird, um Fragen über die Personen zu stellen. Ebenfalls bewähren sich hier Fragen vom Lehrer an die Schüler über ihre eigene Meinung und Sichtweise zu der Filmperson.

Im nächsten Schritt schauen sich die Schüler nochmals die Mindmap vom Beginn der Stunde an. Diese soll nun zum dritten Mal um weitere Gefühle erweitert werden. Auch hier bietet sich das Anschreiben mit einer neuen Farbe an, um nochmals deutlich zu machen, welcher Aufschrieb welcher Phase des Unterrichts entsprang. Die Mindmap ist selbst ein wichtiger Beitrag zur Reflexionsanregung der Schüler und wird darüber hinaus als Gelenkstelle zur nächsten und letzten Arbeitsphase genutzt.

Hier wird nun der Bogen zurück zu „Herbert“ aus dem Anfangstext gespannt. Die Schüler bekommen nun die Aufgabe, Herberts Vater einen Brief zu schreiben und ihre Meinung kundzutun.

Um in einen abschließenden Dialog mit den Schülern zu treten, bietet es sich an, zwei bis drei Briefe vorlesen zu lassen. Als Hausaufgabe soll ein Transfer auf die Lebenswelt der Schüler stattfinden, indem berühmte homosexuelle Persönlichkeiten sowie Literatur, Filme und Lieder über Homosexualität recherchiert werden.

Für die Folgestunden beziehungsweise für differenzierten Unterricht kann noch weiteres Material verwendet werden:

Tabellarischer Unterrichtsverlauf

| Phase | Inhalt | Sozialform | Medien |

|---|---|---|---|

| Einstieg | Lehrkraft liest den Liedtext vor. WICHTIG: OHNE Überschrift und OHNE letzte Zeile | Plenum | Ausdruck Liedtext „Herbert“ www.ludwighirsch.at/ Texte/herbert.htm |

| Hinführung I | Mindmap: Wie fühlt sich die Person, die nicht zu Wort gekommen ist? | Plenum | Tafel |

| Hinführung II | - Lehrkraft liest den Text erneut vor, diesmal MIT Überschrift und MIT letzter Zeile - Mindmap s.o. wird erweitert (mit anderer Farbe) | Plenum | Ausdruck Liedtext „Herbert“ Tafel |

| Erarbeitung I | - Begriffsklärung, Austeilen Arbeitsblatt 1 - Film „Lesbisch. Schwul. Jung“ - Bearbeitung des Arbeitsblatts 1 während des Films | Einzelarbeit | - Materialblatt: Begriffsdefinition - Arbeitsblatt 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten |

| Transfer * | - Bezug zum Anfang der Stunde: Mindmap s.o. wird nochmals erweitert - * Austeilen und Bearbeitung Arbeitsblatt 3 | Einzelarbeit | - Arbeitsblatt 3: Brief an Herberts Vater |

| * Anstatt der Bearbeitung des Arbeitsblatts 3: „Brief an Herberts Vater“ kann man für differenzierten Unterricht die Arbeitsblätter 5, 6 und 7 gezielt nach Niveaustufen einsetzen. Grundniveau: Arbeitsblatt 5 „Differenzierung – Schülerberatung“; mittleres Niveau: Arbeitsblatt 7 „Antwort an Julius“; erweitertes Niveau: Arbeitsblatt 6 „Differenzierung – Gedicht: Bist du schwul?“ | |||

| Hausaufgabe | - Recherche über homosexuelle Persönlichkeiten sowie Lieder, Bücher, Gedichte | - Arbeitsblatt 4: Hausaufgabe |

Medienreflexion

Der Film erscheint auf den ersten Blick in einem ungewöhnlichen Format in Hinblick auf Beteiligte, fehlenden Sprecherkommentar und Länge.

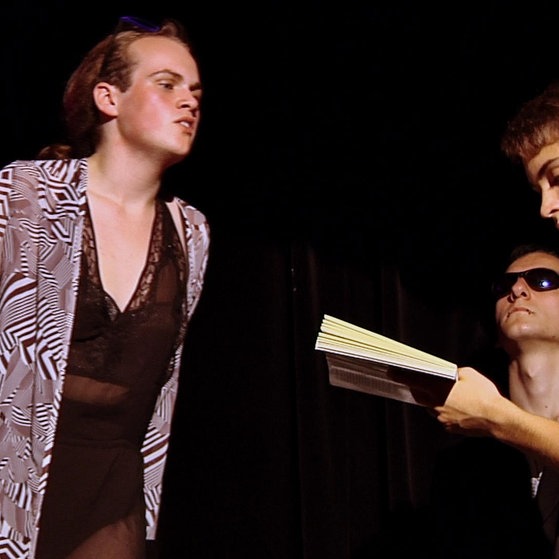

Die drei Beteiligten sind zwei männliche und eine weibliche Darsteller/in. Das empfinde ich als gute Auswahl, weil die beiden jungen Männer in ihrer Erscheinung, ihrem Auftreten und ihren Ansichten sehr verschieden sind. Diese unterschiedlichen Ausprägungen gestalten den Film kurzweilig und interessant. Durch den Auftritt der jungen Dame wird eine weitere Sichtweise gewonnen, diesmal die einer Frau mit ähnlicher und doch ganz anderer Lebenssituation. Der Einblick in die drei Lebensentwürfe und der mehrfache Wechsel zwischen den Personen vermittelt dem Zuschauer eine Bandbreite von Emotionen und Meinungen und schafft Anlass, die eigenen Ansichten zu vergleichen, zu hinterfragen und zu überdenken. Meines Erachtens gelingt durch die Auswahl der Protagonisten ein abwechslungsreicher und vielschichtiger Film, der Menschen jeden Alters berührt und emotional involviert.

Der fehlende Sprecherkommentar verstärkt dabei den Prozess der Involviertheit, weil jeder Darsteller seine Identität selbstständig hervorbringen muss. Dies lässt die Positionen der Einzelnen sehr frei und selbstbewusst erscheinen und bewegt den Zuschauer dazu, sich in jede Person neu einzufühlen.

Die Länge des Filmes hat durchaus seine Berechtigung. Eine Kürzung würde auf Kosten wertvoller Einblicke in eine den Schülern teilweise unbekannte Lebenswelt gehen. Gleichzeitig erreicht gerade die Vielzahl an Situationen individuelle Anknüpfungspunkte zum Um- und Weiterdenken.

Zusammenfassend gelingt mit diesem Film eine Darstellung individueller Lebensentwürfe, der Schüler unterschiedlichen Denkens erreichen kann. Die Szenarien wirken aufgrund ihres Wechsels von alltäglichen Lebensausschnitten zu persönlichen Ansichten in monologischer Interviewsituation sehr real und echt. Der Film wird in vielen Schulen einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema Homosexualität noch stärker in den Fokus schulischen Lebens und Lernens gerückt wird.

Zusätzliche Arbeitsblätter und Anregungen

Praxisbericht: Lesbisch. Schwul. Jung

Themen

• Homosexualität

• Homophobie

• Outing

Fächer

• Gemeinschaftskunde, Sozialkunde

• Religion, Ethik

• Biologie

• NWA

• MNT

Klassenstufen

• ab Klasse 8, alle Schularten

Material

Der Praxisbericht bezieht sich auf den Unterrichtsentwurf, den Sie online bei Planet Schule finden: Lesbisch. Schwul. Jung: Methodisch-didaktische Hinweise, Unterrichtsverlauf, Arbeitsblätter

Unterricht zum Thema Homosexualität

Homosexualität hat längst gesellschaftliche Realität erlangt. Aufgrund dessen sollten der Umgang damit sowie die Toleranzförderung Einzug in die Schule finden. Der Film „Lesbisch. Schwul. Jung“ aus der Reihe „Ich und die anderen“ kann wertvolle Denkanstöße geben, um sich intensiv mit den Themen Vielfalt und unterschiedlichen Lebensentwürfen auseinanderzusetzen.

Der Unterricht begann mit dem Vortrag des Textes von Ludwig Hirsch. Dabei wurde dieser sehr emotionsvoll vorgelesen. Die Reaktion vieler Schüler war ein kopfschüttelndes Mitfühlen.

Nach dem Vortrag nannten die Schüler bei der Frage „Wie fühlt sich die Person, die nicht zu Wort kam“ folgende Begriffe:

genervt, unsicher, hat schlechte Gefühle, traurig, sprachlos, unverstanden, wütend

Immer wieder bezeichneten die Schüler die Person, die nicht zu Wort kam, als Mädchen, was vorerst im Raum stehen blieb. Der monologische Sprecher wurde als Vater des Mädchens gedeutet.

Beim zweiten Vorlesen, diesmal mit dem Titel „Herbert“, gerieten die Schüler ins Stutzen, schauten sich gegenseitig an und lachten. Ein Schüler fragte frei heraus, ob dies denn kein Mädchen sei. Die Verwunderung über die Tatsache, dass ein Sohn seinem Vater gegenüber sitzt, war sehr groß. Plötzlich hatte der Text für die Schüler eine andere Bedeutung. Über diesen eigenen emotionalen Sinneswandel waren viele Zuhörer sehr überrascht. Die Mindmap erweiterte sich nach dem Vortrag um die Worte:

nicht akzeptiert, diskriminiert, nicht ernst genommen

Nun folgte die Überleitung zum Film mit den Worten, dass es viele Menschen wie Herbert gäbe und dass viele auch ähnliche Gefühle in sich trügen. Dazu folgte die Begriffsdefinition, die in dieser Klasse kurz ausfiel, weil fast alle Begriffe bekannt waren, und das Arbeitsblatt 1 „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“, welches während des Filmes ausgefüllt wurde.

Die Schüler schauten völlig ruhig, aber scheinbar mitgerissen den Film an. Nach dem Film bestand viel Redebedarf seitens der Schüler, doch empfand ich es als wichtig, dass die Gespräche erst einmal gebündelt über eine Person stattfanden, und zwar innerhalb der Kleingruppen, um mit mehr Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in eine Diskussion einzutreten. Während der Gruppenarbeiten fanden viele Gespräche zu den Personen statt, doch alle Gruppen schafften ihren Steckbrief im vorgegebenen Zeitrahmen.

Die Präsentationen gewannen vor allem wegen der eigenen Meinung der Schüler an Interesse. Alle drei Protagonisten wurden als sehr sympathisch wahrgenommen und keiner der Schüler empfand die Personen als unangenehm.

Als Lehrperson fand ich es sehr interessant und erfreulich, wie sensibel die Schüler auf das Gesagte der Darsteller reagierten, indem sie Szenen mündlich wiedergaben oder klar äußerten, was sie als ungerecht empfanden und wie sie mitfühlen konnten. Bei Person 1 („Auf der Bühne zu Hause“) kam eine lebhafte Diskussion in Gang, wie den Eltern nicht auffallen könne, dass ihr Sohn einen „weiblichen Touch“ habe. Zu diesem Thema und als Schlusssatz der Stunde zitierte ein Schüler Person 2, indem er äußerte, dass man immer die selbe Person bleibt, die man ist, nur dass man eben ein anderes Geschlecht liebt.