Der Glaube an Gott als zentrale Lebensauffassung

Eine Pilgerreise, einmal im Leben zu einer heiligen Stätte oder einem Wallfahrtsort unternommen, spiegelte die Vorstellung der Menschen im Mittelalter wieder, sich auf einer Reise zu befinden, bei der das diesseitige irdische Leben nur Übergangs- und Durchgangsstadium in ein besseres Leben im Jenseits war. Taten der Buße und gute Werke bereiteten dabei auf das Leben im Jenseits vor.

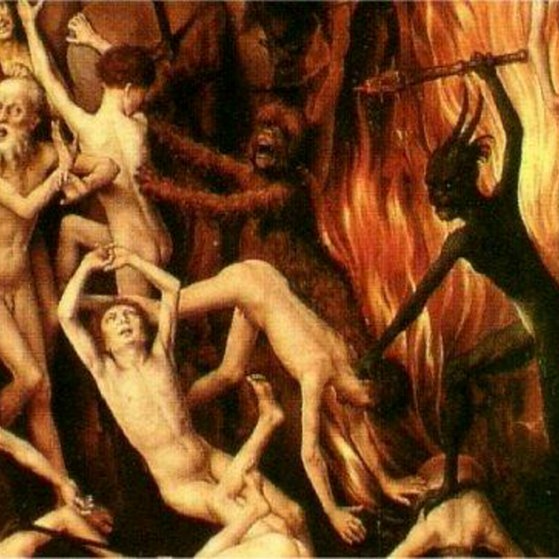

Trotz der Erwartung einer besseren Welt im Jenseits fürchtete man die Zeit der Buße im Fegefeuer und hatte Angst, in der Hölle zu "schmoren" und auf ewig verdammt zu sein. Diese Strafe ließ sich umgehen, indem man sich im Diesseits nichts zuschulden kommen ließ bzw. seine Schuld bereute und büßte. Reichtum und Armut galten als von Gott gegeben. Besitzende taten Gutes, indem sie Bedürftige z.B. mit Nahrungsmitteln versorgten. Bettler sahen darin einen Ausdruck von Gottes Fürsorge. Die Kirche gab den Reichen zu verstehen, dass Almosen sie vor der Verdammnis erretten konnten. Die Reichen hofften, sich damit das ewige Leben erkaufen zu können.

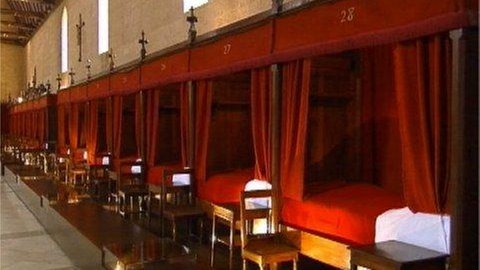

Der Eintritt in ein Kloster bot die größtmögliche Garantie auf ein positives Leben im Jenseits. Ohne persönlichen Besitz, allein um Gott zu dienen, betete man, las religiöse Schriften und verdiente seinen Unterhalt mit eigener Hände Arbeit. Eine Aufgabe der Klöster bestand in der Versorgung von Bedürftigen. Dabei spielten Spitäler als Fürsorgeeinrichtungen im Mittelalter eine kaum zu unterschätzende Rolle. Sie dienten als Anlaufstation für Pilger und Kranke, Alte und Waisen. Meist von Klöstern verwaltet, finanzierten sich die Spitäler aus Spenden, Schenkungen, Stiftungen, Pfründen und Testamentszuwendungen. Die Gründungen entsprachen der Religiosität der Menschen, die aufgefordert waren, Gutes zu tun. Die Träger entschieden, wie lange jemand im Spital bleiben durfte. In der Regel lagen Kranke in einer Krankenhalle, bis zu drei Personen in einem Bett. Pfründner waren meist besser untergebracht, abhängig von dem gezahlten Beitrag. Pflegekräfte waren vor allem Frauen; für die medizinische Behandlung waren Ärzte, Bader und Scherer zuständig.

Fehlende Zukunftssicherheit

Das Leben der Menschen war entscheidend geprägt von fehlender Zukunftssicherheit, die aus schlechten Lebensbedingungen, mangelnder Hygiene und Krankheiten wie dem Antoniusfeuer, der Lepra und vor allem der Pest resultierte.

Der mittelalterliche Umgang mit Krankheiten war geprägt von Glaube, Aberglaube und medizinischer Tradition. Krankheit wurde als Strafe Gottes, als Werk des Teufels empfunden, Heilung konnte allein von Gott kommen. Armut und Krankheit galten im Mittelalter als Gebrechen. Arme und kranke Menschen sollten deshalb nach christlicher Auffassung unterstützt werden.

Antoniusfeuer

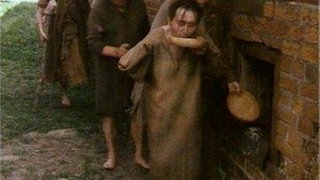

Bei diesem "höllischen" oder "heiligen" Feuer handelt es sich um die sog. Mutterkornvergiftung, eine Krankheit, die durch den Verzehr von Getreide hervorgerufen wird, das von einem hochgiftigen Pilz befallen ist. Schwindel, Erbrechen und Durchfall, Krämpfe und Brand waren Kennzeichen der Krankheit, die sich der Einzelne mit dem Essen von verseuchtem Brot zuzog und durch Gebete zum Heiligen Antonius geheilt werden sollte. Am Ende starben die Gliedmaßen ab, und der Kranke war zum Betteln verurteilt.

Lepra

Lepra ist eine der ältesten Infektionskrankheiten der Menschheit. Sie wird hervorgerufen durch ein stäbchenförmiges Bakterium, wobei der Weg der Ansteckung nicht eindeutig geklärt ist. Entscheidend für den Krankheitsverlauf ist die Abwehrlage des Infizierten. Meist kommt es zu Hautveränderungen wie Pigmentstörungen, Verdickungen, Knoten oder Knollen; beim Befall der Nerven zu Lähmungen. Heute ist Lepra heilbar.

Ab dem 12. Jahrhundert war Lepra oder die "Mieselsucht" in ganz Europa verbreitet und galt als unheilbar. Wer "aussätzig" war, blieb es in der Regel sein Leben lang. Die Kranken wurden von der Gesellschaft stigmatisiert und ausgesondert. Wenn eine Leprosenschau den Verdacht auf Lepra bestätigte, wurde der Kranke sowohl aus der Gemeinschaft der Gläubigen als auch aus dem Gemeinschaftsleben vor Ort ausgeschlossen. Er musste fortan seine Umgebung mit einer speziellen Klapper warnen und besondere Kleidung tragen. Die Leprosenhäuser, spezielle Spitäler, lagen außerhalb der Stadt und durften nur unter Auflagen verlassen werden, z.B. für eine Pilgerreise oder um zu betteln. Lepröse verloren durch ihren Ausschluss aus der Gemeinschaft auch ihre bürgerlichen Rechte: Sie durften nicht vor Gericht auftreten, kein Testament machen, ihre Ehe wurde aufgelöst.

Pest

Man unterscheidet bei dieser bakteriellen Infektionskrankheit zwei Formen: die Beulenpest und die tödliche Lungenpest. Ursprünglich war die Pest eine Erkrankung von wildlebenden Nagetieren. Das Übergreifen des Erregers auf Nager im Bereich menschlicher Behausungen bildete den Ausgangspunkt für menschliche Erkrankungen. Die Übertragung erfolgte dabei durch Flöhe. Von Mensch zu Mensch ist eine Ansteckung durch Tröpfcheninfektion möglich.

Nach 1347 wütete die Pest in Europa: Ca. 25 Millionen Menschen starben, das entsprach etwa einem Drittel der europäischen Bevölkerung. Die mittelalterliche Medizin kannte kein Heilmittel. Ärzte empfahlen z.B. die Kranken hoch zu lagern, damit sie die Luft nicht "verpesteten". Auch Aderlass, saure Speisen und starke Duftstoffe wurden verordnet. Um Ansteckung zu vermeiden, benutzten die Ärzte Stöcke bei der Untersuchung und trugen Masken. Das Massensterben durch den "Schwarzen Tod", im Mittelalter "pestilentia maxima" und "mortalitas magna" genannt, erschütterte die Menschen in ihren Grundfesten: Intensive Trauer um die Toten und Nächstenliebe gegenüber den Opfern war gleichbedeutend damit, sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Sündenböcke wurden gesucht und gefunden: Die Juden wurden der Brunnenvergiftung bezichtigt und verfolgt.

Allgegenwärtigkeit des Todes

Der Tod war im Mittelalter öffentlicher und alltäglicher Bestandteil des Lebens. Er wurde weitaus weniger tabuisiert als in unserer heutigen Gesellschaft. Er war ständiger Begleiter der Menschen, die immer wieder aufs Neue mit dem Tod konfrontiert waren und sich ständig auf den Tod vorbereiteten.

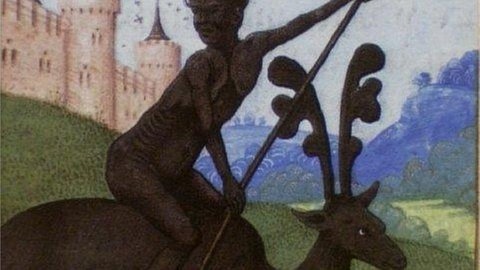

Totentanzdarstellungen an Kirchhofmauern, in Kreuzgängen oder in der Buchmalerei zeigen, dass der Tod allgegenwärtig war. "Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben" ("Media via in morte sumus", Notker von St. Gallen, 9. Jahrhundert) war die durch solche Darstellungen transportierte Botschaft. Vertreter aller Stände, jeden Alters und Geschlechts tanzten mit halbverwesten Totengestalten oder mit dem Tod. Der Tod konfrontierte den Menschen mit einer spezifischen Kritik an seiner Lebensführung. Der Betrachter sollte zum Nachdenken über seine Unzulänglichkeit und Endlichkeit bewegt werden. Jeder sollte den Tod vor Augen haben, an sein Seelenheil denken und umkehren.

Die Bedeutung der Kirche

Die Kirche prägte das Leben der Menschen, denn sie war die Bewahrerin des göttlichen Gnadenschatzes. Der Weg in Gottes Reich führte einzig und allein über die Kirche, sie war die Mittlerin zwischen Arm und Reich, zwischen Diesseits und Jenseits. Sie bestimmte das Weltbild der Menschen und wies den Weg vom irdischen Jammertal ins himmlische Jenseits.

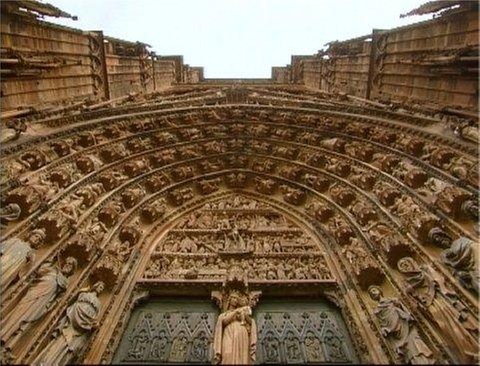

Ein Drittel der Kircheneinnahmen verwendete die Kirche für den Bau von Gotteshäusern. Sie sind bis heute Zeugen der Macht der Kirche. Ihre Größe preist die Herrlichkeit Gottes. Die Monopolstellung der Kirche führte im Spätmittelalter zunehmend zu religiösen Verirrungen: Um das Kapital der Kirche weiter zu vermehren, wurden massenweise Ablasspapiere ausgegeben. Der Ablasshandel brachte der Kirche hohe Einnahmen, die in Landerwerb investiert wurden, aber auch zur persönlichen Bereicherung der Geistlichen führten - eine unglückliche Verquickung von Glaube und Geld, die mit zur Reformation beitrug.