Rechtliche Situation der Frau

Stadtluft macht frei - dieser Slogan galt nur begrenzt für die Frauen, die zwar in vielen Lebensbereichen aktiv und in zahlreichen Berufszweigen tätig waren, aber dennoch in ihrer privaten und öffentlichen Lebensführung einer Fülle von Einschränkungen unterworfen waren. Frauen im städtischen Bereich unterlagen den jeweiligen "Stadtrechten", von denen allerdings die im religiösen Stand lebenden Frauen ausgenommen waren, die sich nach dem kanonischen Recht richten mussten. Die Frauen waren zwar nicht rechtlos, aber rechtlich weitgehend handlungsunfähig bzw. vermindert rechtsfähig; das zeigt die rechtlich verankerte Vormundschaft: Frauen waren ausgeschlossen von öffentlichen Angelegenheiten, durften in Gerichtsversammlungen nicht selbständig auftreten, mussten sich durch einen Mann vertreten lassen, ihren "Muntwalt". Dies war in der Regel der Ehemann oder bei unverheirateten Frauen der Vater oder Bruder. Der Muntwalt hatte auch das Verfügungs- und Nutzungsrecht über das Vermögen seines Mündels und das Recht zur Verehelichung. Es gab daher auch im Spätmittelalter kaum Liebesheiraten, stattdessen waren wirtschaftliche Gründe, die Schaffung und Aufrechterhaltung von Macht- und Besitzstrukturen ausschlaggebend, kurz: die Heirat musste sich für die beteiligten Familien lohnen.

Die Rolle der Frau in der Familie

In der Stadt bildete die Familie, zu der auch die Magd gehörte, eine Arbeitsgemeinschaft, die das wirtschaftliche Überleben aller Mitglieder sicherte: Alte werden von den Jungen versorgt, die Frau ist die Herrin des Gesindes, der Mann vertritt die Frau nach außen, alle sind aufeinander angewiesen. Die Frauen waren juristisch und finanziell von ihrem Gatten abhängig, aber dennoch oft berufstätig, vor allem als Handwerkerin in der Werkstatt des Mannes. Man schätzt, dass ein Drittel bis die Hälfte aller Handwerksmeister ohne Gesellen arbeitete, was bedeutet, dass Ehefrauen - und Kinder - die anfallenden Arbeiten mit übernehmen mussten, z. B. das Erledigen von Dienstgängen und das Verkaufen der hergestellten Waren. Neben diesen Aufgaben und der Haushaltsführung zählten auch Tätigkeiten wie Spinnen oder Weben für den Markt oder für den "Verleger" zur typischen Frauenarbeit.

Die Frauen der Oberschicht herrschten in speziellen Frauenräumen, den Kemenaten. Dort konnten sie lesen, die Kinder betreuen, handarbeiten oder Gäste empfangen.

Der Platz der Frau im Wirtschaftsleben

Frauen gingen aber nicht nur ihren Männern hilfreich zur Hand, sie arbeiteten auch angestellt und selbständig, in Zünften und in freien Gewerben.

Den Schwerpunkt bildete dabei das Textilhandwerk: die Quellen berichten z.B. von Goldspinnerinnen, Garnmacherinnen, Seidenstickerinnen, Täschnerinnen, Näherinnen, Schleierweberinnen und Leinenweberinnen.

Für diese Tätigkeiten gab es oft eigene Frauenwerkstätten, in manchen Städten sogar Zünfte, deren Finanzen jedoch in der Regel von Männern überwacht wurden. Am Ende des Spätmittelalters wurden die Frauen zunehmend aus den Zünften verdrängt; eine Reaktion auf die sich allgemein verschlechternde wirtschaftliche Situation der Städte.

Die meisten Frauen arbeiteten jedoch als weibliche Gesellen, Lohnarbeiterinnen oder als Dienstmägde.

Frauen als Hebammen - eine besondere Rolle

Eine besondere Bedeutung hatten die Hebammen: Geburtshilfe war im ganzen Mittelalter Frauensache. Die Hebammen zeichneten sich in ihrer Arbeit vor allem durch Erfahrung und Praxisbezug aus. Ihr Wissen gaben sie an ihre Lehrmädchen oder Mägde weiter. In einigen Städten, z.B. in Nürnberg, erhielten die Hebammen vom Stadtrat für die Versorgung der Bevölkerung eine regelmäßige Entlohnung. Meistens lebten die Hebammen jedoch von der Bezahlung durch die Wöchnerinnen, was mit sich brachte, dass Frauen aus der Unterschicht kaum oder nur schlecht versorgt wurden.

Ein weiterer Bereich des städtischen Lebens, in dem Frauen eine große Rolle spielten, war die Krankenpflege. Allerdings wurde die Krankenpflege nicht kommerziell betrieben, sondern aus religiösen, sozial-karitativen Motiven: In den oft von reichen Stiftern errichteten Hospizeinrichtungen arbeiteten fromme Frauen für Gotteslohn und Nonnen pflegten die Kranken.

Das Schicksal der alleinstehenden Frauen

Es gab in den spätmittelalterlichen Städten eine beträchtliche Zahl unverheiratet lebender Menschen. In Basel z.B. waren zu Beginn des 14. Jahrhunderts nur 32,8 Prozent, in Freiburg 38,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung verheiratet.

Solange alleinstehende Frauen kräftig und arbeitsfähig waren, konnten sie durch Kleinhandel und Tagelohnarbeiten ihr Existenzminimum sichern, zum Beispiel gegen Kost und Logis als Mägde und Dienerinnen in reichen Haushalten. Oft mussten sie dabei auch körperlich äußerst schwere Arbeiten verrichten.

Während männliche Gesellen in der Regel mit ihrem Lohn den Lebensunterhalt bestreiten konnten, lebten Frauen oft am Rande des oder unter dem Existenzminimum. Diebstahl und Hehlerei waren daher einträgliche und lebensnotwendige Einnahmequellen, aber auch die Prostitution, die nicht nur in den Badehäusern stattfand. Als leichtfertige Frauen, Huren und Dirnen wurden die Frauen bezeichnet, die ab und zu oder kontinuierlich auf die Prostitution angewiesen waren. Für Dirnen gab es bestimmte Kleidervorschriften, zum Beispiel Schleier oder Hutbänder, die sie auf den ersten Blick erkennbar machten.

Im Alter waren viele ledige Frauen zum Betteln verurteilt.

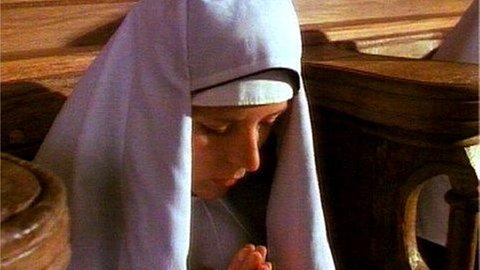

Alternative und Chance: Frauenleben im Kloster

Der Eintritt in eine klösterliche Gemeinschaft war für die Frauen eine durchaus attraktive Lebensperspektive, da sie sich dort von der Vorherrschaft der Männer lösen konnten und Sicherheit im Alter hatten.

Meistens waren die Klöster adelige Stiftungen und zunächst auch adeligen Frauen vorbehalten; im Laufe der Zeit öffneten jedoch viele Klöster breiteren gesellschaftlichen Schichten die Pforten, und Töchter aus bürgerlichen Familien konnten von ihren Familien als Nonnen eingekauft werden. Ärmere Frauen konnten als Laienschwestern Dienstmägde bei den regulären Schwestern werden.

Trotz der zum Teil strengen Regeln boten die Klöster den Frauen Freiheiten, die es außerhalb der Klostermauern kaum gab: die Frauen konnten sich Bildung aneignen und entgingen der Situation, einen Mann heiraten zu müssen, den sie nicht liebten. Männliche Bevormundung gab es im Kloster generell nicht. Die Frauen konnten dort ein Leben in Eigenregie führen, wenn auch eingeengt durch Klausur, Keuschheit, Demut und Gehorsam.

Im Spätmittelalter schränkten Wirtschaftskrisen die Möglichkeiten der Frauen wieder ein. Sie wurden weitgehend aus dem Erwerbsleben verdrängt; Zünfte und Gilden verschlossen sich zunehmend den Ansprüchen der Frauen: den noch existierenden Frauengewerben und -zünften wurde die Ausbildung weiblichen Nachwuchses untersagt. Die Frauen wurden ins Innere des Hauses und auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter zurückgedrängt. In den Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit zeigte sich symptomatisch diese Umstrukturierung der mittelalterlichen Welt.