Tourismus im Schwarzwald

Seit gut 2000 Jahren ist der Schwarzwald ein Ziel für Erholungsuchende. Allerdings waren bis ins 19. Jahrhundert vor allem die Badeorte in den Randlagen des Schwarzwalds ein Anziehungspunkt. Die Thermen von Badenweiler und Baden-Baden waren schon bei den Römern beliebt. Wildbad, Teinach und andere Thermalbadeorte folgten im späten Mittelalter. Die Romantik weckte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Sehnsucht nach Natur, nach Ursprünglichkeit und nach dem deutschen Wald – und damit nach Urlaub im Schwarzwald.

Der Schwarzwald: Ort der Sehnsucht und der Erholung

Aufklärung, Rationalismus und die beginnende Industrialisierung prägen das Leben in den Städten und Metropolen Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Romantik stellt dazu den Gegenpol: Wichtig werden Gefühle, Stimmungen, die Empfindungen des einzelnen Menschen. Die Maler und Dichter der Romantik suchen das Ursprüngliche und verklären es. Das Erleben der Natur und ihrer Schönheit wird von ihnen propagiert. Es ist die Zeit der realistischen Landschaftmalerei, der Bauern- und Dorfbilder. Mit ihnen kommt die "heile Welt" in die Salons der meist städtischen, bürgerlichen Käufer.

Berthold Auerbach mit seinen "Schwarzwälder Dorfgeschichten" ist einer der meistgelesenen Schriftsteller dieser Zeit. Zwischen 1843 und 1854 erscheinen mehr als zwei Dutzend Romane und Erzählungen von ihm. Er macht den Schwarzwald überall bekannt und weckt bei seinen Lesern die Sehnsucht, die geschilderte Idylle mit eigenen Augen zu sehen. So besucht der norwegische Dichter Nicolai R. Østgaard seinen Freund Auerbach und begibt sich auf eine mehrtägige Wanderung durch den Schwarzwald. Seine Reiseschilderung veröffentlicht er 1858 in Norwegen.

Die Anfänge des Tourismus

Im 19. Jahrhundert wird auch das Wandern populär: Von den Badeorten aus brechen die Touristen in den Schwarzwald auf. Dank der Glas- und Uhrenträger finden sie gangbare Wege und auch Gasthäuser. Bald erkennen findige Bürger vor Ort, dass der Fremdenverkehr eine Zukunftsbranche ist. 1864 gründen Freiburger Fabrikanten und Wirte den späteren Schwarzwaldverein. Der Verein errichtet Aussichtstürme und Schutzhütten, markiert Wanderwege und gibt Wanderkarten und Reiseliteratur heraus. Viele Gemeinden bemühen sich, für auswärtige Besucher attraktiver zu werden: Die Ruine der Burg Husen im Kinzigtal zum Beispiel wird restauriert; der Turm bekommt Zinnen. Und in Lenzkirch im Südschwarzwald stiften die Aktionäre der dortigen Uhrenfabrik einen Kurpark, um ihren Geschäftspartnern aus den großen Städten etwas zu bieten.

Nicht überall ist der Fremdenverkehr willkommen. Als der Freiburger Mediziner Otto Eigler 1866 am Ufer des Titisees ein Gasthaus errichten will, muss er sich längere Zeit mit den Gemeindevätern auseinandersetzen. Diese befürchten, dass es Ausschweifungen geben, das "Lotterleben" Einzug halten könnte und sehen auch keinen Sinn darin, eine Gastwirtschaft in die damals "öde und menschenleere Gegend" zu bauen. Heute ist Titisee eines der Zentren des Schwarzwaldtourismus.

In Schwung kommt der Fremdenverkehr im Schwarzwald allerdings erst mit dem Ausbau der Verkehrswege - vor allem der Eisenbahnstrecken wie der Kinzigtal- und der Höllentalbahn. Nun kann man den Schwarzwald zwar bequem bereisen, doch noch zieht er nicht die Massen an. Viele fahren weiter in die nah gelegenen Alpen - allen Bemühungen des Schwarzwaldvereins zum Trotz.

Das ändert sich, als ein neues Freizeitvergnügen entdeckt wird: das Skifahren.

Die Wiege des Skifahrens: Todtnau

Ein "Zugereister", der seit 1887 in Todtnau praktizierende Arzt Dr. Tholus, lässt sich aus Norwegen ein Paar Skier kommen. Er hat zuvor als Schiffsarzt gearbeitet und die "Bretter" in Norwegen kennengelernt. Für Krankenbesuche im winterlichen Schwarzwald erscheinen sie ihm als sehr praktisch. Er selber lässt das Skifahren nach ein paar Versuchen wieder sein, aber sein Stammtischkollege, Fritz Breuer, ist begeistert. Als 1891 dann ein Urlauber aus Heidelberg, der Diplomat Dr. Pilet, als erster Mensch auf Skiern den Feldberg besteigt, ist der Durchbruch geschafft: Er bringt interessierten Einheimischen das Skilaufen bei.

1891 oder 1892 - so ganz sind sich die Historiker nicht einig – wird in Todtnau der erste Skiclub gegründet. Er ist der älteste Deutschlands, sagen die Todtnauer. Die Münchner hingegen behaupten, mit der Gründung ihres Skiclubs 1890 die ersten gewesen zu sein. Sicher ist, dass vom Skiclub Schwarzwald 1903 die Initiative zur Gründung des Deutschen Skiverbands ausgeht. In kürzester Zeit hat sich der Sport dank kräftiger Werbung und Pressearbeit und der Gründung von Vereinen nach Vorbild der Todtnauer Vorreiter zum Volkssport entwickelt. Schriftliche Anleitungen, wie die „Anleitung zum Schneeschuhlaufen“, die der skibegeisterte Fritz Breuer 1892 veröffentlicht, tun ein Übriges.

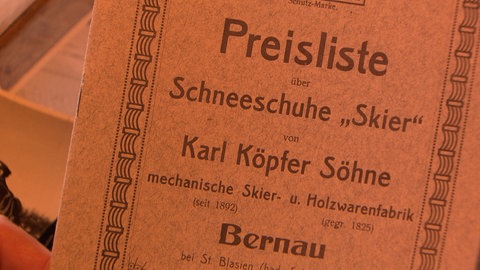

Die erste "Skifabrik" im Schwarzwald – Marke Feldberg

In Bernau macht der Dorflehrer seine Klasse auf norwegische "Schneeschuhläufer" aufmerksam, die am Fenster vorbeikommen. Nach Schulschluss folgt der zwölfjährige Ernst Köpfer den Spuren der Läufer bis zum Gasthof Schwanen, bestaunt die Holzbretter und berichtet seinem Vater Karl zu Hause in der Werkstatt aufgeregt: "Vater, ich hab was gesehen, das hat mir gefallen und das wird ganz bestimmt mal ein Geschäft." Ernst Köpfer experimentiert lange. 1906 lässt er seine Skier als "Marke Feldberg" patentieren und bringt sie erfolgreich auf den Markt. Zu seinen ersten Kunden zählen nicht nur Sportler; vor allem Briefträger, Hebammen, Metzger und andere, die im Winter unterwegs sein müssen, greifen zu den Brettern.

Der erste Skilift der Welt

Der erste Skilift der Welt wird 1908 im Schwarzwald eröffnet – das steht außer Zweifel. In das kleine Dorf Schollach kommen zu dieser Zeit Kurgäste vor allem aus dem Ruhrgebiet. Sie sollen sich auch im Winter in der guten Schwarzwaldluft von Lungenleiden erholen. Damit die geschwächten Gäste mit ihren Schlitten nicht den Hügel in Hausnähe hochstapfen müssen, lässt sich Robert Winterhalder, der Wirt des Gasthauses „Schneckenhof“, etwas einfallen: Kurzentschlossen baut er das Transportsystem, mit dem er Mehlsäcke aus der Mühle im Tal zum Hof befördert, aus. Mit Wasserkraft werden jetzt auch die Schlitten den Berg hinauf gezogen und schnell entdecken auch Skifahrer, wie praktisch so ein Lift ist.

Der Tourismus wird zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor

Mit der Entdeckung des Wintersports als Freizeitvergnügen wird der Schwarzwald zum beliebten Urlaubsziel für das ganze Jahr. Als die traditionsreichen Gewerbe wie die Uhrenindustrie oder die Textilindustrie einbrechen, eröffnen sich den Menschen so neue Einkommens- und Überlebenschancen. Der Boom kommt nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Verfilmung der Operette "Schwarzwaldmädel" mit Sonja Ziemann ist der meistgesehene deutsche Kinofilm aller Zeiten.

Bollenhut, grüne Wälder und liebliche Täler locken Millionen in den Wald; hinzu kommen die vielen Städter, denen die gute Luft zur Kur verschrieben wird. In den heilklimatischen Kurorten und Kneippkurorten werden ein Drittel aller Übernachtungen im Schwarzwald verbucht. Mit den Einsparungen im Gesundheitswesen in den 1980er und 1990er Jahren hat der Boom zunächst ein Ende. Und der Schwarzwald hat ein Imageproblem: Er gilt als "verstaubt", als langweilige Wanderregion für Rentner und Kurgäste; auch den altmodischen Charme der Gasthäuser und Pensionen finden viele nicht mehr attraktiv.

Moderner Tourismus: Wellness, Wandern, Mountain-Biking

Hoteliers und Tourismusverbände erkennen die Zeichen der Zeit und suchen nach neuen Wegen: Bollenhut, Schwarzwälder Kirschtorte und Kuckucksuhr sind eingeführte Marken. Man setzt auf sie, um das angestaubte Image aufzupolieren. Viele Hotels werden zu "Wellness-Oasen", die Kuckucksuhren bekommen neue Designs - ebenso die Trachtenaccessoires. Und neue Trends kommen auf, wie Mountain-Biking, E-Biking oder Erlebnis-Schwimmbäder.

Und man besinnt sich auf das, was den Schwarzwald einzigartig macht - seine Ursprünglichkeit: Ferien auf dem Bauernhof, liebevoll gestaltete Pensionen oder Hotels und Restaurants, die mit der Küche aus der Region werben. Die Vermarktung regionaler Produkte mit Schwarzwaldflair liegt im Trend und auch die junge Generation kann sich mit diesen Werten identifizieren. Der Tourismus sichert heute mehrere Hunderttausend Arbeitsplätze im Schwarzwald.