Je bedrückender viele Menschen in Europa nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Gegenwart erleben, desto mehr richten sich ihre Hoffnungen auf die Zukunft. Das gilt für die schwedische Frauenrechtlerin und Sexual-Aufklärerin Elise Ottesen wie für den enttäuschten deutschen Nationalisten Rudolf Höß; und es gilt für den Vietnamesen Nguyen Ai Quoc, der nach Jahren der Wanderschaft und einem längeren Aufenthalt in Paris eine Zukunft als Berufsrevolutionär ins Auge fasst.

Ein Revolutionär auf Bildungsreise

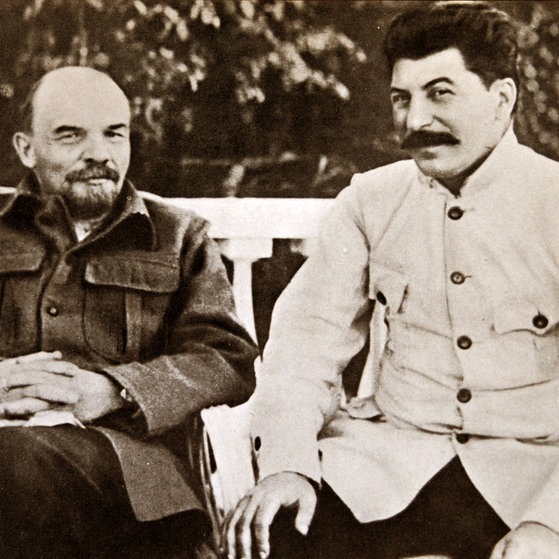

Wie viele andere Intellektuelle und Politiker, die von einer kommunistischen Gesellschaft träumen, geht auch Nguyen Ai Quoc (*1890) nach Moskau, wo er ab 1923 die von der Komintern gegründete „Kommunistische Universität für die Werktätigen des Ostens“ besucht. Anders als Lenin und Trotzki glaubt er nicht daran, dass das deutsche Proletariat einen wichtigen Beitrag zur Weltrevolution leisten wird; vielmehr hofft er auf die Notleidende, bäuerliche Bevölkerung der Kolonien. Der offiziellen Parteilinie zu widersprechen, ist nicht ungefährlich, zumal Stalin nach Lenins Tod im Januar 1924 die Macht übernommen hat.

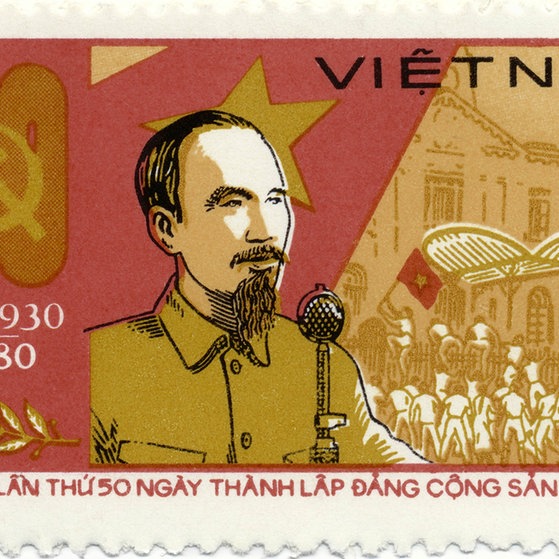

Auf dem fünften Komintern-Kongress im Juni 1924 versucht Nguyen die Delegierten für seine Sicht der Dinge zu interessieren. Im Anschluss ändert Moskau zwar nicht seine Politik, widmet der Frage der Kolonien aber mehr Aufmerksamkeit und holt verstärkt asiatische Schüler an die Universität. Nguyen Ai Quocs Bekanntheit in der UdSSR steigt. Er ist Co-Autor einer Anleitung für kommunistische Aufstände, die 1928 in Moskau gedruckt wird. 1930 gehört er zu den Gründern der Kommunistischen Partei Indochinas, aus der später die KP Vietnams hervorgeht. Ab 1942 kämpft er in seiner Heimat gegen die japanische Besatzungsmacht, die mit dem französischen Kolonialregime kollaboriert. Unter seinem Kampfnamen Ho Chi Minh ruft er 1945 in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam aus. Als weder Frankreich noch China den Staat anerkennen, organisiert er den Widerstand: zuerst im Indochina-Krieg gegen Frankreich 1946–1954, dann ab 1955 im Vietnam-Krieg, an dem ab 1965 auch die USA teilnehmen. Den Sieg seiner Anhänger (1975) erlebt er nicht mehr; er stirbt 1969.

Frauenrechte und Emanzipation

Wie der Kampf für die Weltrevolution, so kennt auch die Frauen-Frage keine nationalen Grenzen. Was Elise Ottesen (*1886) bei ihren Besuchen proletarischer Frauen in Schweden erlebt, ist in anderen Ländern kaum anders. Während des Ersten Weltkrieges werden Frauen überall in Europa vermehrt berufstätig, um die Männer zu ersetzen, die an der Front kämpfen. Nach 1918 sind Millionen von Männern Kriegsinvalide und erwerbsunfähig; es gibt viele Witwen und Waisen.

Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft wandelt sich; dazu trägt auch der Rückgang der Kinderzahl bei. In Deutschland wird 1919 das Frauenwahlrecht eingeführt. Anders als für viele bürgerliche Frauen, die in der Emanzipation die Chance sehen, ihrer verordneten Passivität zu entkommen, steht für Proletarierinnen die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz im Vordergrund. Viele müssen arbeiten, weil der Lohn ihrer Männer nicht für den Unterhalt der Familie ausreicht; zugleich leiden sie unter ihrem Dasein als Gebärmaschinen.

Kampf der Frauen auf Selbstbestimmung, Verhütung und Abtreibung

Elise Ottesen ist seit Kriegsende mit dem schwedischen Friedensaktivisten Albert Jensen liiert. Als er wegen seiner politischen Aktivitäten aus Norwegen ausgewiesen wird, geht sie mit ihm nach Dänemark, wo sie ein Kind zur Welt bringt, das kurz nach der Geburt stirbt. Das Paar zieht nach Schweden, wo Ottesen als Journalistin arbeitet. Nachdem sie sich bei einem Arzt über neue Verhütungsmethoden für Frauen – das ist illegal! – hat aufklären lassen, bereist sie das Land, um ihr Wissen mit Arbeiterinnen zu teilen. Die Verständigung zwischen der intellektuellen Journalistin und den Arbeiterfrauen, die oft weder lesen noch schreiben können, erweist sich als schwierig. Ottesen muss ihre Ansprüche der Realität anpassen, um eine gemeinsame Ebene mit den Frauen zu finden. Dabei hilft ihr, dass sie deren Schicksal aus ihrer eigenen Familie kennt. Ihre Mutter, die achtzehn Kinder geboren hatte, litt zeitlebens unter den Schwangerschaften, die als gottgegeben hingenommen wurden.

Ottesen streitet für das Recht der Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung, auf Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, aber auch für die Rechte von Homosexuellen und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Da ihre Aktivitäten gegen geltende Gesetze verstoßen, drohen ihr hohe Strafen. Dennoch engagiert sie sich als Gewerkschaftsmitglied für Frauenrechte und schreibt in den 1920er Jahren in verschiedenen linken Zeitschriften über Frauenthemen.

Die 1920er Jahre in Deutschland

In den ersten Jahren nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages liegt die Weimarer Republik finanziell am Boden; die deutsche Wirtschaft leidet unter den hohen Reparationsforderungen und Industriedemontagen; der Staat druckt Geld, um seine Schulden zu begleichen. Die Folge ist eine beispiellose Geldentwertung, deren Vorgeschichte in den Ersten Weltkrieg zurückreicht. Das Kaiserreich hat den Krieg mit Anleihen finanziert, denen nach der Niederlage keine Sachwerte gegenüberstehen.

Als Frankreich 1923 wegen ausbleibender Reparationszahlungen das Ruhrgebiet besetzt, kommt es zum Generalstreik, zu passivem Widerstand, aber auch zu Sabotage-Aktionen. Die Inflation verschärft sich und stürzt große Teile der Bevölkerung in Not und Elend. Besonders betroffen ist die Mittelschicht mit ihren Sparguthaben. Anders als von den Kommunisten in Moskau erhofft, münden Unruhen im Ruhrgebiet und in Sachsen nicht in eine sozialistische Revolution.

Auch die Freikorps-Aktivitäten des selbsternannten Nationalen Widerstands, an denen sich Rudolf Höß (*1901) im Baltikum, im Ruhrgebiet und in Oberschlesien beteiligt, laufen ins Leere. Wegen der Beteiligung an einem Feme-Mord gegen einen Verräter aus den eigenen Reihen, wird Höß, der sich zeitweise als Tagelöhner durchschlägt, 1924 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Er kommt aber schon 1928 im Rahmen einer Amnestie wieder frei. Er setzt seine Hoffnungen auf Adolf Hitler, der die radikale Rechte in der neu gegründeten NSDAP sammelt, der Höß schon 1922 beitritt. Ein erster Versuch der Machtübernahme nach dem Vorbild Mussolinis scheitert am 9.11. 1923 kläglich. Höß gründet eine Familie, arbeitet als Landarbeiter und wartet auf den Tag X.

Inflations und Wirtschaftspolitik in Deutschland

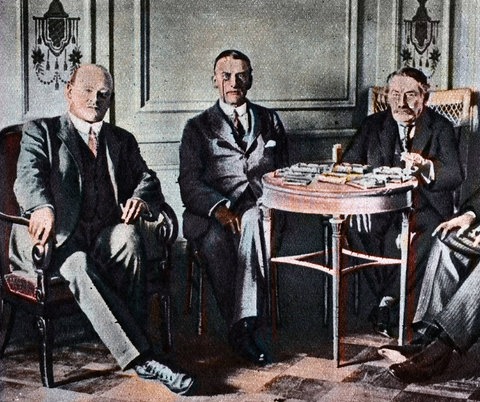

Die Einführung der sogenannten Rentenmark stoppt die Inflation; der Dawes-Plan, der 1924 die Reparationszahlungen regelt und die Besetzung des Ruhrgebiets beendet, erweitert den Spielraum der deutschen Wirtschaft. In der Folge strömen amerikanische Kredite ins Land; das leitet eine Phase relativer wirtschaftlicher und politischer Stabilisierung ein. Aber nur zwei Regierungen dieser Zeit besitzen eine Mehrheit im Parlament, keine Regierung übersteht eine komplette Legislaturperiode. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt nie unter eine Million. Gustav Stresemann gelingt als Außenminister unter wechselnden Regierungen eine Annäherung an Frankreich; sie wird 1925 im Vertrag von Locarno besiegelt, in dem Deutschland seine West-Grenze anerkennt. Stresemann und sein französischer Kollege Aristide Briand erhalten dafür 1926 den Friedensnobelpreis.

Zur Normalisierung trägt auch der Beitritt Deutschlands zum Völkerbund 1926 bei. Die 1929 von den USA ausgehende Weltwirtschaftskrise beendet den Aufschwung und die Phase der relativen politischen Stabilisierung; die Krise trifft Deutschland umso härter, als seine Wirtschaft durch Kredite stark mit der US-Wirtschaft verwoben ist. Als die USA kurzfristig ihr Geld zurückrufen, spitzt sich die wirtschaftliche und politische Lage dramatisch zu.