Unterrichtsmaterial für Religion, Ethik und praktische Philosophie: Filme und Lernspiele zu den Themen Werte und Normen für Unterricht, Nachhilfe oder Prüfungsvorbereitung.

Corona und die Grundrechte

Waren die Einschränkungen der Grundrechte in der Corona-Pandemie rechtswidrig? Film für Gemeinschaftskunde, Politik & Ethik in Klasse 8-13.

Was ist christliche Nächstenliebe?

Die Nächstenliebe ist ein christliches Gebot. Der Nächste kann dabei jeder Mensch in einer Notlage sein. Wie liebt man seinen Nächsten? Für Religion ab der Grundschule.

Ausstieg aus der Nazi-Szene

Fernsehmoderator Tobi Krell will Wege aus dem Hass finden. In Kanada trifft er Lauren Manning, die einer rechtsextremen Gruppe angehörte. Sie hat den Ausstieg geschafft.

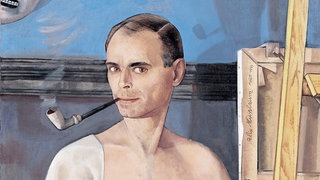

Hedwig Höß: Die Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz

Hedwig Höß ist überzeugte Nationalsozialistin und stolze Mutter. Mit ihrem Mann Rudolf, Kommandant in Auschwitz, und den Kindern lebt sie direkt neben dem Konzentrationslager.

Joan Hinton: Eine Kernphysikerin gegen die Atombombe

Die junge Physikerin Joan Hinton arbeitet in der Kernforschung in Los Alamos. Bis sie erkennt, welche Folgen der Einsatz von Atomwaffen hat.

Warum dürfen Erwachsene mehr bestimmen?

Manches können Kinder und Jugendliche schon selbst entscheiden. Dazu braucht man keine Erwachsenen. Gleichzeitig kann es so sein, dass die Erwachsenen das völlig anders sehen.

Wie fängt Missbrauch an? Und wie wehre ich mich?

Es geht um das Gefühl, dass da gerade etwas mit einem passiert oder gemacht wird, das man gar nicht will. Es geht um Sexualität und Anfassen, das nicht freiwillig passiert.

ADHS - Warum Jannis oft unkonzentriert und hibbelig ist

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung - ein superkompliziertes Wort! Aber was genau bedeutet es, mit ADHS zu leben? Und kann man etwas dagegen tun?

Warum haben Menschen Angst vor Spinnen?

Nicht alle haben Angst vor Spinnen! Manche finden sie vor allem faszinierend: die kunstvollen Radnetze der Kreuzspinne, die Farben der Wespenspinne oder ihre Krabbeltechnik.

Wie geht man mit einem Freund um, der alles besser weiß?

Es nervt, wenn jemand ständig andere verbessert! Aber wie gehe ich damit um, wenn ein Freund häufig alles besser weiß und das raushängen lässt?