Was steht im Grundgesetz? Was ist Demokratie? Übersichtsseite mit allen Themen zur Politik in Deutschland. Filme und Lernspiele für den Unterricht in Politik, Gemeinschaftskunde und Sozialwissenschaften oder als Nachhilfe oder zur Prüfungsvorbereitung.

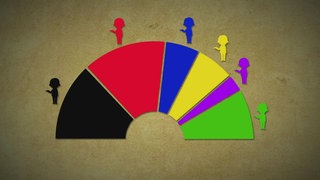

Was passiert bei den Landtagswahlen?

Kostenlos Bus fahren? Handyverbot an Schulen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Landtag, das gewählte Parlament eines Bundeslandes. Wie gewählt wird, erfährst du im Film.

Was macht die Bundeswehr?

Kannst du dir vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen? Etwa 180.000 Soldaten und Soldatinnen leisten aktuell freiwillig Wehrdienst in der deutschen Armee. Was tun sie genau?

Bundeswehr – Wofür brauchen wir eine Armee?

Wozu brauchen wir eine Armee? In Deutschland herrscht doch seit Jahrzehnten Frieden - könnten wir da nicht eigentlich auf die Bundeswehr verzichten?

Die Helden des Mauerfalls - Kampf für die deutsche Einheit

Vor 36 Jahren hat eine Menge mutiger Menschen Geschichte geschrieben. Sie haben sich gegen das DDR-Regime aufgelehnt und damit die Berliner Mauer zu Fall gebracht.

Der Europäische Rat - kurz und knapp erklärt

Im Europäischen Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder um die politischen Ziele der EU festzulegen.

Wie gut ist unser Grundgesetz?

Moderatorin Sandra Maischberger und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam checken das deutsche Grundgesetz. Wo hilft das Grundgesetz, wo ist noch Luft nach oben?

Wir Kinder der Mauer - Teil 1

Im August 1961 errichtet das SED-Regime die Mauer. Das Leben vieler Kinder und Jugendlicher in Ost und West verändert sich jäh. Einige von ihnen blicken zurück und berichten.

Wie arbeitet der Deutsche Bundestag?

Abgeordnete im Bundestag bestimmen stellvertretend für alle, was im Staat geschieht. Wie sie arbeiten und warum ihre Arbeit so wichtig ist.

Das Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht und seine Aufgaben: Was passiert, wenn es Streit um die Verfassung geht? Politik einfach erklärt, Klasse 8-13.

Wer wählt den Bundeskanzler in Deutschland?

Zugegeben: Das Wahlsystem in Deutschland ist kompliziert. Deswegen erklärt diese Folge kurz und einach, wie die Bundeskanzler:innen-Wahl abläuft.