Burgen Ritter, Adelige, Kirche - das Leben im Mittelalter: Filme, Arbeitsblätter und Lernsspiele für den Unterricht im Fach Geschichte oder als Nachhilfe oder zur Prüfungsvorbereitung.

Was waren die Bauernkriege?

Im Laufe der Reformation predigt Martin Luther von Freiheit - ein Auslöser für die Bauernkriegen. Geschichte der frühen Neuzeit ab Klasse 7.

Die Stadt im Mittelalter im Lernspiel erleben

Mach ein Praktikum in mittelalterlichen Handwerksbetrieben, gerbe Leder, baue ein Haus, lösche Feuer und hilf an einem Marktstand - im Lernspiel für den Geschichtsunterricht.

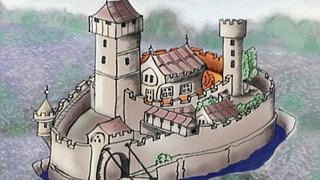

Leben auf der Burg

Burgen waren im Mittelalter nicht nur strategisch gewählte Verteidigungsanlagen von Adligen, sondern ganze Dörfer mit einer Vielzahl von Einwohnern

Was macht eine Burg zur Burg?

Burgen zieren viele Berge und Städte. Sie sind Ausflugsort und Abenteuerspielplatz. Aber was war ihr ursprünglicher Zweck? Wann wurden sie errichtet? Und wie waren sie aufgebaut?

Den Kölner Dom per Virtual-Reality-App erkunden

Ob ein ungewöhnliches Kreuz oder ein goldener Schrein – der Kölner Dom besitzt viele geheimnisvolle Ecken. Mit der Virtual-Reality-App "WDR 360 VR" geht es auf Spurensuche vor Ort.

Erschlagen bei Zürich

Wie spielte sich die Reformation in der Schweiz ab? Film über den Schweizer Reformator Ulrich Zwingli für Religion & Geschichte in Klasse 10-13.

Ausgehungert in Münster

Nicht alle Reformatoren waren Pazifisten: In Münster übten drei Täufer ein blutiges Regiment aus. Film für Religion & Geschichte in Klasse 10-13.

Entführt auf die Wartburg

Martin Luther ist vogelfrei und reist von Worms nach Wittenberg. Ein Film über seine Entführung für Religion & Geschichte, Klasse 10-13.

Was wurde im Mittelalter aufgetischt?

Das Leben war hart, die Bauern waren abhängig von den kargen Erträgen ihrer Äcker und Gärten. Selten kam bei ihnen Fleisch auf den Tisch, nur an großen Festtagen war das möglich. Warum bei diesen Festen manche Speisen sogar eingefärbt wurden und wie sich der damalige Speiseplan rekonstruieren lässt, das zeigt der Film.

Wie war das mit dem Glauben im Mittelalter?

Religion prägte das mittelalterliche Leben, die Menschen fürchteten die Hölle und versuchten die göttlichen Gebote einzuhalten. Um von ihren Sünden erlöst zu werden, machten sich die Menschen auf zu Wallfahrten und beteten Heilige und Reliquien an. Die Verehrung konnte manchmal aber ins Extreme umschlagen.

Gab es im Mittelalter Fast Food?

Beim Konstanzer Konzil strömten zehntausende von Besuchern in die Stadt am Bodensee. Zur Versorgung der vielen Menschen fanden die Konstanzer kreative Lösungen. Experimentalarchäologen bauen einen mobilen Backwagen nach. Ob sich damit mittelalterliche Pizza backen lässt?

Was trugen Frauen im Mittelalter?

Kleidung drückte im Mittelalter Standesunterschiede aus: Farben, Stoffe, Schnitte, alles hatte eine soziale Bedeutung.

Wie spielt man auf einer alemannischen Leier?

In Trossingen wurde bei Bauarbeiten zu einer Tiefgarage das Grab eines alemannischen Anführers entdeckt. Die Archäologen freuten sich ganz besonders über einen ungewöhnlichen Fund: Unter den Grabbeigaben war eine erstaunlich gut erhaltene Leier – 1500 Jahre alt! Aber wie spielt man eigentlich auf solch einem Instrument?