Kaiserstuhl und Oberrheingraben

Der Oberrheingraben hat geologisch betrachtet eine bewegte Geschichte hinter sich. Auf den folgenden Seiten wird beschrieben wie er sich vor 50 Millionen Jahren gebildet hat und wie dadurch die Vogesen und der Schwarzwald entstanden sind. Zwischen diesen beiden Mittelgebirgen ragt wenige Kilometer nordwestlich der Stadt Freiburg im Breisgau der Kaiserstuhl aus der Ebene. Betrachtet man diesen eher kleinen Berg von 550 Metern Höhe etwas genauer, entdeckt man auch hier viele Besonderheiten: Der Kaiserstuhl ist der Überrest eines Vulkans, der vor 15 Millionen Jahren Lava spie und nachdem er über die folgenden Jahrtausende mehr und mehr erodierte, durch eine dicke Schicht Löss (eiszeitlicher Sand und Staub der angeweht wurde und sich festsetzte) wieder an Höhe gewann. Eine weitere Besonderheit des Kaiserstuhls ist das mediterrane Klima, das dort herrscht. So entsteht Lebensraum, der eine für diese Region einzigartige Tier- und Pflanzengesellschaft beherbergt. Die besonderen klimatischen Verhältnisse, die diese „mediterrane Oase“ im Südwesten Deutschlands schufen werden auf den folgenden Seiten genauer erklärt.

Der Kaiserstuhl und der Oberrheingraben – Entstehung und Klima

Der Oberrheingraben entstand vor etwa 50 Millionen Jahren entlang einer ausgedehnten Schwächezone der Erdkruste, die sich vom Mittelmeer bis Nordnorwegen erstreckt. Während der Graben einbrach, wurden Schwarzwald und Vogesen angehoben. Eine weitere Zone tektonischer Störung stößt von den Hegauvulkanen über das Höllental bei Freiburg auf den Oberrheingraben. An dieser „doppelten“ Schwachstelle gab es vor 18-15 Millionen Jahren vulkanische Aktivität. So entstand ein kleines Gebirge, der Kaiserstuhl. Durch Erosion wurde es stark abgetragen, auf diese „Gebirgsruine“ wurde Löss abgelagert. Der Kaiserstuhl überragt heute die Oberrheinebene (etwa 200m Meereshöhe) um bis zu 350m.

Das Land am Oberrhein ist klimatisch begünstigt. Über das Rhônetal und die burgundische Pforte (zwischen Jura und Südvogesen gelegen) kann immer wieder mediterrane Warmluft in die Ebene einströmen. Vor allem aber wirken die Vogesen als Regenfänger: Die von Westen heranziehenden Wolken regnen sich am Kamm der Hochvogesen ab, so dass es im benachbarten Teil der Rheinebene extrem trocken ist. Während am Vogesenkamm über 2000mm Jahresniederschlag fallen, sind es in der Colmarer Trockenebene etwa 560mm – ein für Mitteleuropa sehr niedriger Wert. Im Zentrum des Kaiserstuhls fallen 700mm Niederschlag. Durch die geringe Wolkendecke ist die Sonnenscheindauer hoch. Am Rand des südwestlichen Schwarzwalds staut sich dann die von den Vogesen herankommende Restfeuchtigkeit und regnet dort ab. Deshalb ist der Niederschlag in der Freiburger Bucht mit bis zu 950mm deutlich höher als in der Region des nur 15km entfernten Kaiserstuhls.

Löss - ein besonderes Gestein im Kaiserstuhl

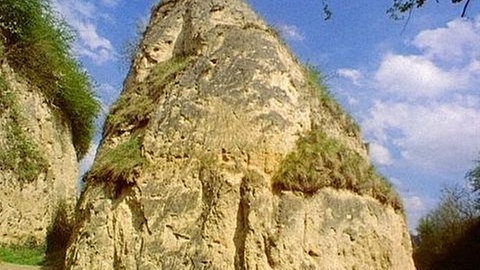

Löss ist ein sehr eigenartiges Gestein: Einerseits ist es so stabil, dass viele Meter hohe Steilwände und Terrassen aus ihm herausgeschnitten werden können. Andererseits genügt ein Druck mit dem Fingernagel, um Muster in den Löss zu ritzen. Wie ist das möglich?

Löss besteht aus vielen kleinen Gesteinskörnchen. Während der Eiszeiten (Vier Perioden zwischen 2 Millionen bis 12.000 Jahre vor unserer Zeit) waren die Alpen vergletschert. Die Gletscher hobelten mit ihren gewaltigen Eis- und Geröllmassen über das Gestein, dabei entstanden Bruchstücke in allen möglichen Größen. Mit dem Schmelzwasser wurden die feinen Körnchen in das Alpenvorland geschwemmt, Sedimente entstanden. Da die Vegetation spärlich war, wurden diese Sedimente vom Wind weiter transportiert. Als Flugstaub lagerten sie sich an windgeschützten Stellen weiter im Norden wieder ab. Der beste „Staubfänger“ war das frei in der Oberrheinebene gelegene Vulkangebirge des Kaiserstuhls. Hier bildete sich ein bis zu 30m dicker Lössmantel. Der Lössstaub war sehr reich an Kalk (Calciumcarbonat), das durch Regen und das Kohlendioxid der Luft in eine im Wasser gelöste Form (Calciumhydrogencarbonat) überführt wurde, die sich im Staubmantel verteilen konnte. Unter trockenen Bedingungen entstand wieder fester Kalk, dieser umhüllte nun die Lösskörnchen und verband sie zu einem lockeren Gestein.

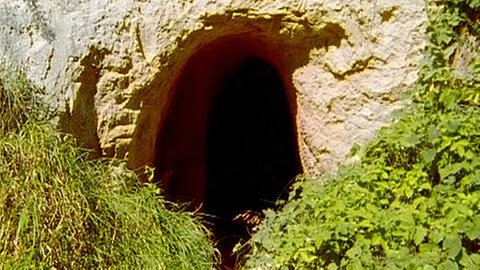

Lebensraum Hohlwege

Wie konnten im Lössmantel die tief eingeschnittenen Hohlwege entstehen? Leichter mechanischer Druck löst die Gesteinskörnchen aus ihrem Verband heraus, und das lockere Gestein verwandelt sich wieder in Staub. Dieser wird sehr schnell vom Wind verweht und vom Regen weggeschwemmt. Besonders stark war die mechanische Belastung des Löss auf den von Mensch und Vieh begangenen Wegen. Dort wurden die freigesetzten Lösskörnchen schnell abgetragen, und die Oberfläche des Weges „sank“ immer tiefer unter die alte Landoberfläche: Ein Hohlweg, auch Hohlgasse genannt, entstand. An der Oberkante des Hohlwegs siedelnde Gebüsche ließen ihre Wurzeln entlang von Spalten im Löss in die Tiefe wachsen; durch Dickenwachstum wurden schließlich große Lössschollen von den Wänden abgesprengt, und der Hohlweg verbreiterte sich.

Trockenrasen

Wie alle Wiesen waren Trockenrasen in der mitteleuropäischen Urlandschaft selten und nur kleinflächig vorhanden, vor allem an felsigen Orten, die für einen Baumwuchs zu trocken waren. Erst durch Rodung des Waldes und Beweidung und Mahd konnten sich Wiesengesellschaften großräumig ausdehnen. Nur ein kleiner Teil der Trockenrasen wächst an wirklich trockenen und deshalb baumfreien Standorten. Viele der in ihnen vorkommenden Pflanzenarten sind nur auf mageren, d.h. nährstoffarmen Böden konkurrenzkräftig; solche Verhältnisse finden sich am häufigsten über Kalk. Man spricht deshalb oft auch von „Kalk-Magerrasen“. Der Heuertrag solcher Wiesen ist eher gering, sie wurden daher oft aufgedüngt und in artenarme Fettwiesen verwandelt, sofern der Bauer an Heu interessiert war.