Geografie - alles zum Thema Geologie, Bodenschätze, Gesteine, Höhlen und Berge: Filme, Unterrichtsmaterial und Spiele für Unterricht in Erdkunde oder als Nachhilfe oder zur Prüfungsvorbereitung.

Was hat ein Geier mit einer Flöte zu tun?

Die Schwäbische Alb ist für Archäologen eine Fundgrube der Steinzeit. Der Film zeigt einen besonderen Fund - eine Flöte aus einem Geierknochen.

Wie sieht es in einer Karsthöhle aus?

Die Falkensteiner Höhle ist eine Karsthöhle auf der Schwäbischen Alb. Sie ist eine aktive Wasserhöhle mit faszinierende Kalkablagerungen und Tropfsteinen.

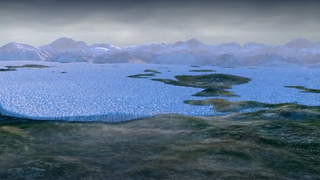

Was passiert, wenn der Permafrost taut?

Permafrost ist ein dauerhaft gefrorener Boden. Doch der Klimawandel lässt ihn tauen – in den Polargebieten und im Hochgebirge. Die Folgen des Tauwetters sind dramatisch.

Anthropologie und Archäologie als Studium und Beruf

Ausgrabungen faszinieren viele Menschen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und teilen ihre Begeisterung.

Die Evolution des Menschen

Verwandschaftsbeziehungen sind kompliziert: Gehören Australopithecus und Neandertaler zu unseren direkten Vorfahren? Welche Rolle spielt der aufrechte Gang in der Evolution?

Tatort Erdgeschichte | Lernspiel

Wie entsteht Stein? Was wird aus einer Pflanze oder einem Kothaufen im Verlauf vieler Millionen Jahre? Geht in verschiedenen Erdzeitaltern auf Spurensuche und findet es heraus!

Wie entstehen Erdbeben?

Wenn die Erde bebt, können Städte in sich zusammenstürzen. Aber was passiert genau? Der Film erläutert die Grundelemente der Plattentektonik und erklärt die Ursachen von Erdbeben.

Die Gletscher des Mont Blanc (französisch)

In den Gletschern der Alpen gibt es riesige Schmelzwasserseen. Wissenschaftler wollen sie untersuchen und steigen auf zum Mont Blanc.

Wie spielt man auf einer alemannischen Leier?

In Trossingen wurde bei Bauarbeiten zu einer Tiefgarage das Grab eines alemannischen Anführers entdeckt. Die Archäologen freuten sich ganz besonders über einen ungewöhnlichen Fund: Unter den Grabbeigaben war eine erstaunlich gut erhaltene Leier – 1500 Jahre alt! Aber wie spielt man eigentlich auf solch einem Instrument?

Küstendynamik an der Nordsee

Der Film begleitet Bewohner bei der Rettung ihrer Heimat. Die Nordseeküsten sind der Natur ausgeliefert und ihrer Gewalt. Geografie ab Klasse 8.