Vielleicht ist dem ein oder anderen am Morgen- oder Abendhimmel ein besonders heller Stern aufgefallen: die Venus. Nach der Sonne und dem Mond ist sie das hellste Objekt am Himmel. Weil sie so hell leuchtet, wird sie auch „Morgenstern“ oder „Abendstern“ genannt – sehr zum Ärger der Astronomen: Denn die Venus ist kein Stern, sondern ein Planet!

Unterschied zwischen Stern und Planet

Der wichtigste Unterschied: Ein Stern leuchtet von selbst, ein Planet nicht. Sterne haben in ihrem Inneren eine Energiequelle, so dass sie heiß glühen und Licht ausstrahlen. Ein Planet dagegen ist kalt und leuchtet nicht von alleine. Wir können ihn nur sehen, wenn er von einem Stern angeleuchtet wird. Dann verteilt die Oberfläche des Planeten das Licht des Sterns in alle Richtungen.

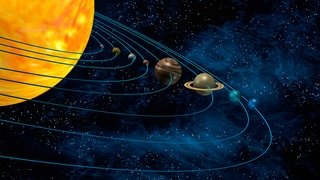

Die meisten Planeten gehören zu einem Stern. Denn Planeten entstehen nicht alleine, sondern zusammen mit einem Stern. Sie gehören dann zu diesem Stern und umkreisen ihn – wie zum Beispiel Erde und Venus, die um die Sonne kreisen.

Warum die Venus so gut zu sehen ist

Und warum ist die Venus so gut zu sehen, obwohl sie nur das Licht der Sonne weiterleitet? Das liegt an ihrer dichten Wolkendecke, die das Sonnenlicht besonders gut reflektiert. Außerdem ist die Venus nach dem Mond der Himmelskörper, der der Erde am nächsten kommt: gerade mal 40 Millionen Kilometer – das ist verglichen mit den Entfernungen im Weltall ein Katzensprung. Weil sie der Erde so nahe kommt und ihre Wolken viel Licht zurückwerfen, können wir sie gut am Himmel erkennen.

Die Venus ist natürlich nicht der einzige Planet. Sie ist – wie die Erde – einer der acht Planeten in unserem Sonnensystem. Und auch die Sonne ist nicht der einzige Stern mit Planeten. Da es unvorstellbar viele Sterne gibt, muss es im Universum von Planeten nur so wimmeln.