Themen

• Auswanderung

• Pfalz

• Einwanderung

• Migration

• USA

• Mennoniten

• Kartoffelfäule

• Musiker

Fächer

• MeNuK

• Sachunterricht

• Erdkunde

• Geschichte

• EWG

• WZG

Klassenstufen

• Klasse 4, Grundschule

• ab Klasse 5, alle Schularten

Bezug zu den Bildungsplänen

Die Bildungspläne für das Fach Geschichte weisen für alle Klassenstufen den Themenbereich ‚Bevölkerungsbewegungen in Vergangenheit und Gegenwart‘ aus (Stand 2016). Genauer heißt es dazu:

„Die Schülerinnen und Schüler können …

… große Bevölkerungsbewegungen in ihrer jeweiligen Dimension ermessen;

… die Motive und Ursachen von Migration im Hinblick auf ihre räumlichen, historischen und politischen Bedingungen hin differenziert einschätzen;

… die Folgen für alle Betroffenen aufzeigen:“

Für die Mittelstufe sind die Kompetenzen zum Themenkomplex ‚Auswanderungen aus Mitteleuropa‘ unter anderem wie folgt formuliert:

„Die Schülerinnen und Schüler können …

… Auswanderungen als Reaktionen auf politische, religiöse, soziale und wirtschaftliche Notlagen darstellen;

… die Dimension ermessen, Heimat und gewachsene Verbindungen zu verlassen, in der Hoffnung einen Neuanfang beginnen zu können;

… aufzeigen, dass die Immigranten eine zentrale Bedeutung für den Auf- und Ausbau der aufnehmenden Staaten hatten.“

Die SWR-Produktion ‚Die Pfalz – Von Auswanderern und Wandmusikanten‘ deckt die oben genannten Aspekte beispielhaft ab und eignet sich bestens, die geforderten Kompetenzen anzubahnen.

Unterrichtsablauf

Vorbemerkung: Der Klasse sollten zu Recherche-Zwecken Lexika, Atlanten sowie Zugänge zum Internet zur Verfügung stehen.

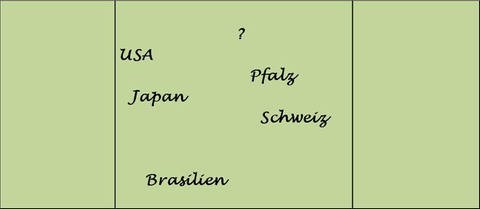

Der doppelstündige Geschichtsunterricht beginnt mit einem Tafelanschrieb, der die folgenden zentralen Begriffe beinhaltet: Pfalz, Schweiz, USA, Brasilien, Japan, dazu ein Fragezeichen. Die Anordnung könnte sich an den geographischen Gegebenheiten orientieren und daher folgendermaßen aussehen:

Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, sich Gedanken zu möglichen Zusammenhängen zu machen und diese entsprechend zu äußern. Das ist im Plenumsgespräch denkbar, könnte aber auch nach einer kurzen partnerschaftlichen Murmelphase geschehen.

Anschließend leitet die Lehrkraft zum Film über, indem angekündigt wird, dass dieser die jeweiligen historischen Bezüge unter den angedeuteten vier Aspekten darstellt.

Die Arbeitsblätter 1 bis 4 werden verteilt, pro Schüler eines, um inhaltlich arbeitsteilig vorgehen zu können. Dabei ist darauf zu achten, dass leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler den 3. Arbeitsbogen (Brasilien) erhalten, da dieser die anspruchsvollste Aufgabe stellt.

Während die Klasse den Film sieht, kann bereits an den Lösungen gearbeitet werden. Danach sollte noch genügend Zeit für die weiterführenden Aufgaben zur Verfügung stehen.

Im Anschluss daran treffen sich zwei bis drei Schülerinnen und Schüler mit dem gleichen Arbeitsblatt, um sich gegenseitig zu ergänzen oder zu korrigieren.

Im nächsten Unterrichtsschritt werden Vierer-Gruppen gebildet. Aus jeder vorherigen Expertengruppe wird ein Vertreter benötigt, um die jeweils anderen Team-Mitglieder über die dokumentierten Arbeitsergebnisse zu informieren. Auf dem zusammenfassenden Arbeitsbogen 5 werden die wesentlichen Erkenntnisse festgehalten.

Nachdem diese überprüft wurden (zum Beispiel in Form eines Lösungsaushangs), wird das Rätselblatt (Arbeitsblatt 6) in die Gruppe zur Weiterarbeit gegeben. Die Schülerrinnen und Schüler können sich beim Lösen unterstützen und schließlich den zentralen Begriff ‚Migration‘ definieren. Die Überprüfung kann im Plenum stattfinden.

In der nun folgenden Anwendungs- beziehungsweise Transferphase trennt sich die Gruppe. In Einzelarbeit sollen sich die Jugendlichen in die Rolle eines Auswanderers oder Reisenden versetzen, um ihre (imaginären) Erlebnisse zu schildern (Arbeitsblatt 7). Falls genügend Zeit bleibt, können ausgewählte Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnis-Briefe abschließend vorlesen.

Ganz zum Schluss kann auf den anfänglichen Tafelanschrieb zurückgegriffen werden. Die Klasse erläutert nun die entsprechenden historischen und geographischen Zusammenhänge, gegebenenfalls in Bezug auf die anfangs geäußerten Vermutungen.

Die Hausaufgabe (Arbeitsblatt 8) ermöglicht eine Gegenwartsorientierung. Die derzeitige Flüchtlingssituation wird dabei vergleichend unter die Lupe genommen, eventuell mit lokalem beziehungsweise regionalem Bezug.

Methodische Erläuterungen

Die Tafelskizze am Beginn der Stunde hat mehrere Funktionen: Sie führt die wichtigsten geographischen Begriffe räumlich geordnet ein, leitet so zur inhaltlichen Arbeit hin und kann die Klasse motivieren, eigene Überlegungen anzustellen.

Die vier Arbeitsblätter der ersten Arbeitsphase sind so gestaltet, dass sie teilweise bereits während des Schauens des Films bearbeitet werden können, aber auch eine spätere Vertiefung ermöglichen. Zudem wird der komplexe Inhalt in vier überschaubare ‚Portionen‘ aufgeteilt, die später mittels des fünften Arbeitsblattes wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Zuvor können sich die Schülerinnen und Schüler in arbeitsgleichen Kleingruppen ihrer Ergebnisse versichern. Diese werden im kommenden Arbeitsschritt benötigt.

Das Rätsel-Blatt wiederholt wichtige Schlagworte des Films und mündet in die Erklärung des Begriffs ‚Migration‘.

Zwei Grundprinzipien historischen Lernens werden in den letzten Unterrichtsschritten berücksichtigt: Die Umwälzung oder Anwendung des neu Gelernten in Form eines Briefes schult das Empathie-Vermögen der Jugendlichen, die Recherche zur Flüchtlingssituation dient der Schaffung eines aktuellen Gegenwartsbezugs, der einerseits das Verständnis für die Migranten fördert und außerdem der Anbahnung eines umfassenden Geschichtsbewusstseins dient.